カゴメのBtoB新規事業成長を加速。「インテント×仮説ドリブン」で成果を創出する仕組み

カゴメ株式会社

抱えていた課題

抱えていた課題 - ・BtoBマーケティングの経験値が少なく、法人向けのマーケティング戦略の設計が手探り状態だった

- ・マーケティング施策の効果が一過性で、継続的な顧客接点の構築ができていなかった

- ・どんな企業が興味を持ってくれるか「あたってみないとわからない」状態で、仮説検証型の施策を実行できていなかった

活用した機能

活用した機能 - ・インテントデータ

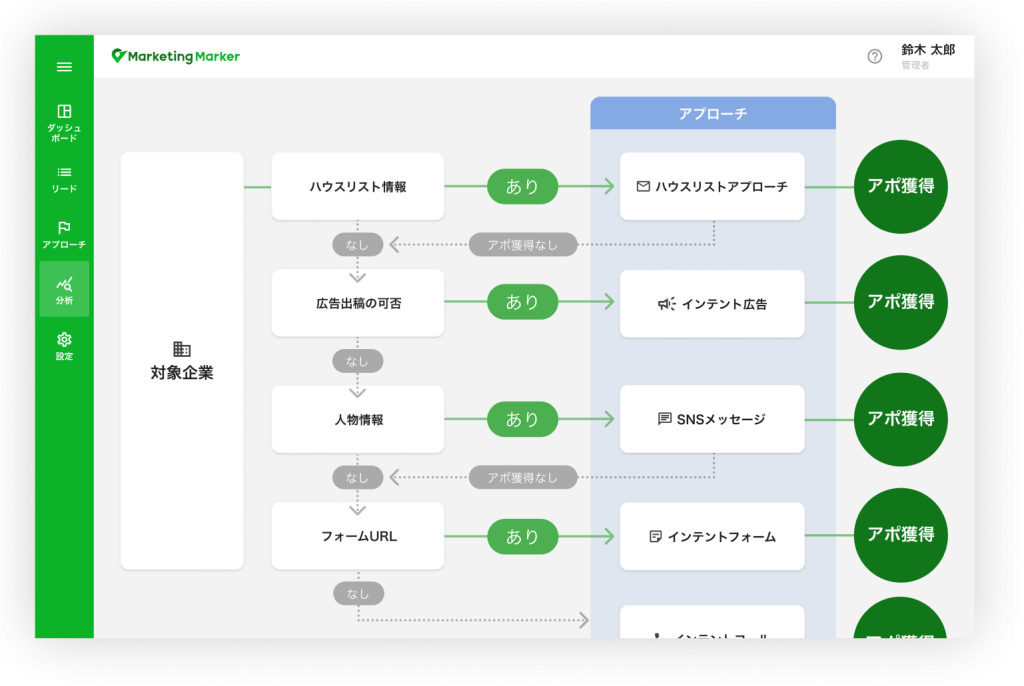

- ・シーケンス機能

- ・ダイナミックフォーム

- ・ダイナミックポップアップ

- ・インテントマーケティングコンサルタント

実際の効果

実際の効果 - ・コンサルタントの伴走支援で、BtoBマーケティングにおける基本的な用語や重要指標の理解、設定から実運用までをスムーズに実現

- ・ダイナミックフォーム開始から、1週間で10件以上のアポ獲得

- ・リードを安定的に創出できる体制を構築し、新規リード獲得数は前年同期比で143%に

- ・インテント起点でターゲティング・チャネル・コンテンツの最適解を見出し、型化することで安定的かつ継続的なリード創出の仕組みを構築中

長年にわたり、多くの家庭に親しまれてきた食品メーカーであるカゴメ株式会社。同社が、法人向けに展開している健康サービスのひとつが推定野菜摂取量測定機器『ベジチェック®』です。

手のひらをセンサーに約30秒押し当てるだけで、野菜摂取量を推定できるこの『ベジチェック』は、すでに累計5,500台、1,800社超の企業や自治体に導入され、健康経営を支えるツールとして活用されています。

順調に拡大する中で、同社が直面していたのは、「持続的に機会を生み出す仕組みがない」という課題でした。テレビなどメディアに取り上げられて一時的な反響はあるものの、コントロールができない状態。BtoB領域で継続的に顧客接点や商談を創出するには、一過性で終わらせないリード獲得の ”仕組み化”が必要だと感じていました。

そんな中で出会ったのが顧客起点のインテントマーケティングを実現する Marketing Marker (マーケティング マーカー)でした。

導入の決め手は、「必要な人に、最適なタイミングで届けられる仕組み」

ーまずは御社のサービスについて教えてください。

当社は、トマトをはじめとする野菜について、農業から生産・加工・販売まで一貫して手掛けるユニークな食品メーカーです。トマトケチャップや野菜ジュース、調味料といったBtoC商品で長年親しまれてきましたが、近年では「食を通じた社会課題の解決」をありたい姿に掲げ、BtoB領域の新規事業にも注力しています。

その代表例が法人・自治体向け健康サービス『ベジチェック』です。採血などの負担がなく、手のひらをセンサーに約30秒押し当てるだけで、野菜摂取レベルを見える化、健康経営を推進する企業や自治体が取り組む健康増進イベントなどを中心に、導入が広がっています。

ー長年BtoCで高いブランド認知を築いてきたカゴメが、なぜBtoB領域に参入したのでしょうか?

当社は、「野菜の会社」というビジョンを

これまで、商品(モノ)を通じて“おいしく野菜を摂取する”価値を届けてきましたが、さらにサービス(コト)を提供し、企業や自治体など”人が集まる場所”へのアプローチも拡大したいと考えました。

そうしたサービスに『ベジチェック』を活用しています。

『ベジチェック』を、健康経営を推進する企業や産業保健、健康増進を担う自治体の取り組みに組み入れて頂くことで、社員や地域住民の健康意識の向上や行動変容を支援します。同時に当社も「社会課題の解決」と「事業成長」を両立する新しい事業モデルの構築につながります。

言い換えれば、BtoB参入は、単なる販路拡大ではなく、「健康寿命の延伸」という社会課題解決への寄与を起点とした新規事業への挑戦です。

ーベジチェックのマーケティング活動において、どのような課題があったのでしょうか?

これまで当社はBtoC領域での物販事業が中心だったため、「コト」を提供するBtoBマーケティングのノウハウが十分に蓄積されていませんでした。順調に拡大する中、BtoBとしての新たな接点作りや、法人向けに『ベジチェック』をどのように認知・導入検討してもらうか、アプローチ設計は手探りになっていました。

『ベジチェック』がテレビなどメディアに取り上げられることで一時的な反響はあるもの、コントロールができず、続かない。興味を持ってくださった企業とつながる仕組みを作る必要があると感じていました。

ーMarketing Marker導入の決め手は何でしたか?

いちばんの魅力は、お客様の「ニーズ」や「興味関心」がインテントデータで可視化され、それに合わせて最適な情報をタイミングよく提供できる点です。

前提として、お客様と当社がWin-Winな関係を築けるマーケティングでありたいという考えがあります。認知広告だけに依存しない形で安定的に顧客接点を獲得していくためには、アプローチ量は重要だと思います。一方で、「とりあえず幅広くあたってみよう」といったばら撒き型ではなく、「欲しいと思っていただけそう」な企業に、サービスの存在に気づいていただくスタイルを大切にしています。

そんな中、自分がWebで解決策を調べていたタイミングで、Marketing Markerの方からご連絡をいただきました。まさに、自社サービスへのニーズや関心の兆し(インテント)を捉えた提案でした。「これは説得力がある」と感じ、導入を決めました。

わずか1週間で10件以上のアポを獲得 。すれ違っていたはずの企業と出会えた

ーMarketing Markerをどのように活用されていますか?

まずは、Marketing Markerで捉えたインテントをもとに、「誰が・何に興味を持っているか」を可視化しています。そこから、顧客の「ニーズ」や「興味関心」をもとにターゲット企業をグループ分けし、ダイナミックコンテンツを活用したコミュニケーション設計を行っています。

業種や企業規模などの静的属性で絞り込み、検索キーワードやサイト閲覧などのインテントデータをもとにグルーピング。それぞれに最適な情報を届けるため、フォームやポップアップ、広告などの複数のダイナミックコンテンツを組み合わせています。

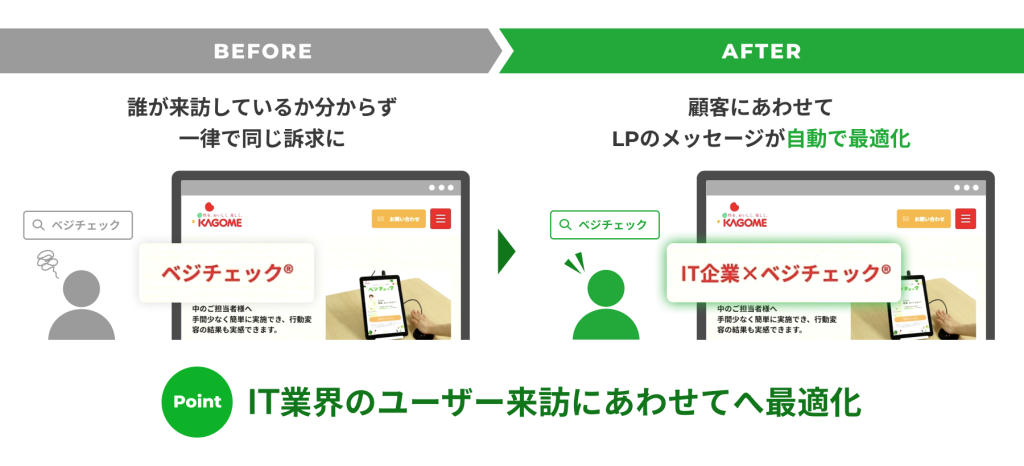

たとえば、自治体に所属する方がWebサイトを訪問した場合は「自治体・公共サービス向けの事例」を表示するといったように、訪問ユーザーの業界やインテントに応じてポップアップを出し分け。ポップアップのクリック後にはサービス資料の中身をその場で閲覧可能な状態に。そして、資料をある程度読み進めてエンゲージメントが確認できたタイミングでフォームが出現する「ダイナミックフォーム」を設置しました。この仕組みにより、本当に関心の高い企業のリード獲得につながっています。さらに、Marketing Marker上から、資料へアクセスした企業と、その企業が閲覧したページやコンテンツを可視化。検討フェーズや関心テーマを踏まえて仮説を立て、「関心が高そうな企業にはコール」「潜在層には広告で認知を強化」など、仮説に応じて最適な接点を設計しています。

これにより、「誰に・何を・どのタイミングで届けるか」を顧客ニーズに沿ってコントロールでき、従来の一律な情報発信から、一人ひとりの興味に寄り添うマーケティングコミュニケーションへと進化しました。

さらに、こうした仕組みの運用を最適化するために、Marketing Markerのシーケンス機能も活用しています。シーケンス機能は、インテントの検知から商談化までの一連のアクションと成果が1つの画面上で可視化されるので、どの施策が効果的だったかが一目でわかります。仮説検証がしやすく、次に取るべき打ち手もスムーズに判断できる点がとても便利ですね。

一定の型が整えば、シーケンス機能を使って条件に合致する企業の抽出とアプローチを自動化し、さらに運用負荷を下げていきたいと考えています。

また、まさに今取り組みを始めたのが「ダイナミックLP」です。Marketing Markerのタグを自社サイトに埋め込むことで、「IT業界の方がサイト来訪したら、IT向けの訴求に」というように、LP内のメッセージが自動で最適化されます。“顧客ごとに最適化された体験”を届け、継続的なリード獲得と商談獲得につなげていきたいと思います。

*ダイナミックコンテンツ:顧客一人ひとりの状況や興味関心に応じて、コンテンツやクリエイティブが最適化される機能群

ーMarketing Marker導入後、どのような効果がございましたか?

ダイナミックフォームの運用を始めてわずか1週間で、18件の反応と10件のアポを獲得し、すでにいくつか案件化にもつながっています。これまで接点のなかった業界・企業とのやりとりも増え、従来であれば『ベジチェック』の存在に気付かれないまま“すれ違っていた”かもしれない企業とも、「インテント」というきっかけによって出会えるようになりました。

さらに結果として、新規リード獲得数は前年同期比で143%へと伸長しました。

インテントを起点に仮説を立て、チャネルやメッセージを最適化していく中で、着実に成果が積み上がっていると実感しています。

ーMarketing Markerを導入して、何か変化はございましたか?

複数のチャネルで展開していた施策が、バラバラの”点”ではなく、”線”で連動するようになったことが大きな変化です。

例えば、ウェビナー集客では50件以上の申し込みを獲得し、これまで接点のなかった企業からも多数の反応がありました。そのうち16社はダイナミックフォームを通じて接触していた企業で、複数社が見積もり請求や案件化に進展しています。インテントシグナルがたった企業に、最適なタイミングで働きかけられることで成果につながったと感じました。

このように、Marketing Markerというひとつのプラットフォーム上で施策を集約・管理でき、全体を俯瞰して見ることができます。そのため、意思決定が早くなり、以前よりもイキイキとスピーディーに進められるようになりました。

従来であれば、どの市場に、どんなニーズがあるのかわからないところから始まりますが、Marketing Markerでは、仮説を立てるのに十分な情報が取得でき、施策に明確な狙いを持たせて実行できる。そして、それらが正しかったかどうかの検証までの一連の流れを創り出せるんです。ワクワクしますね

新規事業の立ち上げも安心。基礎から寄り添ってくれる伴走支援

ー導入支援やコンサルタントのサポートはいかがでしたか?

新規事業の立ち上げ、しかもBtoBの経験が浅い私たちにとって、ツール導入で終わり、とならない伴走支援は非常にありがたかったですね。

導入当初は、BtoBマーケティング特有の用語や指標の捉え方やターゲット設定の方法が分からず、一つひとつを理解しながら進めていく必要がありました。そうした基礎の部分から、実際の運用・改善、さらには戦略策定まで常に寄り添っていただけたことは、本当に心強かったです。

加えて、コンサルタントの方が『ベジチェック』を始めとしたサービスや顧客特性を深く理解されていたことで、仮説検証や戦略設計にまで踏み込んだ議論ができました。週次定例では「今週はこの仮説を試してみましょう」「次はこの改善を実行してみましょう」といった提案があり、一緒に仮説検証のサイクルを回していけたことが、成果につながった大きな要因だと感じています。

我々の目指す姿への理解と伴走力があったからこそ、新規事業でもBtoBマーケティングを形にできてきていると実感しています。

ーMarketing Markerとどのような未来を目指していただけるか教えてください

「健康施策といえばカゴメ」と言っていただけるようなブランドを目指しています。『ベジチェック』が職場に当たり前のようにある。誰もが気軽に野菜摂取レベルをチェックでき、コミュニケーションのきっかけとなって楽しく健康維持や改善に取り組める。そんな社会を実現したいと思っています。

そのためには、たまたま広告で見つけてもらうのを待つのではなく、こちらから”意図的に届ける”導線が必要です。

Marketing Markerでインテントを捉え、マルチチャネルで接点を設計し、企業ごとに最適なコミュニケーションを届ける。この仕組みを通じて、私たちの価値を必要としている企業と出会い続けていきたいと思っています。

どれだけ市場を広げられるか、どれだけ多くのお客様に出会えるか、という指標は持ちつつも、押し売りではないWin-Winな関係構築を叶えていければと思います。

ー本日は、お忙しいところありがとうございました。