この記事は約 13 分で読めます。

- コンテンツマーケティングとは

- コンテンツマーケティングのメリットとデメリット

- BtoBにおける主なコンテンツの種類と役割

- 1.記事コンテンツ(ブログ、オウンドメディアなど)

- 2.メルマガ(メールマガジン)

- 3.ホワイトペーパー

- 4.動画

- 5.セミナー/ウェビナー

- コンテンツマーケティングの進め方(戦略立案)

- 1.目標の設定(KGI/KPIの明確化)

- 2.ペルソナ設計

- 3.コンテンツの企画・選定

- 4.配信チャネルの選定

- 5.コンテンツ制作

- 6.効果測定と改善

- コンテンツマーケティングの成功ポイント

- お悩み解決に徹する

- 中長期的な施策として取り組む

- 公開後のリライトを実施する

- コンテンツマーケティングの事例

- よくある課題とその解決策

- 継続できない・ネタ切れになる

- リードにつながらない・CVしない

- 社内リソースが足りない

- 本記事のまとめ

「コンテンツマーケティングを始めたいが、何から手をつければ良いかわからない」

「戦略の立て方や、他社の成功事例が知りたい」

企業のマーケティング担当者様の中には、このような課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

コンテンツマーケティングとは、オウンドメディア(自社サイトやブログ)やSNSなどを通じて顧客に有益な情報を届け、信頼関係を築くことで最終的な成果につなげる手法です。近年では、SEO対策や広告(ペイドメディア)との連携も成功のポイントとなり、その戦略はますます多様化・複雑化しています。

そこで本記事では、Webを中心としたコンテンツマーケティングを成功に導くための「戦略立案」の考え方から、参考になる「事例」、そして施策を成功させるための「成功ポイント」までを解説します。

コンテンツマーケティングとは

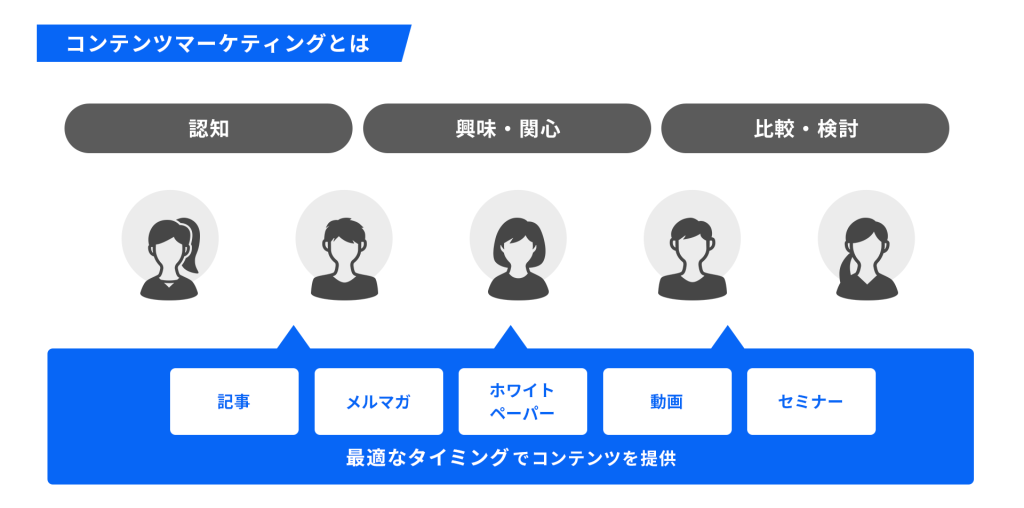

コンテンツマーケティングとは、商品を一方的に売り込むのではなく、顧客にとって価値のある情報(コンテンツ)を提供し続けることで信頼を得て、最終的に自社のファンになってもらい、購入につなげるマーケティング戦略です。

インターネットが普及した現代、消費者は広告を待つのではなく、自ら情報を探して比較検討します。そのため、消費者が「知りたい」「解決したい」と思った最適なタイミングで、専門家として有益な情報を提供することが、信頼獲得に直結するのです。

手法はブログやSNSといったオンラインに限りません。顧客との接点となるセミナーや会報誌といったオフラインの活動も、価値あるコンテンツを介する限り、すべてコンテンツマーケティングです。

重要なのは、常に顧客の視点に立ち、「価値ある情報」を継続的に届け、長期的な信頼関係を築くことにあります。

コンテンツマーケティングのメリットとデメリット

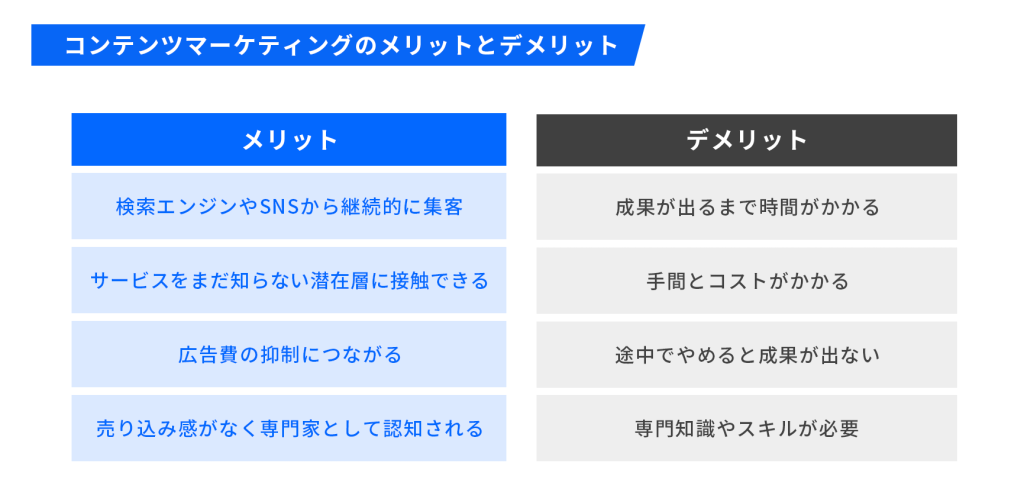

コンテンツマーケティングは、顧客と長期的な信頼関係を築くための手法ですが、「すぐに売上が上がる」といった即効性を期待するものではありません。成功のためには、そのメリットとデメリットの両側面を正しく理解し、長期的な視点で取り組むことが必要です。

まず大きなメリットとして、良質なコンテンツは広告のように費用をかけ続けなくても、検索エンジンやSNSを通じて継続的に人々を惹きつけてくれる「資産」になる点が挙げられます。これにより、自社サービスをまだ知らない未来の顧客(潜在層)にも自然な形でアプローチが可能です。

しかしその一方で、コンテンツマーケティングは成果が出るまでに時間がかかる長期施策である、という大きなデメリットも理解しておく必要があります。売上や問い合わせといった目に見える成果に直結しづらく、質の高いコンテンツを一つ作るにも、企画力や分析力といった専門スキルと多大な手間がかかります。

このように、コンテンツマーケティングは短期的な成果を追い求めるものではありません。その特性を深く理解し、自社の戦略として計画的に取り組むことが必要です。

BtoBにおける主なコンテンツの種類と役割

BtoBマーケティングにおいて、コンテンツは顧客との関係を築き、ビジネスを成長させるための重要な手法です。

しかし、やみくもに情報発信するだけでは成果につながりません。顧客の検討フェーズや目的に合わせて、適切な種類のコンテンツを戦略的に使い分けることが成功のポイントとなります。

ここでは、BtoBで特に重要となる5つのコンテンツについて、その役割と特徴を紹介します。

1.記事コンテンツ(ブログ、オウンドメディアなど)

Webにおけるコンテンツマーケティングのまさに土台となるのが、ブログやオウンドメディアで発信する記事コンテンツです。

自社の専門知識を活かした課題解決のノウハウや業界の最新動向、顧客の導入事例などをテーマにすることで、認知獲得や潜在層へのアプローチという重要な役割を果たします。

特に検索エンジン経由での継続的な集客を目的とし、一度作成すれば長期にわたって見込み客を呼び込み続ける「資産」となる点が最大の強みと言えるでしょう。

2.メルマガ(メールマガジン)

メルマガは、一度接点を持った見込み客との関係を維持・深化させる、リードナーチャリング(見込み客育成)の中核を担う施策です。

セミナーの案内や新着記事のお知らせといった有益な情報を定期的に届けることで、自社への関心を高め、信頼関係を育んでいきます。

顧客からのアクションを待つだけでなく、こちらから最適なタイミングでアプローチできる「プッシュ型」のコミュニケーション手段として、再訪を促し次の行動へと繋げます。

3.ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、リード獲得(見込み客情報の取得)を主な目的とした、専門性の高い資料です。「業界調査レポート」や「導入のための完全ガイド」といった形で、一般的な記事コンテンツよりも深く掘り下げた情報を提供し、ダウンロードと引き換えに連絡先などの情報を得ます。

質の高い情報を提供することで企業の専門性を示し、課題が明確になっている確度の高い見込み客を獲得する上で非常に効果的です。

4.動画

動画コンテンツは、テキストや画像だけでは伝わりにくい情報を直感的に伝え、製品やサービスの理解を促進する役割を担います。

SNSで共有されやすい短い製品紹介から、専門性をアピールする長尺のセミナーアーカイブまで活用範囲は広く、複雑なサービスの仕組みや企業の雰囲気などを伝えるのに特に適しています。視聴者のエンゲージメントを高め、ブランドイメージを効果的に伝達する手段として重要度を増しています。

5.セミナー/ウェビナー

セミナーやウェビナーは、見込み客と直接的なコミュニケーションを図ることで、質の高いリードの獲得と育成を目指す施策です。

製品デモや専門家による講演を通じて新鮮度の高い情報を提供し、リアルタイムの質疑応答で顧客の疑問や不安を直接解消できるため、信頼関係の構築に繋がります。参加者は課題意識が高い傾向にあり、購買意欲の高い見込み客を一気に商談へと引き上げる力を持つコンテンツです。

これらのコンテンツはそれぞれ独立しているわけではなく、相互に連携させることで最大の効果を発揮します。例えば、「記事で集客し、ホワイトペーパーでリード情報を獲得、メルマガで関係を深め、最終的にウェビナーで商談化する」といったように、顧客の検討度合いに合わせたシナリオを描くことが、BtoBコンテンツマーケティング成功のポイントです。

コンテンツマーケティングの進め方(戦略立案)

コンテンツマーケティングは、目的を設定せずにひたすらに記事を書き始めたり、動画を作ったりしても、期待する成果を得ることは困難です。成功のためには、しっかりとした計画に基づき、手順を踏んで進めることが必要です。

ここでは、コンテンツマーケティングの進め方を基本的な6つのステップで解説します。

1.目標の設定(KGI/KPIの明確化)

まず初めに、「何のためにコンテンツマーケティングを行うのか」という最終的なゴールを明確にします。このゴールが曖昧だと、施策の評価ができず、改善の方向性も見失ってしまいます。そのためにもKGIとKPIの設定を実施しましょう。

- KGI (Key Goal Indicator/重要目標達成指標)

事業全体の目標と連動する最終ゴールです。「売上を前期比10%アップさせる」「新規商談獲得数を年間100件増やす」といった、具体的な数値を設定します。

- KPI (Key Performance Indicator/重要業績評価指標)

KGIを達成するための中間指標です。コンテンツマーケティングの活動で直接コントロールできる指標を設定します。例えば、「オウンドメディアの月間PV数〇〇万」「ホワイトペーパーのダウンロード数〇〇件」「セミナー申込者数〇〇名」などがこれにあたります。

2.ペルソナ設計

次に、コンテンツを「誰に届けたいのか」という理想の顧客像(ペルソナ)を具体的に設定します。ターゲットが曖昧なコンテンツは、結局誰の心にも響きません。

年齢、役職、所属部署といった基本情報だけでなく、「どのような業務課題を抱えているか」「普段どのように情報を集めているか」「何を重視して意思決定をするか」といった内面まで、まるで実在する一人の人物のように詳細に描き出すことが重要です。

3.コンテンツの企画・選定

設定したペルソナが、その時々でどのような情報を必要としているかを考え、具体的なコンテンツのテーマや種類を企画します。

ペルソナが課題に気づく「認知」の段階、解決策を探す「興味・関心」の段階、具体的な製品を比べる「比較・検討」の段階など、顧客の検討フェーズに合わせて最適なコンテンツを用意することが効果的です。

例えば、認知段階のペルソナには課題解決となりそうなブログ記事を、比較検討段階のペルソナには製品の機能がわかるホワイトペーパーやセミナーを提供するといった使い分けを考えます。

4.配信チャネルの選定

企画したコンテンツを、どの媒体(チャネル)で届けるのが最も効果的かを決定します。せっかく良いコンテンツを作っても、ペルソナが見ていなければ意味がありません。

検索エンジン経由の流入を狙うならオウンドメディア(自社ブログ)、既存の見込み客との関係を深めるならメルマガ、広く認知を広げたいならSNS(X, Facebookなど)といったように、ペルソナの情報収集スタイルとコンテンツの特性に合わせて最適なチャネルを選びます。

5.コンテンツ制作

ここまでの計画に基づき、実際にコンテンツを制作します。このフェーズの品質が、施策全体の成果を大きく左右します。次の3つを制作することが多いです。

- SEO設計

検索エンジンで上位表示されるよう、適切なキーワードを選定し、タイトルや見出しに含めるなどの対策を行います。

- 記事ライティング/動画撮影

ペルソナに語りかけるように、専門的でありながらも分かりやすい言葉で内容を作成します。

- デザイン(インフォグラフィックの作成)

図やイラスト、グラフなどを効果的に使い、ユーザーがストレスなく情報を理解できるようなデザインを施します。

6.効果測定と改善

コンテンツマーケティングは「公開して終わり」ではありません。公開後、最初に設定したKPIが達成できているかをデータで測定し、継続的に改善していくことが最も重要です。

Google Analyticsなどのツールを用いて、PV数、滞在時間、コンバージョン率などを定期的にチェックします。数値が伸び悩んでいる場合は、「なぜそうなっているのか」という仮説を立て、タイトルの変更やデザインの修正といった改善策を実行します。

このPDCAサイクルを地道に回し続けることで、コンテンツの価値は最大化されていきます。

コンテンツマーケティングの成功ポイント

コンテンツマーケティングは、正しい手順で進めるだけでなく、その根底にあるべき「考え方」が成果を大きく左右します。これからご紹介する成功のポイントを理解することが、他社との大きな差を生み出すでしょう。

お悩み解決に徹する

コンテンツマーケティングで最も陥りやすい失敗は、自社の製品やサービスの宣伝ばかりしてしまうことです。しかし、顧客が求めているのは宣伝ではなく、自身の抱える課題や悩みに対する「答え」です。

常に「もし自分が顧客だったら、本当に知りたい情報は何か?」と自問自答する姿勢が必要です。そのためには、顧客の生の声を最もよく知る営業部門と密に連携し、「よくある質問」や「導入前の懸念点」をヒアリングすることが、何よりも価値のあるコンテンツを生み出す近道となります。顧客の課題解決に徹することで初めて信頼が生まれ、その結果として自社の製品が選ばれるのです。

中長期的な施策として取り組む

コンテンツマーケティングは、すぐに結果が出る手法ではありません。公開後すぐにアクセスが急増したり、問い合わせが殺到したりすることは稀です。SEOの効果が出始め、コンテンツが資産として機能し始めるまでには、最低でも半年から1年という長い時間が必要です。

成果が見えにくい期間も、地道にコンテンツの制作と改善を続けられるかどうかが成功の分かれ道となります。そのためには、無理のない運用体制を構築するとともに、「この施策は将来への投資である」という経営層の理解とコミットメントが欠かせないでしょう。

公開後のリライトを実施する

コンテンツは公開がゴールではなく、スタートラインです。公開後は必ず効果測定を行い、データを元に改善を繰り返しましょう。タイトルの変更、情報のアップデート、新しい事例の追加など、手を加え続けることでコンテンツはより価値の高い「情報資産」へと育っていきます。

また、どんなに素晴らしいコンテンツも、読まれなければ存在しないのと同じです。SEO対策はもちろん、SNSでの発信、メルマガでの告知、広告の活用など、あらゆる手段を使って届ける工夫を怠ってはいけません。

これらのポイントに共通するのは、顧客に対する姿勢と、それを地道に継続する力です。この本質をぶらさずに取り組むことこそが、コンテンツマーケティングを成功に導く唯一の道と言えるでしょう。

コンテンツマーケティングの事例

ここでは、コンテンツマーケティングの事例としてSalesMarkerで無料でダウンロードできるホワイトペーパーを3つ紹介します。

- 【独自データの解説付き】Sales Markerの機能・特徴まとめ資料

- 【成功事例集】Sales Marker導入事例

- 徹底解説!BtoB営業の常識を変える「インテントデータ」とは?

よくある課題とその解決策

コンテンツマーケティングは多くの企業がその重要性を認識し取り組んでいますが、運用を始めると共通の壁にぶつかりがちです。ここでは、代表的な3つの課題とその解決策をご紹介します。

継続できない・ネタ切れになる

まず多くの担当者が直面するのが、「継続できない・ネタ切れになる」という壁です。この問題は、特定の担当者の頑張りに依存する属人化や、行き当たりばったりの計画性の欠如から生じがちです。

これを乗り越えるためには、複数人でアイデアを出し合う編集会議を定例化し、数ヶ月先を見越した「コンテンツカレンダー」を作成することが有効です。計画があるだけで精神的な負担は大きく減り、継続性が格段に向上します。

また、営業部門に「お客様からよく聞かれる質問」をヒアリングする仕組みを作ったり、過去のセミナーを記事化したりするなど、社内外のリソースを戦略的に活用する視点が求められます。

リードにつながらない・CVしない

次に、「アクセスはあるのに、リード獲得やコンバージョンにつながらない」という課題も深刻です。これは多くの場合、記事を読み終えたユーザーを次の行動へ導く「導線設計」の不備が原因です。

この問題を解決するには、顧客の検討段階に合わせた適切なCTA(行動喚起)を戦略的に配置することが重要となります。例えば、まだ課題認識が浅い潜在層向けの読み物であれば、いきなり問い合わせを促すのではなく、「関連する詳しい記事」へのリンクや「メルマガ登録」といった低いハードルのゴールを提示します。

一方で、情報収集が進んでいる顕在層向けの記事であれば、「詳細なホワイトペーパーのダウンロード」や「無料セミナー」へと導くことで、自然な流れでリード情報を獲得できるのです。

社内リソースが足りない

そして最も根深い問題が、「社内リソースが足りない」という現実です。担当者が他の業務と兼任していたり、SEOやライティングといった専門スキルを持つ人材がいなかったりするケースは少なくありません。

この課題に対しては、すべてを自社だけで抱え込まず、外部パートナーを積極的に活用する柔軟な発想が求められます。戦略立案などのコア業務は社内で行い、専門的な制作作業は外部に委託することで、品質とスピードを両立できます。

また、最初から完璧な体制を目指すのではなく、まずは小規模な成功事例を作り、その成果を社内に共有して重要性をアピールすることも大切です。社内の協力を少しずつ得ながら、スモールスタートで着実に実績を積み上げていくことが、結果的にリソース不足の解消へと繋がっていきます。

本記事のまとめ

今の時代、誰もが手元のスマートフォンで無数の情報を手に入れられます。だからこそ、企業からの一方的な広告や営業は、簡単に見過ごされてしまいます。顧客はもう、売り込みを待つのではなく、自分で情報を集め、じっくり比較して、納得できるものを選ぶようになりました。

こうした状況で重要になるのが、コンテンツマーケティングという考え方です。まず「自社が売りたいもの」をアピールするのではなく、「顧客が知りたいこと、悩んでいること」に専門家として答えてあげる。この地道な活動が、最終的に「この会社は信頼できる」という評価につながり、自社が選ばれる理由になります。

だからこそ、コンテンツマーケティングを始めるなら、いきなり「さあ、ブログを書こう」となるのは危険です。その前に立ち止まって、「そもそも、自社のサービスは誰のどんな課題を解決しているんだっけ?」という原点を確認してみましょう。

そして、「コンテンツを通じて、最終的にどんな成果(売上、問い合わせ、ブランドイメージ向上など)を得たいのか」という目的をはっきりさせることが、ブレない軸を作る上で何よりも大切です。