この記事は約 16 分で読めます。

- マーケティングフレームワークとは何か

- フレームワークの基本的な意味

- マーケティングにおけるフレームワークの役割

- フレームワークを使うメリット

- 代表的なマーケティングフレームワークの種類

- 環境分析に使うフレームワーク(3C・SWOT・PEST)

- 戦略立案に使うフレームワーク(4P・STP)

- 顧客分析に使うフレームワーク(ペルソナ・カスタマージャーニー)

- 競合分析に使うフレームワーク(5フォース・バリューチェーン)

- マーケティングフレームワークの正しい活用方法

- フレームワーク選びの基本ステップ

- 実際の分析手順と進め方

- データ収集から結論導出までの流れ

- チームでフレームワークを共有するコツ

- 目的別マーケティングフレームワークの使い分け

- 新商品企画で使えるフレームワーク

- 既存事業の改善で使えるフレームワーク

- 市場参入で使えるフレームワーク

- マーケティングフレームワーク活用時の注意点

- よくある間違った使い方

- フレームワークに頼りすぎるリスク

- 成果を出すために気をつけるポイント

- まとめ:マーケティングフレームワークの種類

「マーケティング戦略を立てたいけど、何から始めればいいかわからない」「分析はしているが、なかなか成果につながらない」そんな悩みを解決するのがマーケティングフレームワークです。

3C分析やSWOT分析、4P分析など、ビジネスでよく使われるフレームワークは数多く存在しますが、それぞれの特徴や使い分けを正しく理解している人は意外に少ないのが現実です。フレームワークは正しく使えば強力な武器になりますが、間違った使い方をすると時間の無駄になってしまうこともあります。

この記事では、マーケティング フレームワークの基本から実践的な活用方法、よくある失敗パターンまで、初心者にもわかりやすく体系的に解説します。

この記事を読むことで、自分の状況に最適なフレームワークを選択し、効果的に活用できるようになるでしょう。

マーケティングフレームワークとは何か

マーケティング フレームワークは、現代のビジネスで欠かせない戦略的思考ツールです。

ここでは、マーケティングフレームワークの具体的な意味や役割を解説します。

フレームワークの基本的な意味

フレームワークとは、問題解決や分析を行う際の「型」や「枠組み」のことを指します。マーケティングの世界では、市場環境や顧客行動といった複雑な要素を体系的に整理するための思考の道具として活用されています。

例えば、新商品を企画する際に「どのような顧客に」「どんな価値を提供し」「どのように届けるか」を考える時、フレームワークがあることで漏れなく体系的に検討できます。これは、長年の経験を持つ専門家の知恵を体系化したものであり、初心者でも効率的かつ効果的に分析や企画を進められる優れた仕組みです。

フレームワークを使うことで、感覚的な判断ではなく、論理的で説得力のある戦略を立てることが可能になります。

マーケティングにおけるフレームワークの役割

マーケティング フレームワークは、主に4つの重要な役割を果たします。

1つ目は「現状の客観的な把握」です。市場の動向、顧客のニーズ、自社の強み・弱み、競合の戦略などを感情に左右されることなく冷静に分析できます。

2つ目は「戦略立案の指針提供」です。整理された情報をもとに、具体的な施策を考える際の道筋を示してくれます。

3つ目は「チーム内での共通言語の確立」です。同じフレームワークを使用することで、メンバー全員が同じ視点と基準で議論できるようになり、建設的な話し合いが可能になります。

4つ目は「意思決定の精度向上」です。感覚や経験だけに頼らず、体系的な分析に基づいた判断ができるため、より質の高い戦略決定が行えます。

フレームワークを使うメリット

フレームワーク活用の最大のメリットは「思考時間の大幅な短縮」です。ゼロから考え始めるのではなく、既に整理された枠組みに沿って検討できるため、スピーディかつ効率的に結論にたどり着けます。

また「重要ポイントの見落とし防止」も大きなメリットです。フレームワークには重要な検討項目が予め組み込まれているため、経験の浅い担当者でも漏れのない分析が可能です。

さらに「説得力ある提案の作成」ができるようになります。論理的に整理された情報は、上司や関係者への説明が非常にしやすく、承認を得やすくなります。

加えて「再現性の確保」により、成功パターンを他の案件でも活用でき、組織全体のマーケティング力向上につながります。

代表的なマーケティングフレームワークの種類

マーケティング フレームワークには数多くの種類が存在し、それぞれが異なる分析目的や活用場面を持っています。

ここでは、実際のビジネス現場で頻繁に使用される代表的なフレームワークを、用途別に分類して詳しく解説します。

環境分析に使うフレームワーク(3C・SWOT・PEST)

環境分析の代表格である「3C分析」は、Customer(顧客・市場)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つの視点から市場環境を総合的に分析します。顧客分析では、ターゲット顧客のニーズ、購買行動、市場規模などを調査し、自社分析では、経営資源、技術力、ブランド力などの内部要因を評価します。

競合分析では、主要競合他社の戦略、強み・弱み、市場シェアなどを詳細に調べます。「SWOT分析」は、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4象限で現状を整理する代表的なフレームワークです。

内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を同時に分析することで、戦略の方向性を明確に決定できます。「PEST分析」は、Politics(政治・法律)、Economy(経済)、Society(社会・文化)、Technology(技術)の4つの観点から外部環境の変化を予測し、長期的な事業戦略の立案に活用します。

戦略立案に使うフレームワーク(4P・STP)

戦略立案の基本中の基本となるのが「4P分析」です。Product(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・販売チャネル)、Promotion(プロモーション・販促)の4つの要素から、具体的なマーケティングミックス戦略を体系的に構築します。

製品戦略では商品の機能や品質、デザインを、価格戦略では市場競争力のある価格設定を、流通戦略では最適な販売チャネルを、プロモーション戦略では効果的な広告・宣伝手法を検討します。

「STP分析」は、Segmentation(市場細分化)、Targeting(標的市場の選定)、Positioning(市場での位置づけ)の3段階で戦略を組み立てる手法です。まず市場を属性や行動パターンで細かく分割し、その中から自社が勝負できる魅力的な市場セグメントを選定し、最後にそのセグメントにおいて競合他社との差別化を図るポジショニングを決定します。

顧客分析に使うフレームワーク(ペルソナ・カスタマージャーニー)

顧客理解を深めるための最も効果的なツールが「ペルソナ設定」です。理想的な顧客像を架空の人物として具体的に設定し、年齢、性別、職業、年収、ライフスタイル、価値観、悩み、趣味などを詳細に決めます。

これにより、商品開発、広告制作、販売戦略の策定において「この人だったらどう感じるか」「どんなメッセージが響くか」を常に考えられるようになり、より顧客に寄り添った施策を展開できます。

「カスタマージャーニーマップ」は、顧客が商品やサービスを知ってから購入、利用、継続に至るまでの一連の体験プロセスを時系列で可視化するフレームワークです。

認知、興味・関心、比較検討、購入決定、利用開始、継続利用の各段階において、顧客がどのような行動を取り、どんな感情を抱き、どんな課題に直面するかを詳細に分析することで、各タッチポイントでの最適な顧客体験を設計できます。

競合分析に使うフレームワーク(5フォース・バリューチェーン)

競合環境の理解には「5フォース分析」が非常に有効です。業界内の既存競合他社、新規参入の脅威、代替品・代替サービスの脅威、売り手(供給業者)の交渉力、買い手(顧客)の交渉力という5つの競争要因が、自社の収益性と競争優位性にどのような影響を与えるかを分析します。

これにより、業界の競争激化要因や将来の脅威を予測し、長期的な競争戦略を立案できます。「バリューチェーン分析」は、原材料の調達から最終顧客への価値提供まで、商品・サービスが生み出される一連のプロセスを分析するフレームワークです。

主活動(調達物流、製造、出荷物流、マーケティング・販売、アフターサービス)と支援活動(全般管理、人事・労務管理、技術開発、調達活動)の各段階で、どのような価値を創造し、どこでコストが発生しているかを詳細に分析することで、競争優位性の源泉を特定し、さらなる価値向上のための改善ポイントを見つけることができます。

マーケティングフレームワークの正しい活用方法

フレームワークは単に使うだけでは十分な効果を発揮しません。目的に応じた適切な選択と正しい手順での実行が、確実な成果につながる重要なポイントです。

多くの企業で見られる失敗パターンを避け、実践的な活用方法を身につけましょう。

フレームワーク選びの基本ステップ

効果的なフレームワーク選択の第一歩は「解決したい課題の明確化」です。現状把握が目的なのか、新戦略の立案が必要なのか、特定の問題解決を図りたいのかによって、適切なフレームワークは大きく異なります。

例えば、既存事業の業績不振を改善したい場合は、まずSWOT分析で現状を整理し、バリューチェーン分析で問題の所在を特定し、4P分析で具体的な改善策を検討するという段階的なアプローチが効果的です。

次に「利用可能なリソースの確認」も重要です。詳細な市場調査データがない状態で精密な分析を行おうとしても、推測に基づいた曖昧な結果しか得られません。自社で入手可能な情報の質と量、分析に投入できる時間と人員を考慮し、現実的に実行可能なフレームワークを選択することが成功の鍵となります。

また「期待する成果物の設定」により、最終的にどのような結論や提案を得たいかを事前に明確にすることで、適切なフレームワークの組み合わせを決定できます。

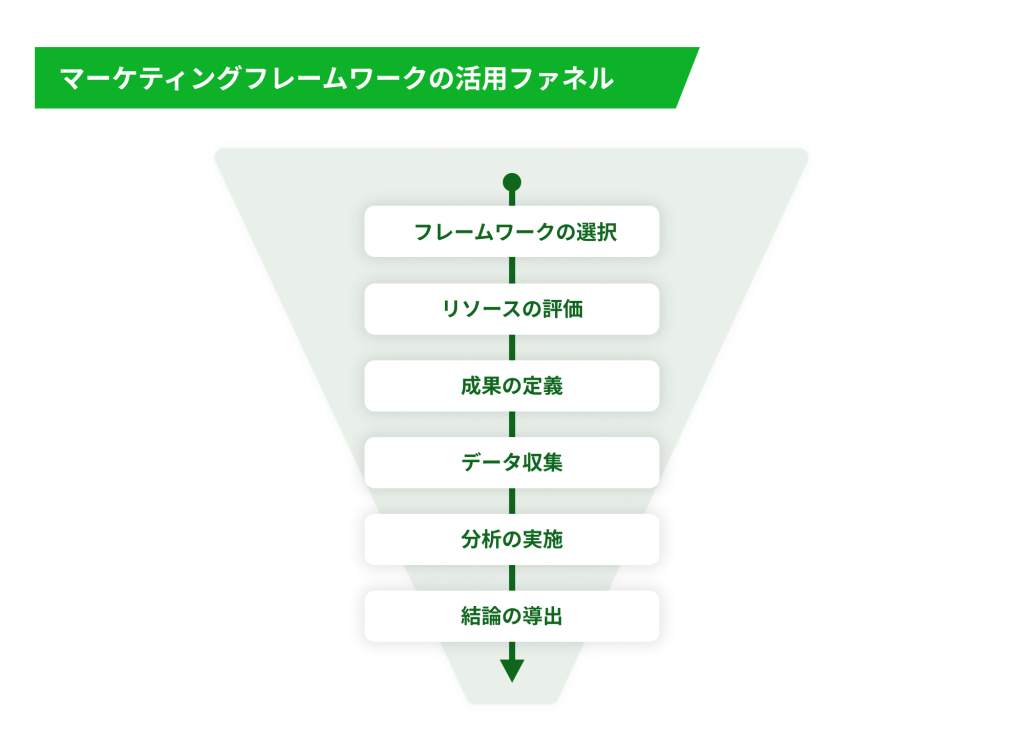

実際の分析手順と進め方

フレームワークを活用した効果的な分析は「準備→情報収集→整理→分析→結論→アクション」の6段階で進めます。準備段階では、分析の目的、期待する成果、担当者の役割分担、スケジュールを明確に設定します。

情報収集段階では、フレームワークの各項目に必要なデータを多角的に収集し、この際に事実と推測、定量データと定性データを明確に区別して整理することが重要です。整理段階では、収集した情報をフレームワークの枠組みに沿って分類・配置し、単なる情報の羅列ではなく、関連性や重要度を考慮した構造化を行います。

分析段階では、整理された情報から傾向、パターン、課題、機会を特定し、その背景にある要因や相互関係を深く掘り下げます。結論段階では、分析結果を統合して明確なメッセージにまとめ、最終的にアクション段階で具体的で実行可能な施策に落とし込みます。

データ収集から結論導出までの流れ

効果的なデータ収集の要点は「信頼性の高い多様な情報源の活用」です。社内の売上データや顧客情報だけでなく、業界レポート、公的統計、顧客アンケート、競合他社の公開情報、専門家へのインタビューなど、様々な角度から情報を収集します。

ただし、情報過多は分析を複雑化させるため、フレームワークの各項目に直接関連する重要な情報に焦点を絞り込むことが大切です。データの信頼性と鮮度も厳しくチェックし、古い情報や偏見の含まれた情報は除外します。結論導出においては「根拠に基づいた論理的思考」を徹底します。

「なぜそう言えるのか」「他の解釈は可能か」「この結論は行動につながるか」を常に自問し、感覚的な判断ではなく、客観的事実に基づいた説得力のある結論を導き出します。また、結論の確実性や限界についても正直に評価し、リスクや不確実性についても適切に言及します。

チームでフレームワークを共有するコツ

チーム全体でフレームワークを効果的に活用するには「共通認識の徹底」が最も重要です。使用するフレームワークの定義、目的、期待する成果について、メンバー全員で詳細な認識合わせを行います。

また「明確な役割分担と責任設定」により、誰がどの項目を担当し、いつまでに何を準備するか、どの品質レベルまで分析するかを事前に明確に決定します。定期的な進捗共有と議論の場を設け、分析途中での新たな気づきや疑問点、課題を全員で共有し、方向修正や追加調査の必要性を判断します。

最終的な結論は、関係者全員が納得できる形で文書化し、分析結果だけでなく、具体的なアクションプラン、担当者、スケジュール、成功指標まで含めた包括的な提案書として完成させることが重要です。

そのようにしてチーム全体でフレームワークを共有し、役割と責任を明確化しながら進めることで、分析や施策立案の精度は飛躍的に高まります。実際のマーケティング施策においても、こうした共通認識と一貫した行動が成果に直結します。

Marketing Marker では、Webサイトに訪問した企業の検討フェーズに応じて、LPやポップアップ、フォームの出し分けを自動で実行。誰がどこでどのくらい関心を示したかに応じて接点の強さを変えることで、ナーチャリングの質の向上に繋がります。チーム内で顧客行動の意図や温度感を共有し、戦略的に施策を打つための基盤としても有効です。

目的別マーケティングフレームワークの使い分け

ビジネスの状況や達成したい目標によって、最適なフレームワークの組み合わせは大きく異なります。

具体的なビジネスシーン別に、どのフレームワークをどのような順序で組み合わせて使うべきかを実践的に解説します。

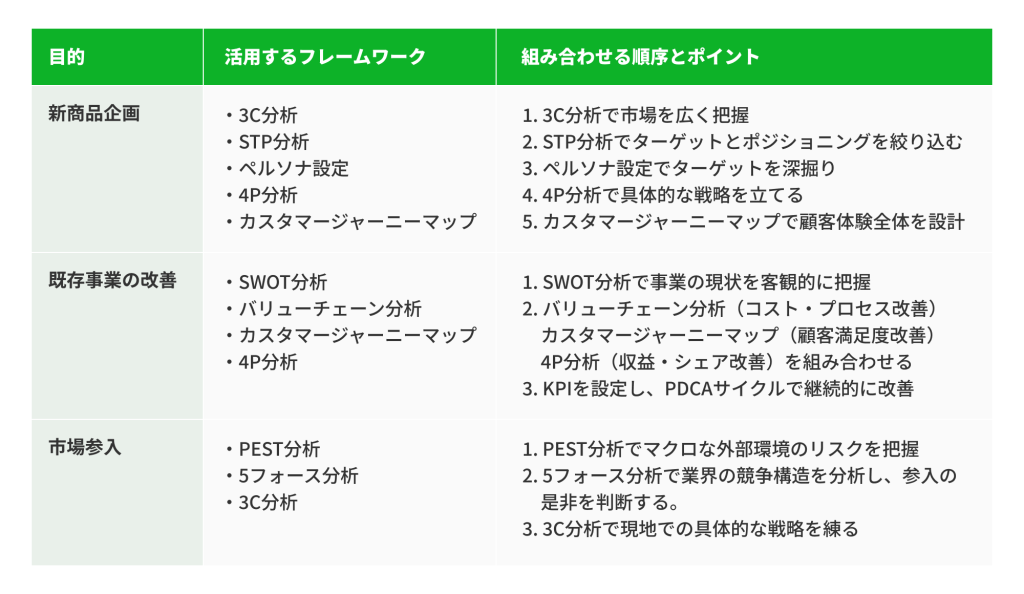

新商品企画で使えるフレームワーク

新商品企画では、市場機会の発見から具体的な商品仕様の決定まで、段階的なアプローチが必要です。まず3C分析で市場環境を包括的に把握し、顧客の潜在的なニーズや不満、既存商品・サービスの課題、競合他社の動向と市場での空白地帯を詳細に調査します。

次にSTP分析により、細分化された市場の中から自社が参入すべき最適なセグメントを選定し、そのセグメントにおいて競合他社との明確な差別化を図るポジショニングを決定します。

商品コンセプトが固まった段階で、ペルソナ設定により理想的な顧客像を具体的な人物として詳細に設定し、その人の視点で商品を評価・改善することで、より魅力的で市場に受け入れられる商品開発が可能になります。

4P分析では、商品の具体的な仕様や機能、市場競争力のある価格設定、最適な販売チャネルの選択、効果的なプロモーション戦略を体系的に検討します。最後にカスタマージャーニーマップで、顧客が商品を認知してから購入、利用に至るまでの全体験を設計し、各段階での最適なコミュニケーションとサービス提供を計画します。

既存事業の改善で使えるフレームワーク

既存事業の改善では、現状の正確で客観的な把握が成功の最重要ポイントです。SWOT分析により、自社事業の強み・弱みと外部環境の機会・脅威を体系的に整理し、特に弱みと脅威の組み合わせから生まれる課題は、早急に対処すべき最優先事項として位置づけます。

バリューチェーン分析では、原材料調達から最終顧客への価値提供まで、事業プロセス全体を詳細に見直し、どの段階で価値創造が不足しているか、どこでコストが過大になっているかを特定します。顧客満足度や継続率に課題がある場合は、カスタマージャーニーマップで顧客体験の問題点を洗い出し、改善すべき具体的なタッチポイントを明確化します。

収益性や市場シェアに問題がある場合は、4P分析で価格戦略、販売方法、プロモーション手法を根本的に見直し、より効率的で競争力のある事業モデルへの転換を検討します。改善施策の実行においては、明確なKPIを設定し、定期的な効果測定とPDCAサイクルによる継続的改善を行います。

市場参入で使えるフレームワーク

新しい市場への参入は高いリスクを伴うため、リスクを最小化しながら成功確率を最大化するための慎重で包括的な分析が不可欠です。

まずPEST分析により、参入予定市場の政治・法律環境、経済状況、社会・文化的背景、技術革新の動向を詳細に調査し、法規制の変更予定や技術革新、社会情勢の変化など、事業に重大な影響を与える可能性のある外部要因を早期に把握します。

5フォース分析では、業界の競争環境と収益性を多角的に評価し、既存プレイヤーの競争力、新規参入の難易度、代替品の脅威、供給業者や顧客の交渉力を分析して、参入の是非と最適な参入戦略を判断します。

3C分析により、現地顧客の独特なニーズや行動パターン、自社の強みやリソースの現地での活用可能性、既存競合他社の戦略と市場での地位を詳しく調査します。参入方法についても、自社単独での直接参入、現地企業との戦略的提携、M&Aによる参入など複数の選択肢を比較検討し、自社の状況と市場特性に最も適した戦略を選択します。

マーケティングフレームワーク活用時の注意点

フレームワークは強力な思考ツールですが、使い方を間違えると期待した効果が得られないばかりか、誤った判断を導く危険性もあります。

よくある失敗パターンを理解し、適切な活用方法を身につけることが重要です。

よくある間違った使い方

最も頻繁に見られる間違いは「手段の目的化」です。フレームワークを使うこと自体が目的となってしまい、本来解決すべき課題や達成したい目標を見失ってしまうケースです。

例えば、SWOT分析を行うことが目的となり、分析結果を具体的なアクションプランに落とし込めないまま終わってしまう失敗がよく見られます。また「表面的な情報整理」に留まってしまうことも大きな問題です。

フレームワークの各項目を埋めることに集中しすぎて、深い洞察や新しい気づき、革新的なアイデアを得られないまま分析を終えてしまいます。「一つのフレームワークへの過度な依存」も危険です。複雑で多面的なビジネス課題を単一のフレームワークだけで解決しようとすると、重要な視点や要因を見落とす可能性があります。

さらに「定型的な使用」により、自社の特殊性や業界の独自性を十分に考慮せず、教科書通りの分析を行ってしまうことで、現実との乖離が生じることがあります。

フレームワークに頼りすぎるリスク

フレームワークへの過度な依存は「思考の硬直化」を招く危険性があります。既存の枠組みにとらわれすぎて、従来の常識を覆すような革新的なアイデアや、業界の枠を超えた新しい解決策を見逃してしまう可能性があります。

特に急速に変化するデジタル市場や新興技術分野では、従来のフレームワークが想定していない新しい競争要因や顧客行動が重要になることがよくあります。

また「現実との乖離」も深刻な問題です。フレームワークは一般的で理論的なモデルであるため、自社の特殊な事情、業界固有の商慣習、地域特性などを十分に反映できない場合があります。理論的には正しい分析結果でも、実際のビジネス現場では通用しないという状況が生じる可能性があります。

「分析麻痺」により、完璧な分析を求めすぎて実際の行動が遅れることも問題です。分析に時間をかけすぎて、市場機会を逃したり、競合他社に先を越されたりするリスクがあります。

成果を出すために気をつけるポイント

確実に成果を出すためには「明確な目的意識と仮説設定」が最も重要です。何のためにフレームワークを使うのか、どのような結論や提案を得たいのかを事前に明確にし、分析を始める前に仮説を立てることで、効率的で深度のある分析が可能になります。

「実行とのバランス」も重要なポイントです。80%の精度でも迅速に実行に移し、実際の結果から学んで改善していく姿勢が、長期的な成功につながります。完璧を求めすぎず、適切なタイミングで意思決定を行う勇気が必要です。

「定期的な見直しと更新」により、一度分析したら終わりではなく、市場環境の変化や新しい情報の入手に応じて定期的にフレームワークを見直し、分析結果を更新することが重要です。また「複数の視点の統合」により、異なるフレームワークから得られた結果を総合的に判断し、多角的で包括的な戦略を策定することが成功の鍵となります。

最後に「継続的な学習と改善」の姿勢を持ち、フレームワークの活用経験を蓄積し、自社に最適な使い方を確立していくことが重要です。

このように、フレームワークを活用する際には、目的の明確化と仮説設定を起点とし、実行可能性とのバランスや継続的な見直し、多角的な視点の統合が求められます。さらに、チームとして経験を積み重ね、自社に最適な活用方法を磨いていくことで、フレームワークの効果は最大化されます。

Marketing Marker では、こうした戦略的な取り組みをさらに後押しします。広告やコンテンツに対する反応を、独自のデータベースとWeb上の行動に基づく興味関心データ(=インテントデータ)として可視化。自社に関心のあるターゲット企業が、いつ・どのチャネルに・どのくらい反応したかを明らかにすることで、ターゲット企業の属性や関心テーマをもとに、実態に即したペルソナ設定をサポートします。

これにより、戦略立案段階での仮説精度が高まり、どの企業群に・どのタイミングでアプローチすべきかという意思決定もスムーズになります。マーケティング施策とフレームワーク活用を連動させ、より確度の高いアクションへとつなげることが可能です。

まとめ:マーケティングフレームワークの種類

マーケティング フレームワークは、複雑で変化の激しい現代のビジネス環境において、効率的で効果的な戦略立案を支援する不可欠なツールです。3C分析やSWOT分析などの環境分析系フレームワークで現状を客観的に把握し、STPや4P分析で具体的な戦略を立案し、ペルソナやカスタマージャーニーで顧客理解を深めることで、総合的で実効性の高いマーケティング活動が実現できます。

重要なのは、解決したい課題や達成したい目標に応じて適切なフレームワークを選択し、複数のフレームワークを有機的に組み合わせて使うことです。単一のフレームワークに依存せず、段階的かつ多角的なアプローチを取ることで、より精度の高い分析と実効性のある戦略を策定できます。

また、フレームワークは手段であって目的ではないことを常に意識し、分析のための分析に終わらせることなく、必ず具体的で実行可能なアクションプランまで落とし込むことが成功の絶対条件です。さらに、一度分析したら終わりではなく、市場環境の変化に応じて定期的に見直しを行い、継続的に改善していく姿勢が重要です。

フレームワークを正しく理解し、適切に活用することで、より戦略的で効率的なマーケティング活動を実現し、持続的なビジネス成長を達成することができるでしょう。経験と知識を積み重ねながら、自社に最適なフレームワークの活用方法を確立していくことが、長期的な競争優位性の構築につながります。