この記事は約 11 分で読めます。

- 営業先について

- 営業先の選定が重要な3つの理由

- 1.顧客満足度の向上

- 2.営業効率の向上

- 3.コスト削減

- 営業先の選定でよくある失敗6選

- 営業先の属性を把握していない

- 過去のデータや分析を活用していない

- 決裁者にアプローチできていない

- ニーズのミスマッチ

- タイミングを誤っている

- 競合状況を把握していない

- 営業先の選定基準

- 企業規模(売上・従業員数)

- ニーズの顕在化度合い

- 競合状況・既存取引の有無

- 地理的条件

- 過去の取引履歴

- 失敗しない営業アプローチ戦略の手順

- 1.ターゲット企業の選定

- 2.事前リサーチと情報収集

- 3.アプローチ方法の選定

- 4.初回ヒアリング

- 5.提案の準備

- 6.商談後のフォローアップとクロージング

- 本記事のまとめ

営業先の選定方法に失敗すると、営業活動全体に大きな悪影響を及ぼします。

時間とリソースの無駄遣いを招き、結果として成約率の低下につながります。加えて、見込みの薄い顧客へのしつこいアプローチは、企業の信頼性を損なうリスクさえあります。

こうした失敗を防ぐためには、戦略的な営業先選定とアプローチが必要です。

本記事では、営業先の選定基準から具体的なアプローチ戦略までを徹底解説します。営業活動の精度を高め、無駄を排除して成果を最大化する方法をお伝えします。

営業先の選定方法として注目されているのが、インテントデータを活用したインテントセールスです。

顧客の検索行動やオンラインでの関心を可視化することで、今まさにニーズを持つターゲットに効率的にアプローチでき、成約率の向上が期待できます。

インテントセールスの具体的な活用方法や成功事例を知りたい方は、「インテントセールス 3分で分かる!Sales Marker」の資料をご覧ください。

営業先について

営業先とは、企業や個人が自社の商品やサービスを提案・販売する対象となる顧客のことを指します。

効果的な営業活動を行うためには、ニーズがあるか、購買意欲が高いかなどを基準に適切な営業先を選定することが重要です。

営業先の選定が重要な3つの理由

営業先の選定が重要なのは営業マンであれば薄々は理解していることでしょう。

ここでは、なぜ営業先の選定が重要なのかを3つに絞り深ぼりして解説します。

1.顧客満足度の向上

営業先の選定を誤ると、営業現場でよく耳にする「興味がありません」や「機会があればまた今度」といった断り文句の連発につながります。

これは、顧客にとってニーズのある提案ができていない証拠であり、結果として営業活動の無駄な工数が増えるだけでなく、顧客に対しても「的外れな提案ばかりしてくる会社」というネガティブな印象を与えかねません。

このような状況が続くと、ブランドイメージの低下や将来的な取引機会の喪失に直結し、営業チームのモチベーションの低下も招きます。だからこそ、営業先の選定は効率化の手段ではなく、顧客満足と長期的な関係構築の基盤として非常に重要です。

2.営業効率の向上

同僚や先輩のトップ営業マンと自分を比べたとき、「なぜあの人は少ない営業件数でも成果を出せるんだろう?」と感じたことはありませんか。 もちろん経験やトークスキルの差もありますが、実は大きな違いは「営業先の選定の精度」にあります。

見込みの低い顧客への無駄なアプローチを減らし、商談化の可能性が高いターゲットに集中することで、営業活動全体の効率が大幅に向上します。

優秀な営業マンは、同じ労働時間でも「誰にアプローチすべきか」を見極める力が圧倒的に高いです。その結果、無駄な労力をかけずに効率的に成果を上げることができるのです。

3.コスト削減

見込みの薄い顧客や興味のない企業への無駄なアプローチを減らすことで、広告費や人件費といった直接的なコストを大幅に削減できます。

例えば、適切なターゲットを選定せずに手あたり次第にアプローチしても、成約に結びつかない営業活動に多くの時間とお金が浪費されてしまいます。

一方、確度の高い顧客に集中すれば、限られた予算でも効率よく成果を出すことが可能です。これにより、営業活動全体の投資対効果(ROI)も向上し、少ないコストで大きな利益を得ることができます。

営業先の選定でよくある失敗6選

ここでは、営業マンがよく失敗をする営業先の選定について6つ紹介します。

営業先の属性を把握していない

営業活動の出発点である営業先の選定を誤ると、どれだけすぐれた提案でも失敗してしまうことが想定されるでしょう。

業界特性、企業規模、地域、購買プロセス、担当者の関心事などを分析し、営業先の「情報」を正確に捉えないと、営業リソースの浪費に繋がります。

過去のデータや分析を活用していない

過去の成功事例や失敗事例を分析せずに、新しいターゲットに同じアプローチを繰り返すと、同様の失敗に直面する可能性が高まります。

個別のデータを参照するだけでなく、マーケター的な視点でデータ全体を俯瞰し、トレンドや市場の変化を読み取る力も営業マンには必要です。

どの顧客層がどのタイミングで反応しやすいか、どのチャネルが効果的かといった洞察を得ることで、より戦略的かつ効率的な営業活動が可能になります。

決裁者にアプローチできていない

新人営業マンにありがちな失敗の一つが、初回商談の設定は順調にできるものの、契約まで至らないというケースです。

この原因の多くは、商談の場に決裁者が同席していないことにあります。

現場担当者や中間管理職とだけ話を進めた結果、提案内容に一定の興味を持たれても、最終的に「上の者に確認します」と言われ、商談が停滞してしまうことが典型的な失敗パターンです。

場合によっては、紹介や人脈を活用して直接アプローチする方法も検討する必要があります。「誰と話すか」だけでなく、「誰に影響を与えるべきか」という視点を持ち、決裁者との関係構築を意識することが、商談成立のポイントを握ります。

ニーズのミスマッチ

サービスの強みを一方的に押し付けるだけでは成約には結びつきません。

例えば、顧客が「コスト削減」を最優先しているのに対し、「高機能」を全面に押し出す提案をすると、完全にズレたアプローチになります。

顧客の現状をヒアリングし、その課題に対してどのように自社製品が具体的な解決策を提供できるのかを明確に示す必要があります。

ニーズとの一致が見られない場合は、潔く別の営業先を選ぶ判断も重要です。

タイミングを誤っている

新人営業マンによく見られるのが、企業の決算タイミングや予算サイクルに関する知識が不足しているため、顧客の「お財布事情」を考慮せずにアプローチしてしまうケースです。

このような失敗を避けるためには、顧客の業界特有の決算期、予算編成サイクル、繁忙期・閑散期、業界イベントなどを事前にリサーチし、最適なタイミングでアプローチを仕掛けることが成約率向上の鍵となります。

特に大企業の場合、予算確保の時期や決裁プロセスが複雑であるため、適切なタイミングを見極めることが必要です。

競合状況を把握していない

サービスの乗り換えを狙う営業の場合は、現状のサービスと自社が提案するサービスの比較が必須となります。

顧客が既に利用しているサービスと比べて、どの部分で自社の製品・サービスが優れているのか、もしくはどの課題を解決できるのかを具体的に示す必要があります。

「うちのサービスの方が良いです」と主張するだけでは説得力がなく、顧客も現状維持の方が安心だと判断してしまうことが多いです。

競合他社の動向をリサーチし、価格、機能、サポート体制、導入実績などあらゆる角度から比較した上で、顧客にとって「なぜ自社を選ぶべきか」を明確かつ具体的に示すことが必要でしょう。

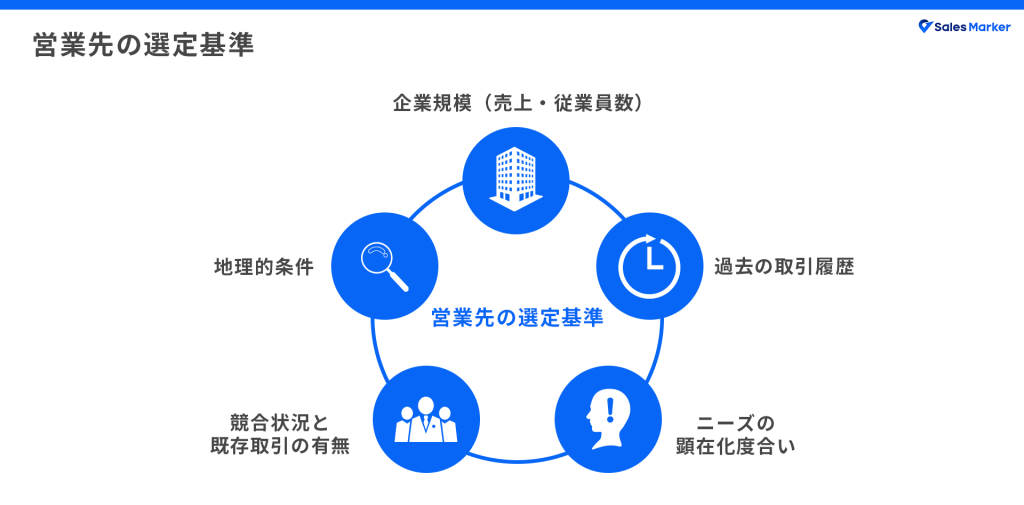

営業先の選定基準

営業先の選定基準は、営業戦略によって異なりますが以下では、代表的な基準を5つ紹介します。

企業規模(売上・従業員数)

企業の規模によって、ニーズや予算、意思決定プロセスが大きく異なります。

大企業は大規模な導入案件が期待できる一方で、意思決定までに時間がかかることが多く、中小企業は迅速な意思決定が可能ですが、予算が限られている場合があります。

自社の提供価値がどの規模の企業に最もフィットするかを見極めることが必要です。

ニーズの顕在化度合い

顧客がどれだけ自社の製品・サービスを必要としているか、あるいは課題を認識しているかを判断できると良いでしょう。

ニーズが顕在化している企業(すでに課題を認識し、解決策を探している企業)は成約に結びつきやすく、潜在的なニーズを持つ企業には課題を引き出すコンサルティング型の営業が有効的です。

競合状況・既存取引の有無

顧客がすでに競合他社と取引をしている場合、ニーズは顕在化しており、提案は競合との比較ベースで行われます。

この場合、競合他社の弱点を把握し、自社の優位性を明確にアピールすることが重要です。価格、サポート体制、機能の柔軟性など、競合が提供できない価値を強調し、乗り換えのハードルを下げるために無料期間や段階的な導入プランを提案すると効果的です。

一方で、競合が存在しない場合は、顧客がサービスの必要性を認識していない可能性が高くなります。この場合は、顧客の潜在的な課題を引き出し、サービスがもたらす具体的なメリットを強調することで、ニーズを喚起する必要があります。

競合がいる場合は比較を前提とした戦略的な提案、競合がいない場合は課題の可視化と必要性の認識を促すアプローチが求められます。

地理的条件

物理的な距離や地域特性も営業先選定の重要な要素です。

特に、対面営業が必要な場合や、物流・配送が関係するビジネスでは、地理的にアクセスしやすい地域や配送コストが抑えられるエリアを優先することで効率的な営業活動が可能になります。

過去の取引履歴

既存顧客や過去にアプローチした企業の反応は、営業先を選定する際の重要な基準です。

過去に好感触を得たものの成約に至らなかった企業は、再アプローチすることで契約に結びつく可能性が高いターゲットです。

過去のデータを徹底的に分析し、再訪問の優先順位を戦略的に決定することが、効率的な営業活動を行うための営業先の選定のポイントとなります。

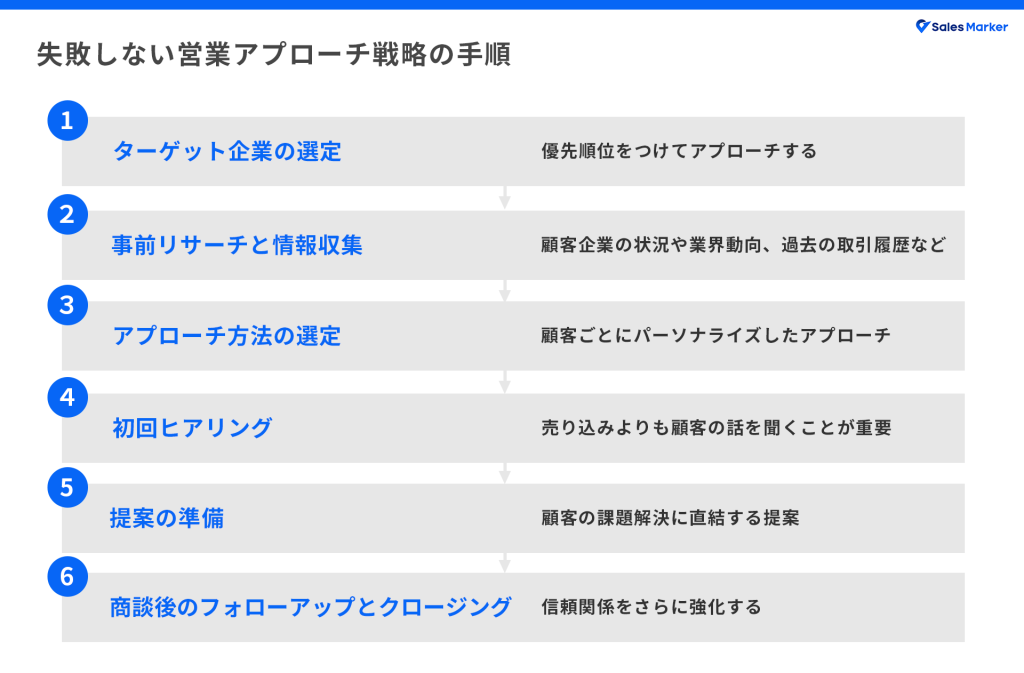

失敗しない営業アプローチ戦略の手順

失敗しない営業アプローチ戦略を実践するには、以下の6つの手順に沿って進めることをおすすめします。

1.ターゲット企業の選定

営業活動の第一歩は、適切な営業先の選定です。

やみくもにアプローチしても、ニーズが合わない企業や決裁権限のない担当者に当たるだけで、時間と労力を無駄にしてしまいます。

まずは、自社の製品・サービスがどの業界や企業規模に最もフィットするかを明確にし、優先順位をつけてアプローチすることを心掛けましょう。

2.事前リサーチと情報収集

営業先候補が決まったら、次は徹底したリサーチが必要です。

顧客企業の状況や業界動向、過去の取引履歴を把握することで、的確な提案が可能になります。情報不足のままアプローチすると、的外れな提案になり、信頼を失う原因になるので要注意です。

特に次の3つは情報収集をすると良いでしょう。

・顧客の課題やニーズを調査

・競合状況の分析

・過去の取引履歴の確認

3.アプローチ方法の選定

その次は、リサーチを基に、最適なアプローチ方法を選定します。どのチャネルを使うか、どのようなメッセージを送るかは、ターゲット企業の特性や担当者の好みによって変わります。

一律のアプローチではなく、顧客ごとにパーソナライズしたアプローチが効果的です。

【内部リンク】

営業アプローチ方法から効果的な提案方法、成約につなげるクロージングのコツまで、営業プロセスを段階ごとに解説している過去記事も参考にしてみて下さい。

営業アプローチ方法とは?リード獲得からクロージングまでの流れを徹底解説

本記事では、「営業 アプローチ方法」というテーマに基づき、リード獲得からクロージングまでの最適な流れを解説します。

詳細はこちら

営業アプローチ方法とは?リード獲得からクロージングまでの流れを徹底解説

本記事では、「営業 アプローチ方法」というテーマに基づき、リード獲得からクロージングまでの最適な流れを解説します。

詳細はこちら

4.初回ヒアリング

アプローチが成功し初回商談に至ったら、次は顧客の課題を深掘りするヒアリングです。この段階では、売り込みよりも顧客の話を聞くことが重要です。

最初は聞くことに徹するのも良いでしょう。相手の話をしっかりと引き出すことで、顧客が抱える課題やニーズを自然に把握できます。

顧客のニーズを正確に把握し、その情報に基づいた提案を行うことで、的確な解決策を提示できるだけでなく、信頼関係も築くことができます。

5.提案の準備

ヒアリングで得た情報をもとに、顧客に最適化された提案を行います。自社の強みをただ伝えるのではなく、顧客の課題解決にどう直結するかを明確に示すことが重要です。

また、競合との差別化ポイントを強調し、「なぜ自社を選ぶべきか」を明確に伝えます。

提案では次の3つを意識して準備すると良いでしょう。

・ニーズに基づいた提案書の作成

・差別化ポイントの強調

・ROI(投資対効果)の提示

6.商談後のフォローアップとクロージング

商談が終わった後のフォローアップは、成約の成否を左右する極めて重要なプロセスです。

提案内容がどれほど魅力的であっても、適切なタイミングでフォローを行わなければ、顧客の関心が薄れたり、他社に取引を奪われる可能性があります。

フォローアップを通じて顧客の疑問や不安を解消し、信頼関係をさらに強化することで、成約に一歩近づけます。クロージングの際には、顧客の購買意欲や意思決定の状況を見極め、最適なタイミングと方法で契約を促すことが重要です。

本記事のまとめ

営業活動では適切な営業先の選定が欠かせません。そのためにも、ターゲット企業のニーズや特性を正確に把握し、自社の商品やサービスとの親和性を見極めることが重要です。

営業先を選ぶ際には、業種や企業規模、地域といった基本的な条件だけでなく、過去の取引履歴や市場動向なども考慮することで、より精度の高いリスト作成も可能となります。

また、営業先リストの質は件数の多さではなく、情報の新しさや網羅性、自社ターゲットとの一致度合いも考慮すると良いでしょう。

古く不正確な情報や、自社のターゲットとずれている企業へのアプローチは、時間やコストの無駄につながる可能性があります。したがって、営業リストを作成する際は、常に最新かつ正確な情報をもとにターゲットを絞り込むことが必要です。

営業リストを取得する方法としては、業界データベースの活用や展示会・イベントでの名刺交換、WebサイトやSNSでの情報収集が一般的ですが、外部の専門業者から質の高いリストを購入するのも効果的な手段です。

インテントデータを基にしたアプローチは、より精度の高い営業活動を実現し、成約率の向上に貢献します。こうした最新の手法も積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

インテントセールスの実践的な内容や成功事例を知りたい方は、【成功事例5選】Sales Markerを活用したインテントセールスの実践の資料をご覧ください。