この記事は約 16 分で読めます。

- 商談録画とは?

- オンライン商談での録画とは

- 対面商談での録画とは

- 録音との違いとそれぞれの特徴

- 商談録画をする前に知っておきたい法的なルール

- 無断での商談録画は違法になる?

- プライバシーの保護について気をつけること

- 会社として守るべきルールとマナー

- 相手から商談録画の許可をもらう正しい方法

- 許可をお願いするタイミングはいつがベスト?

- 相手が安心する許可の取り方とトーク例

- 断られた時の対応方法

- 商談録画の具体的なやり方と必要な準備

- Zoomを使った商談録画の手順

- その他のオンライン会議ツールでの録画方法

- 対面商談を録画する時の機材と設定

- 商談録画を営業成果につなげる活用法

- 録画データを使った振り返りのコツ

- チーム全体で共有して営業力をアップする方法

- お客様との情報共有での活用法

- まとめ:商談録画で営業の質を向上させよう

営業活動において、商談の内容を正確に記録し、後から振り返ることは非常に重要です。近年、デジタル技術の発展により、商談録画が営業現場で広く活用されるようになりました。

しかし、録画を行う際には法的な配慮や相手への配慮が必要不可欠です。

本記事では、商談録画の基本から実践的な活用法まで、詳しく解説します。

商談録画を単に「記録」として残すだけでは、情報が活かしきれず、結局は手間が増えるだけになりかねません。

大切なのは、録画した内容を営業の効率化と精度向上に結びつける仕組みです。

たとえば、商談準備や議事録作成、CRM入力といったノンコア業務を自動化できれば、営業は顧客との対話や提案に集中できます。

さらに録画データを分析し、失注要因や勝ちパターンを可視化できれば、属人化を防ぎ、チーム全体の営業力を底上げすることが可能です。

こうした「商談録画を資産化し、成約率向上に直結させる仕組み」を実現するのが、Sales Markerです。

商談録画とは?

商談録画は現代の営業活動において重要なツールとなっています。

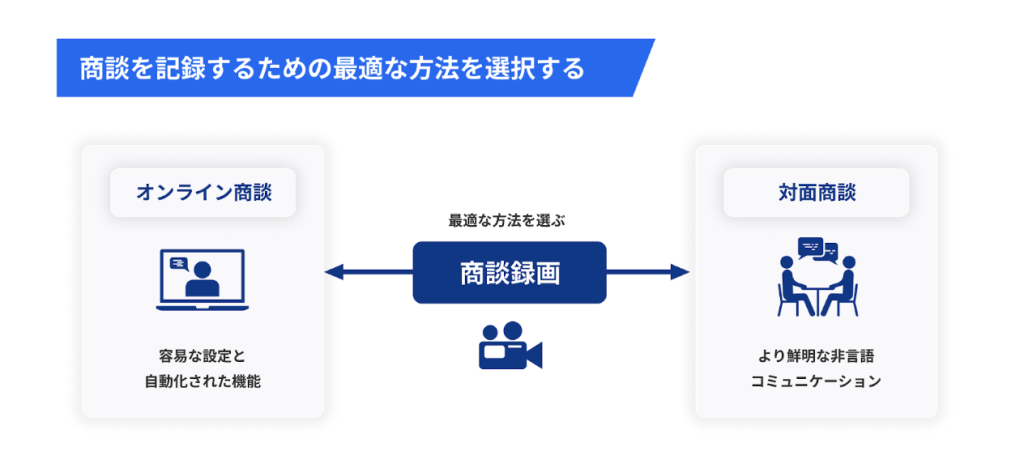

ここでは、商談録画の基本的な概念と、オンライン商談と対面商談での違い、さらに録音との比較について詳しく説明します。

オンライン商談での録画とは

オンライン商談での録画とは、ZoomやTeams、Google Meetなどのビデオ会議ツールを使用して行われる商談を、デジタルデータとして記録することです。画面上に表示される参加者の映像、音声、さらには画面共有された資料まで、商談の全てを記録できるという特徴があります。

オンライン商談録画の最大の利点は、ワンクリックで簡単に録画を開始できる点です。多くのビデオ会議ツールには標準で録画機能が搭載されており、クラウド上に自動保存されるため、データの管理も簡単です。また、参加者が複数の拠点にいる場合でも、全員の様子を同時に記録できます。

録画されたデータは通常、MP4などの汎用的な動画形式で保存されるため、さまざまなデバイスで再生が可能です。さらに、一部のツールでは自動的に字幕が生成される機能もあり、後から内容を確認する際に非常に便利です。

対面商談での録画とは

対面商談での録画は、実際に同じ空間で行われる商談を、ビデオカメラやスマートフォンなどの録画機器を使用して記録することです。オンライン商談とは異なり、物理的な機材の準備と設定が必要です。

対面商談録画では、カメラの角度や音声の収録範囲を事前に検討する必要があります。会議室のレイアウトや参加人数に応じて、複数のカメラを使用したり、外部マイクを設置したりする場合もあります。また、照明条件や背景なども録画品質に影響するため、事前の準備が重要です。

対面での録画は、参加者の表情や身振り手振りをより鮮明に捉えることができ、非言語コミュニケーションの分析にも有効です。ただし、機材のセッティングや録画の開始・停止などの操作を人が行う必要があるため、オンライン商談に比べて手間がかかります。

録音との違いとそれぞれの特徴

録音は音声のみを記録する方法で、ファイルサイズが小さく、機材も比較的簡単に準備できます。会話の内容や音声による情報は完全に記録できますが、視覚的な情報(身振り手振り、表情、資料の提示など)は記録されません。録音は長時間の商談でも容量を気にせず記録でき、音声認識技術を使った文字起こしも比較的精度が高いです。

一方、録画は音声と映像の両方を記録できるため、より多くの情報を保存できます。参加者の表情や反応、プレゼンテーション資料の表示状況など、商談の全体像を把握できます。ただし、ファイルサイズが大きくなりがちなので、保存容量や通信環境に配慮が必要です。

録画の利点は、非言語コミュニケーションも含めて商談の全容を記録できることです。特に、お客様の反応や関心の度合いを表情から読み取ったり、プレゼンテーション中のどの部分で注目度が高かったかを後から分析したりすることが可能です。

商談録画をする前に知っておきたい法的なルール

商談録画を実施する前に、法的な観点から注意すべき点を理解しておくことが重要です。

ここでは、無断録画の違法性、プライバシー保護、そして企業として守るべきルールについて説明します。

無断での商談録画は違法になる?

商談の無断録画について、日本の法律では明確に違法とする条文はありませんが、いくつかの法的リスクが存在します。まず重要なのは、録画行為自体よりも、その録画データの取り扱いや使用方法に関する法的な制約です。

民事上の観点では、無断録画は相手方のプライバシー権や人格権の侵害に該当する可能性があります。特に、録画した内容を第三者に開示したり、本来の目的以外で使用したりした場合、損害賠償責任を負うリスクがあります。また、商談内容には営業秘密や機密情報が含まれることが多く、これらの不正取得や使用は不正競争防止法に抵触する可能性もあります。

刑事上の観点では、盗撮に該当する可能性は低いものの、録画データの不正な使用や流出によって相手方に実害を与えた場合、信用毀損罪や威力業務妨害罪などに問われるリスクがあります。

最も重要なのは、録画を行う際は必ず事前に相手方の同意を得ることです。口頭での同意だけでなく、できれば書面やメールなどで記録を残しておくことをおすすめします。

プライバシーの保護について気をつけること

商談録画では、参加者のプライバシー保護に最大限の配慮が必要です。個人情報保護法の観点から、録画データは個人情報として取り扱われる可能性があります。

まず、録画データの取得目的を明確にし、参加者に説明する必要があります。「営業活動の改善」「記録の正確性確保」「チーム内での情報共有」など、具体的な利用目的を伝えましょう。また、データの保存期間や削除のタイミングについても事前に決めておくことが重要です。

録画データのアクセス権限は厳格に管理し、必要最小限の担当者のみがアクセスできるよう制限します。クラウドストレージを使用する場合は、適切なセキュリティ設定を行い、パスワード保護や暗号化を実施します。

さらに、録画データに含まれる個人情報や機密情報の取り扱いについては、社内規程を整備し、従業員への教育を徹底することが必要です。データの紛失や漏洩が発生した場合の対応手順も事前に策定しておきましょう。

会社として守るべきルールとマナー

企業が商談録画を実施する際は、法的なコンプライアンスに加えて、ビジネスマナーとしても適切な対応が求められます。

まず、社内での録画ガイドラインを策定し、全従業員に周知することが大切です。ガイドラインには、録画の目的、許可の取得方法、データの保管・管理方法、第三者への開示制限などを明記します。また、録画を行う際の標準的な説明文やトークスクリプトも用意しておくと、担当者によって説明内容にばらつきが生じることを防げます。

録画データの社外持ち出し制限や、個人デバイスでの保存禁止なども明確にルール化しておきます。特に、リモートワークが増加している現在、自宅での録画データ取り扱いについても詳細な規定が必要です。

また、録画を拒否された場合の代替手段も準備しておくことが重要です。詳細な議事録の作成や、音声のみの録音、要点をまとめたサマリーの共有など、録画以外の方法でも商談の価値を最大化できるよう準備しておきましょう。

相手から商談録画の許可をもらう正しい方法

商談録画を成功させるためには、相手から快く許可をもらう必要があります。

ここでは、適切なタイミングでの許可の取り方と、相手が安心できる説明方法について詳しく解説します。

許可をお願いするタイミングはいつがベスト?

商談録画の許可を取るタイミングは、相手との関係性や商談の性質によって慎重に判断する必要があります。最も効果的なのは、商談のアポイントメントを取る際に同時に録画の許可もお願いすることです。

初回商談の場合は、アポイントメント確認のメールや電話の際に「正確な記録のため、録画をお願いしたい」旨を伝えます。この段階で許可を得ることで、当日になって録画を拒否されるリスクを避けられます。また、相手も事前に心の準備ができるため、よりスムーズに商談を進められます。

継続的な関係のお客様の場合は、定期的な商談の中で録画について提案し、今後の商談で活用していきたい旨を相談する方法もあります。この場合、録画によってより良いサービス提供ができることを強調し、お客様のメリットを明確に伝えることが重要です。

商談当日に録画をお願いする場合は、商談開始前の雑談の段階で自然に話題に出すか、商談の冒頭で「本日の内容を正確に記録したい」という理由で許可を求めます。ただし、当日の突然のお願いは相手を困惑させる可能性があるため、できるだけ事前の了承を得ることをおすすめします。

相手が安心する許可の取り方とトーク例

録画の許可を得る際は、相手が安心して承諾できるような説明を心がけることが重要です。以下に、実際に使用できるトークスクリプトの例を紹介します。

「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。より正確で詳細な記録を残し、今後のご提案に活かすため、もしよろしければ本日の商談を録画させていただけませんでしょうか。録画データは弊社内部でのみ使用し、お客様の許可なく第三者に開示することは一切ございません。また、ご希望があればいつでも削除いたします。」

このような説明では、録画の目的(正確な記録、より良いサービス提供)、データの取り扱い(社内限定使用、第三者開示なし)、相手の権利(削除要求可能)を明確に伝えています。

さらに安心感を与えるために、以下の点も併せて説明します。

「録画は主に私たち営業チームの振り返りと改善のために使用します」

「お客様にとってもメリットがあります。例えば、後日ご質問があった際に、正確な内容をお答えできます」

「録画に不快感を感じられた場合は、いつでも停止いたします」

許可を得た後は、録画開始前に再度確認を取ることも大切です。「それでは録画を開始させていただきます」と声をかけ、相手の最終的な同意を得てから録画を始めましょう。

断られた時の対応方法

録画の許可を断られた場合でも、慌てず冷静に対応することが重要です。まずは相手の判断を尊重し、快く受け入れる姿勢を示しましょう。

「承知いたしました。録画なしでも全く問題ございません。本日はしっかりとメモを取らせていただき、後日議事録を共有させていただきます」といった具合に、代替案を提示することで相手の不安を取り除きます。

断られた理由が不明な場合は、さりげなく確認することも大切です。「もしご不明な点がございましたら、お聞かせください」と付け加えることで、相手の懸念を知ることができる場合があります。よくある懸念として、「会社の方針で録画は禁止されている」「機密情報が含まれるため」「単純に録画されることに慣れていない」などがあります。

これらの懸念に対しては、将来的に解決策を提案することも可能です。例えば、「機密部分のみ録画を停止する」「音声のみの録音に変更する」「特定の部分のみ録画する」などの柔軟な対応を提示できます。

重要なのは、録画の可否に関わらず、商談の品質を落とさないことです。録画ができない場合でも、詳細なメモ取りや要点整理によって、同等の価値を提供できるよう準備しておきましょう。

商談録画の具体的なやり方と必要な準備

実際に商談録画を行うためには、使用するツールや環境に応じた適切な準備と操作方法を理解しておく必要があります。

ここでは、主要なオンライン会議ツールでの録画方法と、対面商談での録画について詳しく説明します。

Zoomを使った商談録画の手順

Zoomは最も広く使用されているビデオ会議ツールの一つで、録画機能も充実しています。Zoomでの録画には、ローカル録画とクラウド録画の2つの方法があります。

ローカル録画を行う場合、まずZoomの設定で録画機能を有効にしておきます。Zoom Webポータルにサインインし、「設定」→「録画」の順でアクセスし、「ローカル録画」を「オン」にします。商談中に録画を開始するには、画面下部の「レコーディング」ボタンをクリックします。初めて録画する際は、参加者に録画開始の通知が表示されます。

クラウド録画を利用する場合は、有料プランの契約が必要です。「レコーディング」ボタンをクリックした後、「クラウドにレコーディング」を選択します。クラウド録画では、会議終了後に自動的に録画ファイルが処理され、ダウンロードリンクがメールで送信されます。

録画の品質を向上させるために、以下の設定を事前に確認しておきましょう。「設定」→「録画」で、「HD動画で記録」「音声を分離して記録」「チャット メッセージを録画ファイルに保存」などのオプションを適切に設定します。特に「音声を分離して記録」は、後から音声解析や文字起こしを行う際に非常に有効です。

その他のオンライン会議ツールでの録画方法

Microsoft Teamsでの録画は、会議画面で「その他の操作」(三点リーダー)をクリックし、「レコーディングを開始」を選択します。Teamsの録画はMicrosoft Streamに自動保存され、会議終了後に参加者にメールで共有されます。録画データは組織のSharePointサイトに保存されるため、アクセス権限の管理が重要です。

Google Meetでの録画は、Google Workspace Business StandardまたはEnterprise プランが必要です。会議中に「その他」→「この会議を録画」を選択して開始します。録画は主催者のGoogle Driveに保存され、会議の参加者にメールで共有されます。

これらのツールを使用する際の共通の注意点として、録画開始時に参加者全員に通知が表示されることを理解しておきましょう。また、録画データのファイル形式や品質設定、保存場所なども事前に確認し、組織のセキュリティポリシーに適合していることを確認することが重要です。

対面商談を録画する時の機材と設定

対面商談の録画では、適切な機材選択と事前のセッティングが録画品質を大きく左右します。基本的な機材として、ビデオカメラまたは高性能なスマートフォン、外部マイク、三脚、必要に応じて照明機材を用意します。

カメラの設置位置は、参加者全員が映る角度で、かつ自然な距離感を保てる場所を選びます。通常、会議テーブルの端から2-3メートル離れた位置に設置し、参加者が座る位置の対角線上に配置するのが効果的です。複数のカメラを使用する場合は、メインカメラで全体を捉え、サブカメラで資料や個別の反応を記録します。

音声収録は録画品質の重要な要素です。内蔵マイクでは十分な音質が得られない場合が多いため、外部マイクの使用を検討します。小規模な商談では指向性マイクを使用し、大規模な商談では複数のワイヤレスマイクを配置するのが効果的です。

照明条件も重要で、自然光を活用できる場合は窓際の会議室を選び、人工照明の場合は顔に影が落ちないよう配慮します。逆光になる位置は避け、必要に応じて補助照明を追加します。

録画設定では、解像度は最低でもフルHD(1920×1080)を選択し、フレームレートは30fpsが標準的です。録画時間が長時間になる場合は、メモリーカードの容量とバッテリー残量を事前に確認し、必要に応じて予備を用意しておきます。

商談の録画や議事録作成を手作業で行う場合、録画開始・停止の操作、音声の文字起こし、重要ポイントの整理など、意外に時間と手間がかかります。こうした作業を自動化し、録画内容をAIで分析して要点をまとめてくれるのが『Sales Marker』です。

特に、商談や会議の内容を効率的に記録したい営業担当者や、議事録作成に時間をかけたくないチームリーダーは、ぜひ利用を検討してください。

商談録画を営業成果につなげる活用法

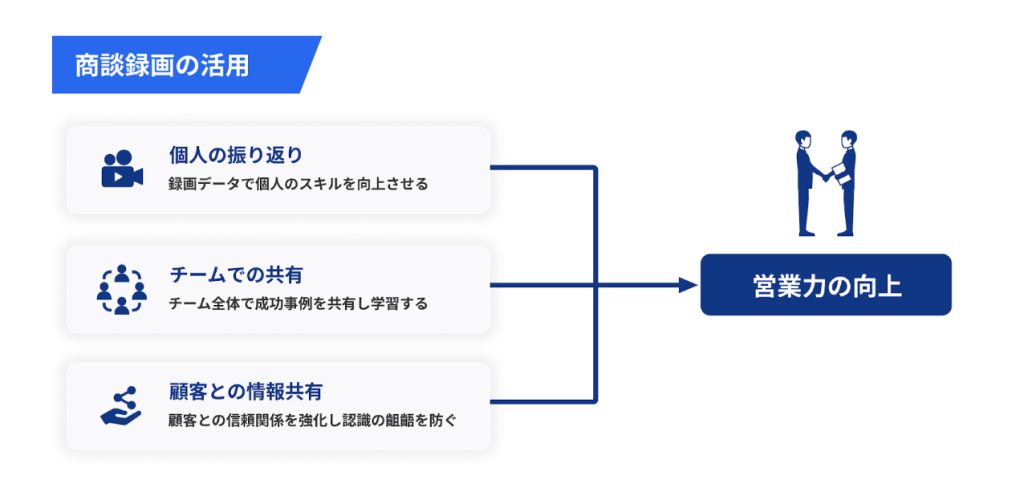

録画した商談データを効果的に活用することで、営業組織全体のパフォーマンス向上を実現できます。

ここでは、個人の振り返り、チーム全体での活用、そして顧客との情報共有について詳しく解説します。

録画データを使った振り返りのコツ

録画データを活用した効果的な振り返りには、システマティックなアプローチが重要です。まず、録画を見返す際は目的を明確にして取り組みます。「顧客の反応を確認する」「プレゼンテーションの改善点を見つける」「異議処理の方法を検証する」など、具体的な観点を決めてから視聴しましょう。

効果的な振り返り方法の一つは、録画を3回に分けて視聴することです。1回目は全体の流れを把握し、2回目は自分の話し方や態度に注目し、3回目は顧客の反応や非言語コミュニケーションに集中します。それぞれの視聴で気づいた点をメモし、改善すべきポイントを整理します。

特に注目すべきポイントとして、顧客の関心が高まった瞬間や、逆に関心が薄れた場面を特定します。表情の変化、身振り手振り、質問のタイミングなどから、顧客のニーズや懸念を読み取ることができます。また、自分の説明が長すぎた部分や、顧客の発言を遮ってしまった場面なども改善対象として記録します。

録画の振り返りは定期的に行うことが重要です。商談直後の記憶が新しいうちに第一回目の振り返りを行い、数日後に客観的な視点で再度確認します。また、月次や四半期ごとに複数の商談録画をまとめて分析することで、自身の成長パターンや課題の傾向を把握できます。

チーム全体で共有して営業力をアップする方法

商談録画をチーム全体で活用することで、組織の営業力を大幅に向上させることができます。成功事例の共有は最も効果的な活用法の一つです。うまくいった商談の録画を分析し、成功要因を特定してチーム内で共有します。特に、顧客の異議に対する効果的な対応や、関心を引くプレゼンテーション技術などは、他のメンバーにとって貴重な学習材料となります。

定期的な研修やロールプレイングでの活用も有効です。実際の商談録画を教材として使用し、「この場面ではどのような対応が適切か」「顧客の反応から何を読み取れるか」といったディスカッションを行います。新人研修では、経験豊富な営業担当者の商談録画を見せることで、実践的なスキルを効率的に習得させることができます。

録画データの分析結果をもとに、営業プロセスの標準化を進めることも重要です。成功パターンを分析して営業トークスクリプトを改良したり、顧客タイプ別の効果的なアプローチ方法をマニュアル化したりできます。また、よくある顧客の質問や異議に対する対応方法をFAQ形式でまとめ、チーム全体で共有することも効果的です。

お客様との情報共有での活用法

録画データは、顧客との関係深化にも活用できます。ただし、プライバシーへの配慮と適切な許可取得が前提となります。商談で議論した内容の確認や、決定事項の正確な共有のために録画の一部を顧客と共有することで、認識の齟齬を防ぎ、信頼関係を強化できます。

技術的な説明やデモンストレーションが含まれる商談では、録画データを編集して重要な部分のみを抽出し、顧客の社内検討用の資料として提供することも可能です。特に複雑な製品やサービスの説明では、録画があることで顧客が社内で正確に内容を伝達できるようになります。

また、商談参加者以外のステークホルダーに内容を共有する際にも録画は有効です。決裁者や技術者など、商談に参加できなかった関係者に対して、重要な議論の部分を共有することで、意思決定プロセスを円滑に進められます。この場合は、機密性の高い内容は除外し、共有する部分を慎重に選択することが重要です。

まとめ:商談録画で営業の質を向上させよう

商談録画は、現代の営業活動において強力なツールとなり得ます。適切な法的配慮と相手への配慮を行いながら活用することで、個人の営業スキル向上からチーム全体のパフォーマンス向上まで、様々なメリットを得ることができます。

重要なのは、録画自体が目的ではなく、営業の質を向上させるための手段であることを常に意識することです。相手との信頼関係を最優先に考え、録画によってより良い価値提供ができることを実証し続けることで、録画の活用範囲は自然に広がっていくでしょう。

技術の進歩により、今後さらに高度な分析機能や自動化機能が録画ツールに搭載されることが予想されます。しかし、どれだけ技術が発達しても、人と人との関係性を大切にする姿勢と、顧客第一の考え方が営業成功の基盤であることは変わりません。商談録画を効果的に活用し、より質の高い営業活動を実現していきましょう。

Sales Markerは、議事録作成や商談準備、CRM入力などの煩雑な作業を自動化でき、営業担当者は本質的な営業活動に集中できます。さらに商談録画とAI分析により、成功パターンや失注要因を可視化でき、営業トークの再現性や育成の精度も向上するでしょう。

Sales MarkerのAIを活用した最新機能はお問い合わせのうえご確認ください