2025.08.31

ソーシャルリクルーティングとは?定義から活用方法、メリット・デメリット、今後の展望まで徹底解説

この記事は約 24 分で読めます。

- ソーシャルリクルーティングとは

- ソーシャルリクルーティングとダイレクトリクルーティングの違い

- ソーシャルリクルーティングの重要性と最新トレンド

- 主要SNSプラットフォーム別の具体的な活用法

- X(旧Twitter)

- TikTok

- LinkedIn(リンクトイン)

- その他のSNS(LINE・YouTubeなど)

- ソーシャルリクルーティングのメリット

- 1.求める人材と出会える可能性が高まる

- 2.採用のミスマッチを減らせる

- 3.幅広い層(潜在層含む)にアプローチできる

- 4.採用コストの削減

- 5.自社の魅力を自由に発信できる

- ソーシャルリクルーティングのデメリット

- 1.継続的な情報発信に労力がかかる

- 2.情報漏えいや炎上のリスク

- 3.効果が出るまで時間がかかる

- 4.専門的なノウハウが必要

- ソーシャルリクルーティングの成功事例とベストプラクティス

- 成功事例:SNS採用の先行事例から学ぶ

- 成功に導くためのポイント

- ソーシャルリクルーティング導入時のステップと注意点

- 導入の基本ステップ

- 導入時に留意すべきポイント

- 今後の展望とソーシャルリクルーティングの進化

- 動画コンテンツのさらなる重要性

- AI技術を活用したターゲティングの高度化

- オンライン採用イベントとの連携強化

- 社員発信(社員アンバサダー)の活性化

- SNS採用の成果を高める「Recruit Marker」とは

ソーシャルリクルーティングとは

ソーシャルリクルーティングとは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用して、企業が求職者に直接アプローチする採用手法のことです。従来の求人媒体とは異なり、FacebookやX(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどのプラットフォーム上で企業情報や求人情報を発信し、候補者を見つけ出して採用につなげるプロセスを指します。

SNSが普及し始めた2010年頃から徐々に行われるようになり、現在では多くの企業で取り入れられています。

ソーシャルリクルーティングが注目される背景には、現代の採用市場における人材確保競争の激化があります。少子高齢化により労働人口が減少する日本では、2014年以降求人倍率が1.0倍を超える売り手市場が続いており、優秀な人材を採用するには従来手法だけでは難しくなってきました。

このため、企業は従来の求人サイトや就職説明会に加え、新たな採用チャネルとしてSNSに着目し始めています。

さらに、SNS利用者の急増も大きな要因です。総務省のデータによれば、日本のSNS利用者数は2022年時点で約1億2,000万人(総人口の80%以上)に達し、今後も増加が予測されています。

若年層だけでなく幅広い世代がSNSを日常的に使っており、企業にとってはSNS上で自社をアピールすることで効率的に多くの候補者にリーチできるチャンスが拡大しています。このように、人材獲得競争の激化とSNS浸透による求職者接点の拡大がソーシャルリクルーティング台頭の背景にあるのです。

ソーシャルリクルーティングとダイレクトリクルーティングの違い

ソーシャルリクルーティングは、LinkedIn、Facebook、Twitterなどのソーシャルメディアプラットフォームを活用した採用手法です。企業の魅力を発信し、候補者との関係構築を重視します。比較的受動的なアプローチで、幅広い層にリーチできる一方、転職潜在層へのアプローチが中心となります。

ダイレクトリクルーティングは、企業が求職者データベースや人材紹介会社を通じて、特定のスキルを持つ候補者に直接アプローチする手法です。より能動的で、ターゲットを絞った効率的な採用が可能ですが、コストが高く、専門性の高い人材の確保に適しています。

両者とも従来の求人広告とは異なり、企業側から候補者にアプローチする攻めの採用戦略という共通点があります。

ソーシャルリクルーティングの重要性と最新トレンド

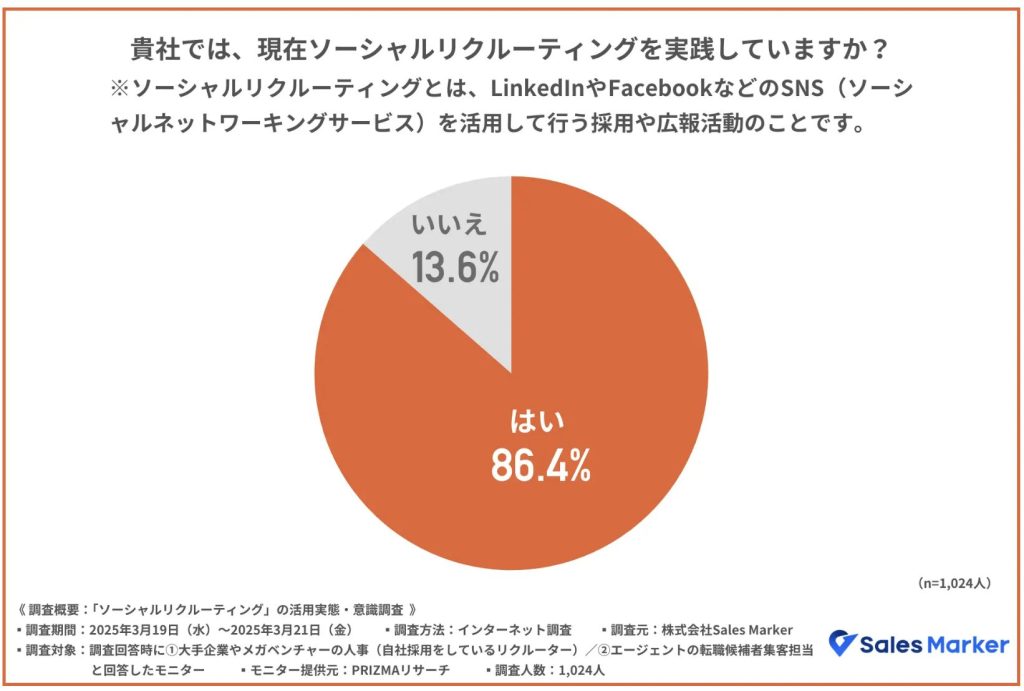

今日では、SNSを活用した採用活動は「もはや選択肢ではなく必須の戦略」とまで言われています。その重要性は、導入企業の割合にも表れています。ある調査によれば2023年時点で企業の約6割がSNS採用を実施しており、今後SNSを使わない企業の方が少数派になっていく可能性が指摘されています。

大手企業(従業員500名以上)に限れば導入率は78%に達し、2025年には90%超に及ぶ見通しとの予測もあります。このように年々普及率が上昇しており、ソーシャルリクルーティングは新卒・中途を問わず採用手法の主流の一つとなりつつあります。

また、SNS採用が注目されるのは単に普及しているからだけではありません。双方向コミュニケーションによる高いエンゲージメント効果も重要なポイントです。SNS上では企業と求職者が直接やりとりできるため、求人サイトのような一方通行の情報発信に比べて、候補者との距離を縮めやすく企業への親近感や興味を高めやすいと言われます。特に若い世代の求職者は企業のSNS投稿を通じて社風や社員の声を感じ取り、入社意欲を醸成するケースも増えています。

さらに最近のトレンドとしては、TikTokなど動画SNSの活用や、社員自身が発信者となる社員発信(社員の「タレント化」)も広がりを見せています。これにより、企業公式だけでなく社員個人の発信を通じて自社の魅力を伝え、候補者との接点を増やす試みが注目されています。

加えて、候補者側の行動変容も見逃せません。求職者自身がSNSを就職・転職活動に活用する時代になっており、企業研究や社員の投稿チェック、さらにはLinkedIn上で自身の職務経歴やスキルを詳細に公開する動きも一般化しています。

例えばLinkedInでは、自身のプロフェッショナルなプロフィールを履歴書代わりにしている人も多く、企業はそうした公開情報から質の高い人材を直接スカウトすることが容易になっています。このように企業と求職者双方がSNSを活用するようになった結果、ソーシャルリクルーティングは採用ブランディングや母集団形成の手法として不可欠なものになっています。

主要SNSプラットフォーム別の具体的な活用法

ソーシャルリクルーティングを成功させるには、ターゲット人材に適したSNSプラットフォームを選び、各媒体の特徴に合わせた情報発信を行うことが重要です。主要なSNSごとにユーザー層や得意とするコンテンツが異なります。以下では、代表的なSNSプラットフォームについて、その利用者層や特徴、おすすめの活用方法を解説します。

X(旧Twitter)

Xは10代~30代の若年層ユーザーが多く、気軽に短文投稿できるSNSです。そのためビジネス色の強い堅い情報よりも、採用活動にまつわる本音トークやユニークな社員紹介といった砕けた内容の方が好まれる傾向にあります。企業の日常やユニークな社風を感じさせる投稿がバズり、リツイートによって拡散されれば、多くの転職希望者の目に留まり得ます。実際、社員がX上で自然体の発信を行い、ファンを増やして応募者獲得につなげた企業の例もあります。

一方でXはタイムラインに投稿が表示される寿命が短く、次々と新しい投稿に埋もれやすいというデメリットがあります。更新頻度を高く保たないと情報が流れてしまいがちなので、Xを活用する際はこまめな投稿とリアルタイムでの反応が重要です。素早いレスポンスや定期的な発信によって、候補者との対話を活性化させるよう心掛けましょう。

Instagramもユーザーの中心は10代~30代の若年層です。写真や動画とともに情報発信するビジュアル重視のSNSであり、投稿ごとに魅力的な画像・映像を用意する必要があります。特にファッション、美容、デザイン系など視覚的な訴求が効果を発揮しやすい業界では、Instagramを使った採用広報が高い効果を生む可能性があります。

Instagramで転職希望者からフォローを集めるには、投稿に統一感(世界観)を持たせることが大切です。フィード全体に一貫したテーマや雰囲気があると、その世界観に魅力を感じた人がファンになりやすくなります。例えば、自社の求める人材が好むであろうカルチャーや価値観を分析し、色使いやコンテンツのトーンに反映させると良いでしょう。ビジュアルで企業文化や職場の雰囲気を伝えることで、候補者に「ここで働きたい」というイメージを持ってもらいやすくなります。

TikTok

TikTokは最長3分程度の短尺動画を投稿できるSNSで、特に1990年代半ば~2010年代前半生まれのZ世代(10~20代)ユーザーに支持されています。若年層へのリーチに特化したプラットフォームとして急成長しており、ごく短い動画で企業の魅力を伝える手法がZ世代から強い関心を集めています。

ソーシャルリクルーティング目的で使う場合は、社員が企業紹介をする動画や、候補者からの質問に一問一答で答える動画など、親しみやすいコンテンツがおすすめです。例えば社員が職場の様子を紹介したり、仕事のやりがいを語る動画は、多くのユーザーに共感されやすいでしょう。

TikTok最大の特徴は、ユーザーの閲覧履歴や「いいね」した内容に基づいてアルゴリズムが興味関心に合う動画を自動表示してくれる点です。仮にフォロワーが少なくても、求人や転職関連の動画を探しているユーザーのフィードにAIが動画を届けてくれる可能性があります。この拡散力により、意図的な共有や宣伝をしなくても潜在層にリーチできるチャンスがあるのはTikTokならではの利点です。ただし、TikTok向けのコンテンツ制作には一定のクリエイティブスキルが必要なため、自社で対応が難しい場合は社内の若手に任せたり専門家に相談するのも一案です。

「ビジネス用途に強いSNS」を活用したい場合、Facebookは有力な選択肢です。基本実名登録のSNSであり、学歴・職歴など詳細なプロフィールを公開している30~40代のユーザーが多い点が特徴です。

このため求職者のスキルや経歴を確認しやすく、中堅層以上の採用に向いています。また、企業の公式ページ(ビジネスページ)上で求人情報を掲載する機能もあり、ソーシャルリクルーティングとの親和性は高いと言えます。

Facebook利用者の中には、企業の正確な情報収集や転職関連トピックの収集を目的としている層も存在します。そのため、投稿内容はカジュアルすぎるものより自社の実態を丁寧かつ事実ベースで伝える情報が好ましいでしょう。

例えば会社の業績ハイライトや働き方に関する取り組み紹介、社員インタビュー記事の共有など、信頼感を与えるコンテンツを意識することが重要です。Facebookは拡散力ではXやInstagramに劣る面もありますが、信頼性の高い情報発信とターゲット広告によって、ミドル層の優秀な人材にリーチする有効な場となります。

LinkedIn(リンクトイン)

LinkedInは世界最大級のビジネス特化型SNSで、海外では広く使われています。学歴や職歴、資格・スキルを詳細にプロフィールへ記載できるよう設計されており、欧米の企業では履歴書代わりにLinkedInプロフィールを使うケースも少なくありません。こうした仕組みから、グローバルに活躍できるハイキャリア人材を見つけやすいプラットフォームと言えます。

LinkedInでは企業の公式プロフィールページに求人情報を掲載することが可能であり、さらに採用要件に合う人材を検索してダイレクトにスカウトメールを送る機能も備わっています。これにより、人材データベースとして活用しながら効率的にアプローチができるため、採用活動の負担軽減につながります。

日本国内ではLinkedIn利用者は他SNSに比べると少なめですが、外資系やIT業界では利用者が増えており、バイリンガル人材や専門職人材の採用では無視できない存在です。ソーシャルリクルーティングでグローバル人材を求める場合には、LinkedIn上での情報発信やスカウトを積極的に活用すると良いでしょう。

今、採用活動において企業の情報発信力が問われています。特にLinkedInのようなビジネスSNSでは、企業文化や社員の声がダイレクトに伝わるため、優秀な人材との接点を生み出す場として注目されています。しかし、SNS運用のノウハウやリソースが不足している企業も多いのが現状です。そこでおすすめなのが、ソーシャルリクルーティングの支援サービス「Recruit Marker」。貴社に最適なSNS活用戦略をサポートします。

その他のSNS(LINE・YouTubeなど)

上記以外にも、採用シーンで活用されるSNSがあります。代表的なものとして以下が挙げられます。

LINE

日本で広く使われるメッセージングアプリですが、企業向けのLINE公式アカウントを開設すれば、友だち登録したユーザーに採用情報を一斉配信することができます。説明会の案内や求人情報の告知をプッシュ配信したり、個別のチャットで問い合わせ対応・面接日程調整を行うなど、一対一コミュニケーションツールとして有効です。定期的にコンタクトを取ることで候補者との距離を縮め、フォローアップにも役立ちます。ただしLINEはクローズドな分情報拡散力に欠けるため、幅広く注目を集めるフェーズでは他SNSで認知度を上げ、関心を持った候補者との個別連絡にLINEを使うのが効果的です。

YouTube

幅広い年齢層が利用する動画共有プラットフォームで、企業公式チャンネルを作成して会社概要や社内の雰囲気を紹介する動画を投稿するケースも増えています。静止画やテキストでは伝えにくい職場の空気感や社員の声を動画で発信できるため、企業理解を深めてもらうには最適です。

さらにYouTubeではライブ配信機能もあり、遠方で会社説明会に来られない求職者向けにリアルタイムで社内ツアーや説明会を中継することも可能です。チャット機能で双方向の質疑応答もでき、臨場感あるコミュニケーションで候補者の関心を引きつけられます。ただし動画制作には手間もかかるため、内容や頻度を計画的にして継続することが大切です。

ソーシャルリクルーティングのメリット

ソーシャルリクルーティングを導入すると、従来の採用手法では得られにくい様々なメリットが期待できます。ここでは主なメリットを5つ紹介します。

1.求める人材と出会える可能性が高まる

SNS上のプロフィールや投稿内容から候補者の人柄や価値観を把握しやすく、自社が求める人物像に合致する人材を見つけやすくなります。履歴書や面接だけでは読み取れない候補者の趣味嗜好・人となりを日頃のSNS投稿から垣間見ることで、ミスマッチの少ない採用につなげられる可能性が高まります。

2.採用のミスマッチを減らせる

企業と求職者がSNS上でコメントやDMを通じて気軽に交流できるため、入社前に双方の理解を深めやすくなります。その結果、認識のズレによるミスマッチが起こりにくくなり、早期離職のリスク低減が期待できます。双方向コミュニケーションを通じて相互理解を深めることで、「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぐ効果があるのです。

3.幅広い層(潜在層含む)にアプローチできる

SNSはオープンな場で情報が拡散されるため、今すぐ転職意向のない潜在層にも企業情報を届けることが可能です。友人のシェアやタイムライン上の偶然の投稿から初めて企業を知る求職者も多く、たとえ今は求職中でなくても将来に向けて関心を持ってもらえるきっかけになります。魅力的な投稿が拡散されれば応募数が増え、結果的に採用成功の可能性も高まるでしょう。

4.採用コストの削減

SNSは基本無料で利用できるため、求人サイトへの掲載料や人材紹介フィーなど採用広告コストを大幅に抑えられる場合があります。もちろんSNS運用に工数はかかりますが、それでも有料広告に比べれば低コストで済むケースが多いです。予算をあまりかけずに試行できる手法として、特に中小企業にとってソーシャルリクルーティングは導入ハードルが低い点もメリットと言えます。

5.自社の魅力を自由に発信できる

SNSではフォーマットに縛られずに情報発信できるため、写真・動画・記事など多彩な表現で企業文化や職場の雰囲気を伝えられるのが利点です。従来の求人票では伝えきれない社内の様子や社員の声、会社のビジョンをクリエイティブに発信することで、候補者に自社の魅力を強く印象付けることができます。堅苦しさのない親しみやすい発信によって「この会社で働くイメージが湧いた」と思ってもらえれば、応募意欲の向上につながるでしょう。

ソーシャルリクルーティングのデメリット

多くの恩恵があるソーシャルリクルーティングですが、一方で注意すべきデメリットや課題も存在します。本項では導入前に押さえておきたい主な懸念点を4つ解説します。

1.継続的な情報発信に労力がかかる

SNSで成果を出すには最新情報を定期的に発信し続ける運用力が求められます。更新頻度が低く情報が古いままでは候補者の関心が薄れ、アカウント自体の信頼性も下がってしまいます。そのため、写真や動画の用意、投稿文の作成などコンテンツ更新の手間を継続的にかける必要があります。担当者にとっては負担となり得るため、社内リソースの確保や計画的な運用体制づくりが重要です。

2.情報漏えいや炎上のリスク

SNS運用には常に不適切投稿による炎上や機密情報の漏えいリスクが付きまといます。誰でも気軽に発信できる反面、一度誤った情報を出してしまうと企業イメージの低下や応募者離れを招く恐れがあります。例えば企業公式アカウントで個人的な意見を不用意に発信して炎上すれば、信用を失い採用活動にも支障が出るでしょう。こうした事態を避けるために、投稿内容のチェック体制やガイドライン整備が必須です。社内で複数人が投稿前に内容確認するルールを設ける、SNSポリシーを策定して社員にも周知するなど、リスク管理を徹底する必要があります。

3.効果が出るまで時間がかかる

ソーシャルリクルーティングを始めても、すぐに応募者が集まるとは限らず成果には時間を要する場合が多いです。SNSでフォロワーを増やし認知度を上げ、信頼関係を築くには地道な発信の積み重ねが欠かせません。運用開始後、短期間で成果が見られなくても根気強く続けることが重要です。早急に結果を求めすぎて発信を止めてしまうとせっかくの取り組みが無駄になるため、長期的視点で育てる採用手法だと理解しておきましょう。

4.専門的なノウハウが必要

採用目的でSNSを活用するには、単に投稿するだけでなく採用につなげるための専門知識やノウハウが求められます。例えばターゲットに刺さるコンテンツ企画や効果測定の方法、各プラットフォームのアルゴリズム理解などが必要です。社内にSNS運用の知見がない場合、効果が出るまでに試行錯誤の時間と労力を要するでしょう。必要に応じて外部の専門サービスを利用したり、他社事例から学ぶなどしてノウハウ不足を補うことも検討すべきです。

以上のように、ソーシャルリクルーティングには手間・リスク・時間・知識の面でハードルも存在します。しかしこれらは事前に対策を講じたり外部リソースを活用することで乗り越えられる部分でもあります。次章では、実際に導入する際の具体的な進め方や注意点について見ていきましょう。

ソーシャルリクルーティングの成功事例とベストプラクティス

ソーシャルリクルーティングを効果的に活用して成果を上げている企業も少なくありません。ここでは実際の成功事例を紹介します。

成功事例:SNS採用の先行事例から学ぶ

- 株式会社Smart相談室(オンラインカウンセリング事業):従業員がX(旧Twitter)上で日々発信する生の声が注目を集め、応募者数の増加につながりました。同社では中途採用の内定承諾率が当時100%を維持するほど、SNS経由で入社意欲を高めることに成功しています。数字を追いすぎず社員の自然体な投稿を大切にしつつ、社名が含まれる投稿をモニタリングして炎上リスクを管理する体制も整えています。

- 株式会社ベーシック(Webマーケティングツール提供企業):自社プロダクトの知名度は高いものの社名の認知度が低いという課題に対し、拡散力の高いXに着目して社員が社名を出したユニークな投稿を継続したところ、社名の認知向上と応募者増加を実現しました。ポイントは、負担なく継続できる仕組みづくりです。採用目標は共有しつつも投稿内容や頻度に細かい制約を設けず、社員に発信を強制しない運用としたことで、社員の自主的かつ自由な発信が長続きし企業の個性発信につながっています。

- 株式会社ミラティブ(ゲーム配信プラットフォーム運営):採用活動で「共感性」を重視し、候補者への思いを伝える44ページの長文メッセージ「採用候補者様への手紙」をSNS上で公開。2019年2月にX(当時Twitter)やFacebookで大きな反響を呼びました。企業の理念や文化に共感した多くのフォロワーにシェアされ、結果として自社のビジョンに共鳴する優秀な人材の応募が増加しています。単に企業情報を伝えるだけでなく、人の温かみや想いを込めたコンテンツがSNSで共感を呼び、拡散につながった好例です。

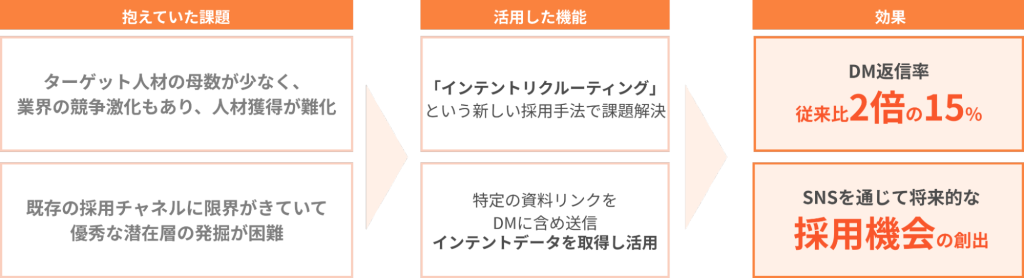

- 株式会社M&Aクラウド様:株式会社M&Aクラウド様は、ターゲットとなる人材の母数が限られ、業界競争も激しく、既存チャネルだけでは優秀層の発掘に頭打ち感があるという課題を抱えていました。そこで同社は、SNSを活用した「インテントリクルーティング」を導入。DMに特定資料のリンクを組み込み、候補者の閲覧・反応データを取得することで関心度を可視化し、見込みの高い層を先に特定できる運用へと転換しました。結果として、ステータス管理の手間が軽減され、現場は本来業務に集中しながら高確度の母集団形成を実現。とりわけSNSでのDM返信率は従来比2倍の15%まで改善し、今すぐの採用だけでなく将来に向けた候補者とのつながりも着実に蓄積されるようになりました。採用チャネルの限界や母集団の細さに課題を感じている企業様は、この取り組みの具体的な流れと成果指標をぜひ事例集でご確認ください。

成功に導くためのポイント

上記の事例や多数の企業の取り組みから見えてくる、ソーシャルリクルーティング成功のための5つのポイントを以下にまとめます。

- ポイント1:求める人材層が利用しているSNSを選定する。プラットフォームごとにユーザーの年齢層や目的は異なるため、まず自社が採用したい人材のペルソナを明確にし、その層にリーチしやすいSNSに注力します。

例えば若手エンジニア採用ならTwitterやInstagram、グローバル人材ならLinkedIn、といった具合に年代・属性とSNSのマッチングを検討しましょう。

- ポイント2

候補者のニーズに応える情報発信を心がける。求職者が知りたい情報(例:仕事内容のリアル、社員の声、社風が分かる投稿)にフォーカスし、「もっと詳しく知りたい」と思わせるコンテンツ作りを意識します。

ターゲット人材の価値観や転職時に重視するポイントを推測し、その点について発信すると良いでしょう。また投稿内容のトーンやスタンスを統一し、一貫性のあるメッセージを伝えることも大切です。投稿ごとに雰囲気がバラバラだと世界観が定まらず、せっかく興味を持った人も離れてしまう恐れがあるため注意しましょう。

- ポイント3

SNS上の反応に素早く対応する。投稿への「いいね」やコメント、フォローなど候補者からのアクションをこまめにチェックし、可能な限り早くリアクションすることでコミュニケーションのきっかけを逃さないようにします。

SNSは気軽に交流できる場であり、たとえ直接メッセージが来なくても小さな反応から接点が生まれることがあります。例えばフォローされたらフォローバックする、コメントには迅速に返信する、反響の大きかった投稿に関連情報を追加発信する等、機を逃さず双方向のやり取りにつなげる姿勢が重要です。

- ポイント4

他の採用手法も併用する。SNSだけで採用活動を完結させようとせず、従来の求人サイト・求人広告・人材紹介会社など他チャネルとの併用が基本です。というのも、前述のとおりSNS採用は成果が出るまで時間がかかる上、使い方次第では全く採用に結びつかない可能性もあります。

したがってSNSはあくまで母集団形成や興味喚起の場と位置づけ、興味を持った候補者には並行して求人情報の案内や選考ルートへの誘導を行うなど、SNS発信と従来手法を組み合わせた設計が望ましいです。ソーシャルリクルーティングを始めても既存の採用チャネルをすぐに止めてしまうのは避けましょう。

- ポイント5

効果測定と改善(PDCA)を回す。SNS採用の効果を最大化するには、データに基づく検証と改善が欠かせません。具体的には、「どのSNSからの流入が採用につながっているか」「応募や問い合わせにつながった投稿はどれか」などを分析し、今後の施策に反映します。

多くのSNSにはインサイト(分析)機能が備わっており、投稿の表示回数・エンゲージメントや閲覧者の属性を把握できます。例えばInstagramのプロアカウントでは「いいね」数やリーチ数だけでなく、閲覧者の年齢層や性別も確認可能です。こうしたツールも活用しながら、定期的にPDCAを回して運用を改善することで、より高い採用効果が期待できるでしょう。

ソーシャルリクルーティング導入時のステップと注意点

最後に、ソーシャルリクルーティングを実際に導入する際の基本ステップと、押さえておくべき注意点をまとめます。計画的に進めて効果を出すために、以下の手順で準備を進めましょう。

導入の基本ステップ

- 採用目標を設定する: まずはソーシャルリクルーティングで達成したい目標を明確にします。何名をどのくらいの期間で採用したいのか、予算はどれくらいか、といった採用KPIを具体化しましょう。目標を定めれば、逆算して「フォロワー○人獲得」「応募○件」などSNS上で目指す数値目標も見えてきます。これが施策立案や後述の効果測定の基準となります。

- 求める人材像を明確化する: 次に、SNSでアプローチしたい人材のペルソナを設定します。職種・スキル・経験年数・年齢層・興味関心など、自社にフィットする人材像を具体的に描きましょう。例えば「〇〇の経験を持つ20代前半のエンジニア」「地方在住の第二新卒マーケター」などです。このペルソナ設定が後続の媒体選定やコンテンツ内容を決める指針となります。

- 適切なSNSプラットフォームを選定する: ターゲット人材像に基づき、運用するSNSを絞り込みます。各SNSのユーザー属性や特徴は先述の通りです。求める人材の年齢層・業界志向にマッチした媒体を選びましょう。複数プラットフォームを使う場合も、優先順位を決めて主力となる媒体にリソースを集中させることをおすすめします。闇雲に全てのSNSに手を広げるより、効果検証しながら段階的に拡大する方が得策です。

- 運用ルール・体制を定める: 実際にSNSを運用し始める前に、社内の運用ルールと体制を整備します。具体的には、投稿の頻度(例:週○回)、投稿内容の承認フロー、禁止事項(公開してはいけない情報や表現)などを決め、関係者に共有します。特に炎上リスクを避けるため、複数人で内容をチェックする仕組みを用意し、問題発生時の対処方法も決めておくと安心です。また、担当者が一人に偏らずバックアップを用意するなど、継続しやすい体制づくりも大切です。

- SNSアカウントを開設・運用開始する: 準備が整ったらいよいよ公式アカウントを開設し、情報発信をスタートします。投稿内容は候補者が企業選びの参考にできるものにしましょう。

例えば「社員の働く姿(オフィス紹介や仕事風景)」「社員インタビューによる本音」「社内イベントの様子」「募集ポジションの業務紹介」「会社のビジョンやカルチャー紹介」などです。

テキストだけでなく写真や動画もうまく取り入れ、自社の魅力が伝わるコンテンツを定期的に投稿してください。開始直後はフォロワー獲得のために社員の協力を仰ぎ、社員のSNSでシェアしてもらうなどして露出を高める工夫も有効です。

- 候補者からの反応に対応し、選考につなげる: 運用を続ける中で、投稿に対する「いいね」やコメント、DMでの問い合わせなど少しずつ候補者からの反応が生まれてきます。そうしたコンタクトには迅速かつ丁寧に対応し、選考や採用プロセスへつなげましょう。

質問にはすぐ回答する、興味を示した候補者にはオンライン会社説明会の案内を送る、希望者には応募手続きへの案内を行うなど、スムーズに次のステップへ誘導します。

また、特に関心の高い人材には個別に接触しカジュアル面談を提案するなど、柔軟なアプローチも検討します。SNS上のやり取りからすぐ応募に直結しなくても、関係構築を続けることでいずれ応募してもらえるケースもあるため、焦らず育てる視点が重要です。

- 効果測定と改善を行う: 一定期間運用したら、SNS採用の効果を振り返りましょう。フォロワー数・投稿のエンゲージメント率・問い合わせ件数・実際の応募者数などKPIの達成度を測定し、成果が上がっている点・不足している点を分析します。うまくいっているSNSがあればさらに注力し、成果の薄い取り組みは改善策を講じます。

例えば「Instagram経由の応募が多いなら動画コンテンツを強化する」「Twitterでフォロワーが伸び悩むなら投稿頻度や内容を見直す」などです。各SNSの分析機能も活用しつつ、PDCAサイクルを回して施策をブラッシュアップしてください。なお、SNS採用は効果が出るまで時間がかかる手法でもありますので、短期間で成果が出なくともすぐ諦めず、一定期間は継続してデータを蓄積する忍耐も重要です。

導入時に留意すべきポイント

上記ステップに関連して、ソーシャルリクルーティング導入時には以下の点にも注意しましょう。

- 社内合意と教育: 公式SNSの運用方針について経営陣や関係部門の理解を得ておくことが大切です。また、社員のSNS発信を促す場合はガイドラインを提示し、社員に炎上リスクや機密保持について教育することで安心して協力を仰げます。

- 候補者データの管理: SNS経由で接点を持った候補者の情報(プロフィールや会話内容)は適切に記録・管理し、選考にスムーズに活かせるようにします。ただし個人情報の扱いには十分配慮し、プライバシーポリシーを遵守することが求められます。

- 成果の過度な追求に注意: フォロワー数や「いいね」数といった表面的な数字に囚われすぎないよう注意しましょう。数値目標は大切ですが、数字を伸ばすあまり過激な投稿をして炎上しては本末転倒です。あくまで採用成果につながる質を重視し、健全な運用を心掛けることが重要です。

以上のようなポイントを踏まえて準備・運用すれば、ソーシャルリクルーティング導入もスムーズに進むでしょう。

今後の展望とソーシャルリクルーティングの進化

ソーシャルリクルーティングは今後さらに進化・拡大していくと予想されます。採用市場におけるSNSの役割は、単なる情報発信の場から候補者とのエンゲージメント(関係構築)を深める場へとシフトしつつあります。2025年に向け注目される動向として、以下のポイントが挙げられます。

動画コンテンツのさらなる重要性

TikTokやYouTube、Instagramリールなどの普及により、短尺動画で企業の魅力を伝える手法が一層主流になるでしょう。文章より視覚的インパクトの強い動画は、特にデジタルネイティブ世代への訴求力が高く、採用PRでも欠かせないコンテンツとなりそうです。

AI技術を活用したターゲティングの高度化

生成AIやビッグデータ解析の進歩に伴い、SNS上でより精緻にターゲット人材にリーチする技術が発達するとみられます。例えば、AIを用いて候補者のSNS投稿内容や経歴から適性をスクリーニングし、ピンポイントでスカウトする、といったことも現実味を帯びてきています。また、チャットボットによる応募者対応の自動化など、SNS運用そのものの効率化も期待されます。

オンライン採用イベントとの連携強化

コロナ禍を経て浸透したWeb説明会やオンライン面接とSNSを組み合わせ、イベント告知から当日のライブ配信、フォローアップまで一貫してSNS上で展開する動きが進むでしょう。例えばSNSでライブ配信する会社説明会に候補者を誘導し、その場で双方向コミュニケーションを図るといった形で、地理的制約なく優秀層との接点を作れるようになります。

社員発信(社員アンバサダー)の活性化

企業公式発信だけでなく、社員自らが自社の魅力を発信する動きが今後さらに重要になると考えられます。社員のリアルな声は信頼性が高く共感を呼びやすいため、社員にとっても「自社のファンづくり」に参加してもらうことで採用力強化につなげる企業が増えるでしょう。ただし社員の自主的な発信を促すには企業文化の整備や働きがい向上も不可欠であり、従業員エンゲージメント施策との一体化が求められます。

このようにソーシャルリクルーティングは技術の進歩や社会の変化に伴い発展を遂げていく見込みです。一方で、各プラットフォームの特性理解や継続的なコンテンツ制作リソースの確保、さらにSNS利用における個人情報保護への配慮など、引き続き解決すべき課題も存在します。企業は最新トレンドを押さえつつ、自社に合った形でSNS活用戦略をアップデートしていく必要があります。

ソーシャルリクルーティングは企業の知名度向上や採用コスト削減など多くのメリットをもたらしうる手法です。適切な手順と工夫をもって活用すれば、従来届かなかった層の優秀な人材にアプローチでき、採用活動を円滑かつ戦略的に進められるでしょう。人事・採用担当者の方は本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ自社の採用戦略にSNSを取り入れることを検討してみてください。

SNS採用の成果を高める「Recruit Marker」とは

即戦力人材の確保や専門性の高いポジションの採用では、従来の求人媒体や人材紹介サービスだけでは母集団形成が難しいケースが少なくありません。

そうした中で注目されているのが、LinkedInやWantedlyといったビジネスSNSを活用した「ダイレクトリクルーティング」です。これらのプラットフォームでは、求職者が自身の職務経歴やスキルセットを詳細に登録しており、企業側はその情報をもとに、自社の条件にマッチする人材へ直接アプローチすることが可能です。

いわば、SNSを通じたスマートな“ヘッドハンティング”手法であり、特にITエンジニアやマーケター、マネジメント経験者など、専門人材の採用において高い成果を上げています。

こうした新しい採用アプローチをより効果的に実行するためには、プラットフォームの特性を理解するだけでなく、スカウト配信の精度やタイミング、パーソナライズされた文面の設計など、実践的なノウハウが不可欠です。企業が求める人物像に“刺さる”アプローチで採用成果を最大化するためには、最適なツールと運用設計が求められます。