この記事は約 14 分で読めます。

- 人材紹介の手数料相場はいくら?

- 一般的な相場は理論年収の30〜35%

- 業界・職種による手数料の違い

- 未経験者採用の場合は固定額50万円前後

- 人材紹介手数料の計算方法をわかりやすく解説

- 理論年収とは何か?実年収との違い

- 理論年収の具体的な計算式

- 手数料計算の実例とシミュレーション

- 人材紹介の手数料が高い理由とメリット

- 完全成功報酬制だから初期費用ゼロ

- 採用業務の工数削減効果

- 他の採用手法との費用比較

- 人材紹介手数料の返金制度と保証内容

- 早期退職時の返還金規定

- 返金される期間と割合の目安

- 返金制度を利用する際の注意点

- 人材紹介会社を選ぶ時の手数料以外のポイント

- サービス内容と担当者の質

- 業界専門性と実績の確認

- 契約条件と支払いタイミング

- まとめ:人材紹介の手数料相場

企業の採用活動において、人材紹介サービスは即戦力人材の確保に欠かせない手法となっています。しかし、多くの採用担当者が「手数料が高い」「相場がわからない」といった悩みを抱えているのも事実です。

本記事では、人材紹介の手数料相場から計算方法、返金制度まで、採用担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。適切な人材紹介会社の選び方についても詳しく説明するので、コストパフォーマンスの高い採用活動の実現にお役立てください。

人材紹介の手数料相場はいくら?

人材紹介サービスを利用する際、最も気になるのが手数料の相場です。手数料体系は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解することで、適正な価格かどうかを判断できるようになります。

ここでは、一般的な相場から業界別の違い、未経験者採用時の特殊なケースまで、具体的な数字を交えて詳しく解説します。

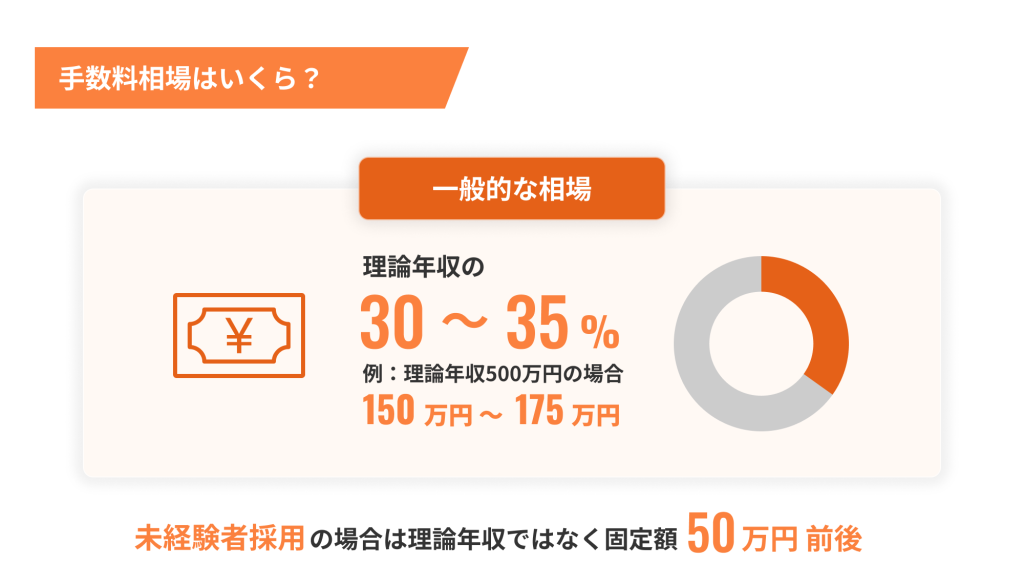

一般的な相場は理論年収の30〜35%

人材紹介サービスの手数料は、採用が決定した候補者の理論年収に対する割合で設定されることが一般的です。現在の市場相場は理論年収の30〜35%が標準的な範囲とされています。例えば、理論年収500万円の人材を採用した場合、手数料は150万円〜175万円となります。

この割合は人材紹介会社の規模や専門性によって変動します。大手総合型の人材紹介会社では30〜33%程度、専門特化型や外資系の会社では35〜40%に設定されることもあります。一方で、新興の人材紹介会社では競争力を高めるため25〜30%の低い手数料率を提示する場合もあります。

業界・職種による手数料の違い

手数料率は採用する職種や業界によっても大きく異なります。IT・デジタル系の専門職では、人材の希少性が高いため35〜40%の高い手数料率が設定されることが多くなっています。特にAIエンジニアやデータサイエンティストなどの最先端技術者の場合、40%を超えるケースも珍しくありません。

一方、営業職や事務職などの汎用性の高い職種では、30〜33%程度の標準的な料率が適用されます。医療・介護業界では人材不足が深刻なため、看護師や介護士の紹介では35〜38%の高めの設定が一般的です。金融業界では規制が厳しく専門性も高いため、33〜37%の料率が主流となっています。製造業の技術職では、業界の特殊性を考慮して32〜35%程度に設定されることが多いです。

未経験者採用の場合は固定額50万円前後

未経験者や新卒に近い人材を採用する場合、理論年収ベースの計算では手数料が低くなりすぎるため、多くの人材紹介会社では固定額での料金体系を採用しています。この固定額は一般的に45万円〜60万円程度に設定されており、50万円前後が最も多い価格帯となっています。

第二新卒や業界未経験者の採用では、理論年収が300万円〜400万円程度になることが多く、通常の料率30%を適用すると90万円〜120万円となりますが、固定額制により企業の負担を軽減しています。

ただし、未経験者向けの固定額制を採用している人材紹介会社は限られており、事前に確認が必要です。研修制度が充実している企業や成長性の高いスタートアップ企業では、この固定額制を積極的に活用して若手人材の確保を図っています。

人材紹介手数料の計算方法をわかりやすく解説

人材紹介の手数料計算は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解すれば誰でも正確に算出できます。特に重要なのが「理論年収」の概念です。

実際の年収と異なる理論年収がどのように計算され、最終的な手数料にどう影響するのか、具体例を交えながら詳しく説明します。

理論年収とは何か?実年収との違い

理論年収とは、採用予定者が1年間フルタイムで勤務した場合に支給される想定年収のことです。月給に12ヶ月分を乗じた基本給に、賞与やインセンティブなどの変動給を加えた金額として計算されます。実年収との最大の違いは、入社時期に関係なく年間ベースで計算する点です。

例えば、10月に入社した場合でも、4月から翌年3月までの1年間働いた場合の想定年収で計算します。また、試用期間中の減額や昇格による昇給予定なども考慮されません。基本給30万円、賞与年2回(各2ヶ月分)の条件であれば、理論年収は480万円(30万円×12ヶ月+30万円×4ヶ月)となります。

実年収には残業代や各種手当が含まれる場合がありますが、理論年収では基本給と確定している賞与のみが対象となることが一般的です。この違いを理解しておくことで、手数料の見積もりと実際の請求額に差が生じることを避けられます。

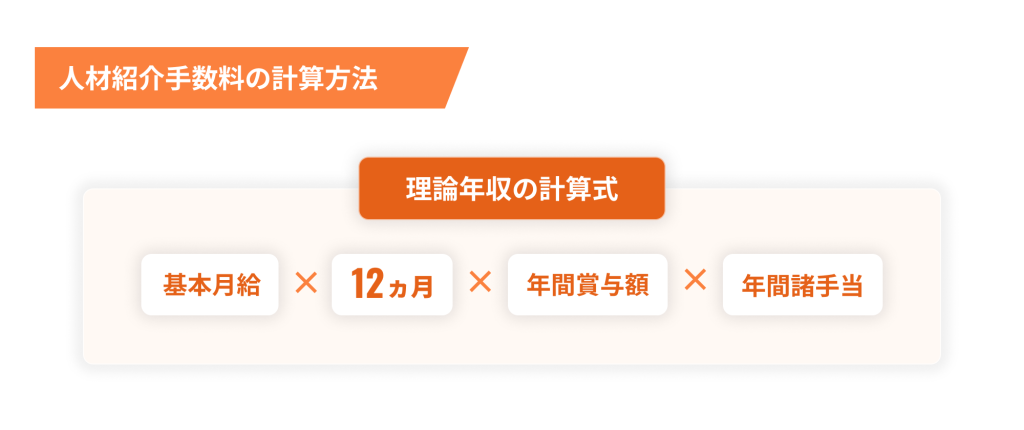

理論年収の具体的な計算式

「基本月給×12ヶ月+年間賞与額+年間諸手当」が基本的な利用年収の計算方法となります。基本月給には、職務手当や役職手当など確実に支給される固定手当も含まれます。年間賞与額は、確定している賞与の年間支給額を使用し、業績連動部分は含めないのが一般的です。

具体例として、基本月給35万円、職務手当5万円、年間賞与120万円(夏冬各60万円)の場合を見てみましょう。計算式は「(35万円+5万円)×12ヶ月+120万円=600万円」となり、理論年収は600万円です。この場合、手数料率32%であれば、手数料は192万円となります。

変動要素が多い場合は、人材紹介会社と企業の間で事前に計算方法を合意しておくことが重要です。特に営業職のインセンティブや外資系企業のストックオプションなど、変動性の高い報酬要素がある場合は、明確な取り決めが必要になります。

手数料計算の実例とシミュレーション

実際の手数料計算例を複数のパターンで見てみましょう。まず、一般的な事務職の場合:基本月給28万円、年間賞与84万円(3ヶ月分)、手数料率30%のケースでは、理論年収は420万円(28万円×12+84万円)、手数料は126万円となります。

次に、IT系専門職の場合:基本月給45万円、年間賞与180万円(4ヶ月分)、手数料率35%では、理論年収は720万円(45万円×12+180万円)、手数料は252万円となります。管理職クラスでは、基本月給60万円、年間賞与300万円(5ヶ月分)、手数料率33%の場合、理論年収は1,020万円(60万円×12+300万円)、手数料は336万6千円となります。

これらの計算例からわかるように、理論年収が高くなるほど手数料も大きく増加します。そのため、採用予算を検討する際は、想定する人材のレベルと理論年収を慎重に設定することが重要です。複数の人材紹介会社から見積もりを取る際も、理論年収の計算方法が統一されているかを確認しましょう。

人材紹介の手数料が高い理由とメリット

人材紹介サービスの手数料は決して安くありませんが、その背景には明確な理由とメリットがあります。

完全成功報酬制による企業側のリスク軽減から、採用業務の大幅な工数削減まで、費用対効果を正しく評価するための情報を詳しく解説します。

完全成功報酬制だから初期費用ゼロ

人材紹介サービスの最大の特徴は、完全成功報酬制を採用していることです。これは、採用が決定するまで一切の費用が発生しないシステムを意味します。求人広告であれば掲載時点で費用が発生し、採用に至らなくても支払いが必要ですが、人材紹介では成果が出てから初めて料金が発生します。

この仕組みにより、企業は採用活動のリスクを大幅に軽減できます。例えば、採用予定が3名だったとしても、実際に1名しか採用できなかった場合は1名分の手数料のみの支払いとなります。人材紹介会社側は、候補者の選定から面接調整、条件交渉まで多くの工数をかけますが、採用に至らなければ一切の収入を得られません。

このリスクを人材紹介会社が負担することで、企業は安心して質の高い採用活動を行えます。特に採用が困難なポジションや、確実性を重視したい重要なポジションでは、この完全成功報酬制のメリットは非常に大きいといえるでしょう。

採用業務の工数削減効果

人材紹介サービスを利用することで、企業の採用担当者は大幅な工数削減を実現できます。通常の採用活動では、求人作成、応募者対応、書類選考、面接調整、条件交渉など多岐にわたる業務が発生しますが、人材紹介を利用すれば、これらの多くを外部に委託することが可能です。

具体的には、求人サイトへの掲載や管理、数百通に及ぶ応募書類の初期選考、不採用者への連絡、面接日程の調整など、時間のかかる定型業務をすべて人材紹介会社が代行してくれます。採用担当者は、厳選された候補者との面接に集中でき、より質の高い採用活動の実現へとつながります。

時間単価で計算すると、採用担当者の人件費削減効果は非常に大きなものとなります。例えば、1つのポジションの採用に通常100時間かかるとして、人材紹介により20時間に短縮できれば、時間単価3,000円の担当者の場合24万円の人件費削減を実現できます。これに加えて、求人広告費や採用管理システムの利用料なども不要となるため、総合的なコスト削減効果は更に大きくなります。

他の採用手法との費用比較

人材紹介の手数料を他の採用手法と比較すると、その妥当性がより明確になります。求人サイトの場合、掲載料20万円〜50万円に加え、採用担当者の人件費が発生します。仮に理論年収500万円の人材を採用する場合、人材紹介の手数料は150万円〜175万円となりますが、求人サイトでも総コストは80万円〜120万円程度になることが多いです。

ヘッドハンティング会社を利用する場合は、人材紹介よりもさらに高額で、理論年収の40〜50%が相場となります。同じ500万円の人材なら、200万円〜250万円の費用が発生します。一方、派遣社員を正社員として受け入れる紹介予定派遣では、年収の20〜30%程度の手数料が一般的ですが、派遣期間中の費用も含めると総額では人材紹介と同程度になります。

最も重要なのは、採用の成功率と質の違いです。求人サイトでは応募は多いものの質にばらつきがあり、選考に多くの時間を要します。人材紹介では事前にスクリーニングされた質の高い候補者のみが紹介されるため、採用成功率が高く、結果的にコストパフォーマンスに優れることが多いのです。

このように、人材紹介の手数料は一見高額に見えるものの、質の高い人材に効率的にリーチできる点や採用成功率の高さを考慮すれば、他の手法と比較しても十分に妥当性のある投資といえます。特に、採用にかける時間・手間・リスクを最小化できる点は、多忙な採用担当者にとって大きなメリットです。

さらに一歩進んだ採用アプローチとして注目されているのが Recruit Marker です。従来の人材紹介ではアプローチが難しかった“潜在的な求職者”に対して、インテント(その人が実現したいキャリア)に寄り添ったパーソナライズメッセージを送ることで、心を動かし、隠れた優秀層の掘り起こしを可能にします。

また、企業DB510万件・人物DB570万件という圧倒的なデータベースに基づいたアプローチにより、採用の質とスピードの両立が図れます。単にコストだけでなく、採用の「成果」を重視する企業にとって、Recruit Markerは非常に有効な選択肢となるでしょう。

人材紹介手数料の返金制度と保証内容

人材紹介サービスでは、採用した人材が早期退職した場合の返金制度が一般的に設けられています。

この制度は企業にとって重要なリスクヘッジとなりますが、適用条件や返金割合は会社によって大きく異なります。ここでは、返金制度の仕組みと活用時の注意点を説明します。

早期退職時の返還金規定

人材紹介会社の多くは、採用した人材が一定期間内に退職した場合の返金制度を設けています。最も一般的なのは「3ヶ月以内の退職で手数料の50%返金」という規定です。この期間と返金割合は人材紹介会社によって異なり、1ヶ月以内100%、3ヶ月以内50%、6ヶ月以内25%といった段階的な設定が主流となっています。

返金の対象となる退職理由にも制限があります。自己都合退職はもちろん対象ですが、解雇や懲戒免職の場合も返金対象となることが一般的です。一方、企業側の都合による退職(事業縮小、部署統廃合など)の場合は、返金対象外とする会社も多く存在します。

返金制度を利用する際は、退職の事実を人材紹介会社に速やかに通知する必要があります。多くの場合、退職から30日以内の通知が求められ、この期限を過ぎると返金を受けられなくなる可能性があります。また、返金は現金ではなく、次回利用時の割引として提供される場合もあるため、事前に確認が重要です。

返金される期間と割合の目安

返金制度の具体的な期間と割合は、人材紹介会社の規模や方針によって大きく異なります。大手総合型の人材紹介会社では、比較的手厚い返金制度を設けている傾向があります。例えば、1ヶ月以内の退職で80%、3ヶ月以内で50%、6ヶ月以内で20%といった設定が一般的です。

専門特化型の人材紹介会社では、より長期間の保証を提供することがあり、IT系専門の会社では、12ヶ月以内の退職でも一定割合の返金を行うケースも見られます。ただし、専門性が高い分、返金の条件は厳格に設定されていることが多く、企業側の受け入れ体制に問題があった場合は返金対象外となることもあるようです。

外資系や新興の人材紹介会社では、競争力を高めるために手厚い返金制度を設けている場合があります。中には1年間の完全保証を謳う会社もありますが、その分、候補者の選定基準が厳しく、紹介数が限られる傾向があります。返金制度の充実度と紹介の量・質のバランスを考慮して選択することが重要です。

返金制度を利用する際の注意点

返金制度を利用する際は、退職理由の詳細な報告が求められることが多く、単に「退職した」という連絡だけでは不十分です。退職届のコピーや退職理由を記載した書面の提出を求められる場合もあります。

返金の対象となる退職と対象外となる退職の区別も重要です。例えば、病気による長期療養が必要になった場合や、家族の介護が必要になった場合など、やむを得ない事情による退職は返金対象外とする会社もあります。逆に、企業側の職場環境や労働条件に問題があった場合の退職は、返金対象となることが一般的です。

返金の実施時期についても事前に確認が必要です。退職の通知から返金まで1〜3ヶ月程度かかることが一般的で、即座に返金されるわけではありません。また、返金方法も銀行振込、次回利用時の割引、クレジットなど会社によって異なります。キャッシュフローの観点から、返金方法と時期を事前に把握しておくことが重要です。

人材紹介会社を選ぶ時の手数料以外のポイント

人材紹介会社を選ぶ際、手数料の安さだけで判断するのは危険です。サービスの質、専門性、サポート体制など、総合的な価値を評価することが成功の鍵となります。

ここでは、手数料以外で重視すべき選定ポイントを具体的に解説します。

サービス内容と担当者の質

人材紹介会社のサービス内容は会社によって大きく異なります。基本的な候補者紹介だけでなく、面接官トレーニング、採用戦略の策定、競合他社の採用動向分析など、付加価値の高いサービスを提供する会社もあります。これらのサービスが手数料に含まれているかどうかを確認し、コストパフォーマンスを評価することが重要です。

担当者の質は採用成功に直結する最も重要な要素の一つです。優秀な担当者は、企業の事業内容や求める人材像を深く理解し、適切な候補者を効率的に紹介します。また、候補者との面談スキルが高く、企業の魅力を適切に伝えることで、優秀な人材の興味を引くことができます。

人材紹介会社を選ぶ際は、担当者の経験年数、専門分野、過去の実績などを事前に確認しましょう。可能であれば、実際に担当予定者との面談を行い、コミュニケーション能力や提案力を評価することをおすすめします。

担当者との相性も重要で、長期的な採用パートナーとしての関係を築けるかどうかを見極めることが大切です。

業界専門性と実績の確認

業界特化型の人材紹介会社は、その業界特有の知識とネットワークを持っているため、一般的な総合型よりも質の高いマッチングが期待できます。例えば、IT業界であれば技術スタックの理解、医療業界であれば資格要件の把握、製造業であれば安全管理の重要性など、業界固有の知識が必要です。

過去の実績を確認する際は、単純な紹介件数だけでなく、類似企業や同業界での成功事例を重視しましょう。特に、企業規模や事業フェーズが近い会社での実績があるかどうかは重要な判断材料となります。スタートアップ企業の場合は、急成長企業での採用実績がある会社を選ぶことが重要です。

また、人材紹介会社が持つ候補者データベースの質と量も確認すべきポイントです。登録者数だけでなく、アクティブな求職者の割合、専門性の高い人材の比率、年収レンジの分布なども重要な指標となります。これらの情報を開示している会社は、透明性が高く信頼できる傾向があります。

契約条件と支払いタイミング

契約条件の詳細確認は、後々のトラブルを避けるために欠かせません。手数料率だけでなく、理論年収の計算方法、支払いタイミング、返金制度の詳細、契約期間、解約条件などを明確に把握しておきましょう。特に、複数のポジションを同時に依頼する場合は、ボリュームディスカウントの有無も確認が重要です。

支払いタイミングは会社によって異なり、入社日基準、試用期間終了後、入社から30日後など様々な設定があります。キャッシュフローの観点から、自社の予算管理に適したタイミングを選択することが重要です。また、分割払いに対応している会社もあるため、一括払いが困難な場合は相談してみましょう。

契約期間の設定も重要なポイントです。短期契約では柔軟性がありますが、人材紹介会社側も短期的な関係と判断し、優先度を下げる可能性があります。一方、長期契約では優遇条件を受けられる場合がありますが、サービスに不満があった場合の解約が困難になります。自社の採用計画と照らし合わせて適切な契約期間を設定しましょう。

まとめ:人材紹介の手数料相場

人材紹介サービスの手数料相場は理論年収の30〜35%が標準的であり、業界や職種によって25〜40%の幅で変動します。IT系などの専門職では高めの設定となり、一般職では標準的な料率が適用される傾向があります。未経験者採用では固定額制(50万円前後)を採用する会社も多く、企業の採用戦略に応じて最適な料金体系を選択することが大切です。

手数料計算の基準となる理論年収は、基本給に確定賞与を加えた年間想定支給額で算出されます。実際の年収とは異なる概念であるため、事前に計算方法を人材紹介会社と合意しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。また、早期退職時の返金制度も多くの会社で設けられており、3ヶ月以内の退職で50%程度の返金が一般的な水準となっています。

人材紹介会社を選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、サービス内容、担当者の質、業界専門性、契約条件などを総合的に評価することが成功の鍵です。完全成功報酬制により初期投資リスクがないという特徴を活かし、複数の人材紹介会社と比較検討することで、自社に最適なパートナーを見つけることができるでしょう。適切な人材紹介会社との連携により、効率的で質の高い採用活動を実現し、企業の成長に貢献する優秀な人材の確保を目指しましょう。