この記事は約 15 分で読めます。

- 採用戦略とは何か

- 採用戦略の基本的な考え方

- 従来の採用活動との違い

- 採用戦略が注目される背景

- 採用戦略を立てるメリット

- 採用コストの削減効果

- 人材のミスマッチ防止

- 採用活動の効率化

- 長期的な組織力向上

- 採用戦略の立て方5ステップ

- ステップ1:現状分析と課題の整理

- ステップ2:採用ターゲットの明確化

- ステップ3:採用手法の選定

- ステップ4:スケジュールと予算の設定

- ステップ5:効果測定と改善

- 採用戦略で使える実践的なフレームワーク

- 3C分析による採用環境の把握

- ペルソナ設定による理想人材の明確化

- カスタマージャーニーマップの活用

- KPI設定による成果管理

- 採用戦略の成功事例から学ぶポイント

- ペッツオーライ株式会社|採用専任不在でもハイクラス層へ効果的にアプローチ

- 株式会社M&Aクラウド|母集団形成が難しい中で返信率15%を達成

- 株式会社つぶだてる|登録前の候補者にも先手を打ち、面談率60%以上に

- 成功企業に共通する3つの特徴

- Recruit Markerのサービス紹介

- まとめ:採用戦略で理想の人材獲得を実現

労働市場の変化により、従来の「待ちの採用」では優秀な人材を獲得することが困難になっています。

特に中小企業やスタートアップ企業にとって、限られた採用予算で大手企業と競合しながら必要な人材を確保することは大きな課題です。また、採用した人材の早期離職やスキルミスマッチによる生産性低下も深刻な問題となっています。

このような状況下で注目されているのが「採用戦略」です。単なる求人募集ではなく、ターゲット人材の明確化、最適な採用手法の選択、継続的な改善を通じて、質の高い採用を実現します。

本記事では、採用戦略の基礎知識から具体的な立て方、実践で使えるフレームワーク、成功企業の事例まで、新規採用を成功させるために必要な情報を解説します。採用担当者だけでなく、経営者や現場マネージャーにとっても参考になる実践的な内容を知ることができるでしょう。

採用戦略とは何か

採用戦略とは、企業が求める人材を効率的かつ効果的に獲得するための計画的なアプローチです。単なる求人募集ではなく、企業の経営戦略と連動した長期的な視点で人材獲得を考える手法として注目されています。

ここでは、採用戦略の基本的な考え方や従来の採用活動との違いについて解説します。

採用戦略の基本的な考え方

採用戦略の基本は、「誰を、いつ、どのように採用するか」を明確にすることです。企業のビジョンや事業計画に基づいて、必要な人材像を具体化し、その人材にリーチする最適な方法を選択します。従来の「応募者を待つ」スタイルから、「積極的に候補者にアプローチする」スタイルへの転換が重要なポイントです。

戦略的な採用では、求職者の視点に立ち、彼らが何を求めているかを理解することから始まります。給与や福利厚生だけでなく、働く意味や成長機会、企業文化への共感など、多面的な価値提供を考える必要があります。

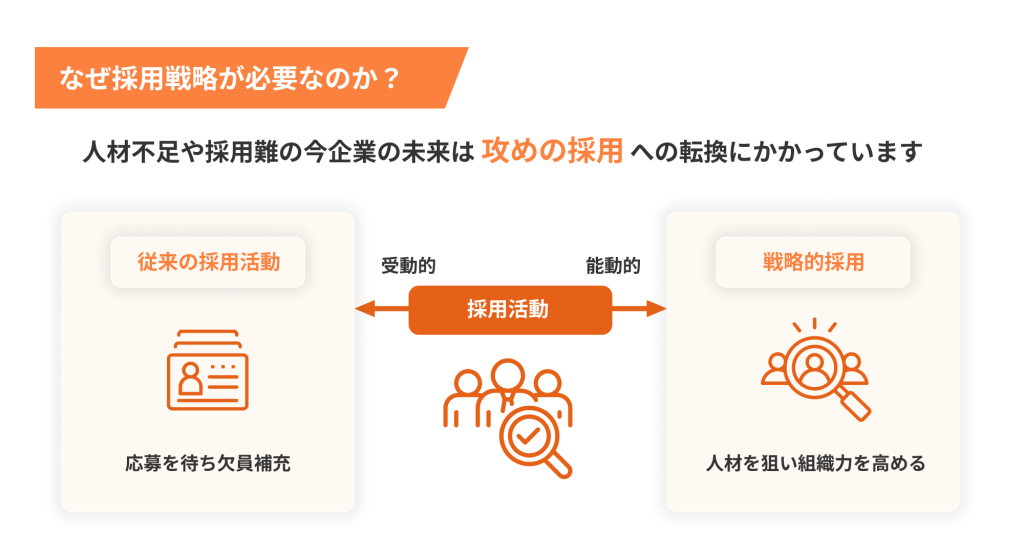

従来の採用活動との違い

従来の採用活動は、求人サイトに募集要項を掲載し、応募者の中から選考するという受動的なアプローチが主流でした。一方、採用戦略では能動的に理想の人材にアプローチし、企業の魅力を効果的に伝えることを重視します。

具体的な違いとして、従来の採用では「とりあえず人を集める」ことが目的でしたが、戦略的採用では「特定の人材を狙い撃ちする」ことを目指します。また、採用活動を一時的なイベントではなく、継続的なブランディング活動として捉える点も大きな特徴です。

さらに、従来の採用では人事部門が主導していましたが、戦略的採用では経営陣や現場マネージャーも積極的に関与し、組織全体で取り組む体制を構築します。

採用戦略が注目される背景

採用戦略が注目される背景には、労働市場の変化があります。少子高齢化による労働力不足に加え、転職が一般的となり、働き方も多様化するなど、採用を取り巻く環境は大きく様変わりしました。

特に、優秀な人材ほど複数の選択肢を持つ「売り手市場」の状況においては、企業が「選ぶ側」ではなく「選ばれる側」であるという意識が大切です。加えて、SNSやクチコミサイトの普及により企業内部の情報が可視化され、求職者が慎重に企業を見極める傾向も強まっています。

また、採用コストの高騰や早期離職の問題も、戦略的な採用の必要性を一層高めています。一人あたりの採用にかかるコストが増す中、ミスマッチによる早期離職は企業にとって大きな打撃となるため、質を重視した採用活動が求められるのです。

このように、現代の採用環境では「待つ採用」から「攻める採用」への転換が求められています。求職者の価値観や行動が多様化し、企業に対する期待も高まる中で、従来の手法だけでは優秀な人材を確保するのが難しくなっています。

その課題を解決する手段の一つが、Recruit Markerのようなデータドリブンかつパーソナライズされた採用支援ツールです。インテント(求職者の実現したいキャリア)に寄り添ったメッセージを通じて、従来では出会えなかった“隠れた優秀層”にアプローチ。企業データベース510万件、人物データベース570万件という豊富な情報を活用し、精度の高いマッチングと採用成功率の向上を実現します。

求職者の行動データと意向をもとに最適なタイミングと手法で接触することで、「選ばれる企業」としてのポジションを築くことができるのです。今後の採用戦略においては、テクノロジーを駆使しながら候補者の心に届くコミュニケーションを行うことが、採用競争を勝ち抜く鍵となるでしょう。

採用戦略を立てるメリット

採用戦略を立てることで、企業は多くのメリットを享受できます。

ここでは、コスト削減から組織力向上まで、戦略的なアプローチがもたらす具体的な効果を詳しく見ていきましょう。

採用コストの削減効果

採用戦略の最も分かりやすいメリットは、採用コストの削減です。戦略的なアプローチにより、無駄な求人広告費や選考コストを大幅に削減できます。

具体的には、ターゲットを明確にすることで、効果の低い求人媒体への投資を避け、最適なチャネルに集中投資できます。また、採用プロセスの効率化により、面接官の工数や選考期間の短縮も実現可能です。

また、質の高い候補者を集めることで、選考通過率が向上し、結果として一人当たりの採用コストが下がります。長期的には、定着率の向上により再採用コストも削減できるため、トータルコストの最適化が可能です。

人材のミスマッチ防止

採用戦略では、企業文化や職務内容と候補者の適性を事前に詳しく検証すれば、入社後のミスマッチを大幅に抑えられます。明確な採用基準と評価プロセスを整えることで、企業が求める人材像と実際の採用者とのズレも最小限に留めることができるでしょう。

また、ミスマッチの防止は、新入社員の早期離職を減らす上でも効果的です。早期離職が発生すると、採用や研修、引き継ぎなどのコストがかさみ、企業にとっては大きな痛手となりかねません。戦略的に人材を見極めて採用すれば、こうした無駄な損失を回避できるでしょう。

さらに、適性の高い人材を迎え入れれば、新入社員の成長もスムーズに進みます。戦力として現場で活躍するまでの時間が短くなり、結果的にチームや組織全体の生産性向上にもつながっていきます。

採用活動の効率化

採用戦略を導入することで、採用プロセス全体の効率が大きく向上します。あらかじめ計画を立てておけば、必要な人材数やスキル要件、採用時期が明確になり、無駄のないスケジューリングが実現します。

さらに、採用チーム内で役割や判断基準が共有されると、選考も円滑に進みやすくなります。面接における質問項目や評価基準をあらかじめ標準化しておくことで、評価のばらつきが抑えられる点もメリットです。

また、候補者とのコミュニケーションも効率よく行えるようになります。企業の魅力や業務内容を体系的に整理しておくと、説明会や面接での情報提供に一貫性が生まれ、候補者の理解も深まりやすくなります。その結果、選考期間の短縮にもつながるでしょう。

長期的な組織力向上

採用戦略の最も重要なメリットは、長期的な組織力の向上です。戦略的に採用された人材は、企業のビジョンや文化に共感し、高いエンゲージメントを持って働く傾向があります。

こうした人材は、単に与えられた業務をこなすだけでなく、組織の成長に積極的に貢献します。また、企業文化の担い手として、後から入社する社員にも良い影響を与え、組織全体のレベルアップを促進するでしょう。

さらに、戦略的採用により多様性のある人材を確保することで、イノベーション創出や問題解決能力の向上も期待できます。異なる背景や専門性を持つ人材の組み合わせにより、組織の創造性と競争力が高まるでしょう。

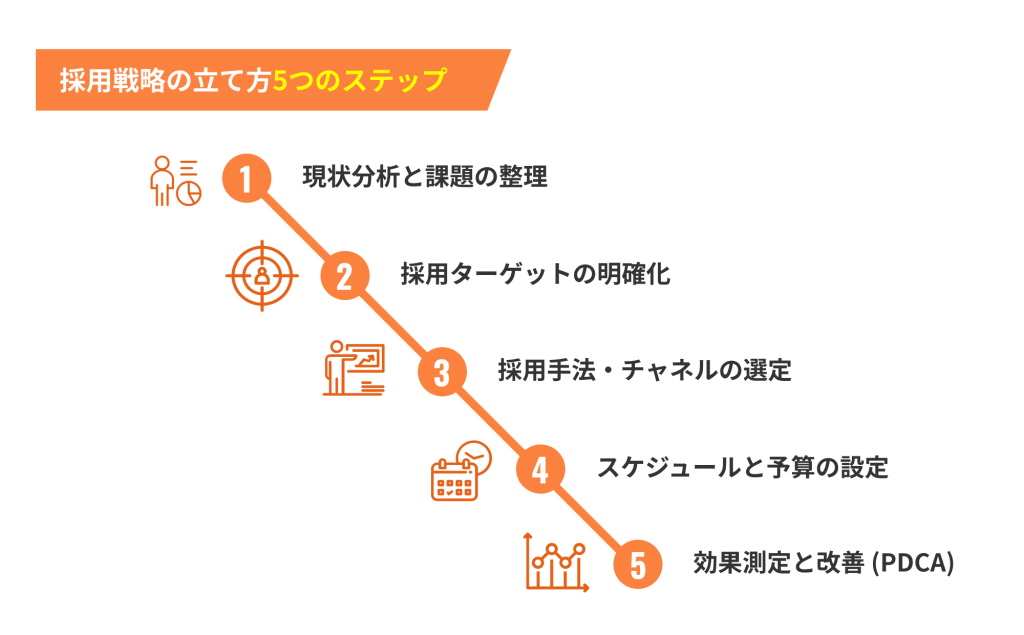

採用戦略の立て方5ステップ

効果的な採用戦略を構築するためには、体系的なアプローチが必要です。

ここでは、実践的な5つのステップに分けて、具体的な進め方を詳しく解説します。

ステップ1:現状分析と課題の整理

採用戦略の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。過去の採用実績、離職率、採用コスト、選考プロセスの課題など、データに基づいた現状分析を行います。

現状分析では、定量的なデータだけでなく、面接官や現場社員からのフィードバックも重要です。「どのような人材が活躍しているか」「なぜ早期離職が発生するのか」といった定性的な情報も収集しましょう。

また、競合他社の採用動向や労働市場の変化についても調査が必要です。自社の採用力を客観視し、改善すべき点を明確にすることで、効果的な戦略立案の基盤を作ります。

ステップ2:採用ターゲットの明確化

現状分析を基に、採用すべき人材像を具体的に定義します。単にスキルや経験だけでなく、価値観、行動特性、キャリア志向なども含めた多面的なペルソナの設定が大切です。

ターゲット設定では、現在活躍している社員の特徴を分析することから始めます。高い成果を上げている社員に共通する要素を抽出し、それを採用基準に反映させます。

また、将来の事業展開を見据えて、現在は不足しているが将来必要となるスキルや人材タイプも考慮します。短期的なニーズと中長期的なビジョンのバランスを取りながら、理想的な人材像を明確にしていきましょう。

ステップ3:採用手法の選定

ターゲットとする人材にリーチするための最適な採用手法を選定します。求人サイト、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、複数の手法を組み合わせることが効果的です。

手法選定では、ターゲット人材がどのような情報収集行動を取るかを考慮します。若手エンジニアならSNSや技術系コミュニティ、管理職経験者なら人材紹介会社といったように、対象に応じて最適なチャネルを選択します。

また、各手法のコストパフォーマンスも重要な判断基準です。限られた予算を効率的に配分し、最大の効果を得られる組み合わせを見つけましょう。

ステップ4:スケジュールと予算の設定

採用活動の全体スケジュールと予算配分を決定します。事業計画と連動し、いつまでに何人の採用を完了させる必要があるかを明確にしておきましょう。

スケジューリングでは、採用市場の動向も考慮が必要です。新卒採用であれば就職活動の解禁時期、中途採用であれば転職活動が活発になる時期を踏まえて計画を立てます。

予算設定では、求人広告費・人材紹介手数料・採用ツール利用料・面接関連費用など、採用活動に必要な全ての費用を洗い出します。また、目標採用人数に対する一人当たりの投資額の上限も設定しておきましょう。

ステップ5:効果測定と改善

採用戦略の実行後は、定期的に効果測定を行い、必要に応じて戦略の見直しを図ります。応募者数、選考通過率、内定承諾率、入社後の定着率など、各段階でKPIを設定し、継続的にモニタリングします。

効果測定では、定量的な指標だけでなく、候補者からのフィードバックや面接官の所感なども重要な情報源です。選考プロセスの改善点や企業の魅力訴求の効果など、定性的な評価も組み込みます。

また、採用した人材の入社後のパフォーマンスも追跡調査します。採用基準の妥当性や選考プロセスの有効性を検証し、次回の採用戦略に活かすPDCAサイクルを確立します。

採用戦略で使える実践的なフレームワーク

採用戦略を効果的に実行するためには、実証済みのフレームワークを活用することが重要です。

ここでは、採用現場で実際に使われている4つの代表的なフレームワークを紹介します。

3C分析による採用環境の把握

3C分析(Company、Competitor、Customer)を採用戦略に応用すると、自社を取り巻く採用環境を体系的に把握できます。この分析により、競合優位性のある採用戦略を立案できます。

Company(自社)分析では、企業の強み、企業文化、職場環境、成長性などを客観視します。求職者から見た自社の魅力と課題を明確にし、差別化ポイントを見つけ出します。

Competitor(競合)分析では、同業他社や同じ人材を奪い合う企業の採用動向を調査します。給与水準、福利厚生、採用手法、企業ブランディングなどを比較し、自社の立ち位置を把握します。

Customer(求職者)分析では、ターゲット人材のニーズや行動パターンを詳しく分析します。彼らが重視する価値観、情報収集方法、転職理由などを理解し、効果的なアプローチ方法を見つけます。

ペルソナ設定による理想人材の明確化

マーケティングで使われるペルソナ設定を採用戦略に活用すると、理想の人材像をより具体的に描けます。詳細なペルソナにより、採用チーム全体で共通認識を持ち、一貫した採用活動の展開が可能です。

ペルソナ設定では、基本属性(年齢、性別、学歴、職歴)だけでなく、価値観、ライフスタイル、キャリア志向、情報収集行動なども詳しく設定します。「どのような雑誌を読んでいるか」「休日はどう過ごすか」といった生活に密着した情報も含めると良いでしょう。

また、複数のペルソナを設定することで、多様な人材タイプに対応した採用戦略を構築できます。「即戦力重視のペルソナ」「ポテンシャル重視のペルソナ」など、採用目的に応じて使い分けることも可能です。

設定したペルソナは、求人票の作成、面接質問の設計、企業説明会の内容構成など、あらゆる採用活動の指針として活用します。

カスタマージャーニーマップの活用

求職者の転職活動プロセスをカスタマージャーニーマップとして可視化することで、各段階での最適なアプローチを設計できます。このマップにより、求職者の心理状況や情報ニーズを理解し、適切なタイミングで効果的な情報提供を行えます。

典型的な転職ジャーニーは、「現状への不満認識」「情報収集開始」「企業研究」「応募検討」「選考参加」「内定判断」「入社決定」といった段階に分けられます。

各段階で求職者が抱える疑問や不安を特定し、それに応える情報やサポートを提供します。例えば、情報収集段階では企業の基本情報や職場の雰囲気、選考段階では具体的な業務内容や成長機会など、段階に応じて情報の質と量を調整します。

また、各タッチポイントでの体験品質を向上させることで、求職者の満足度を高め、内定承諾率の向上につなげられるでしょう。

KPI設定による成果管理

採用戦略の成果を定量的に管理するため、適切なKPI(Key Performance Indicator)を設定します。KPIの設定により、採用活動の効果を客観的に評価し、継続的な改善を図れます。

代表的な採用KPIには、応募者数、書類選考通過率、面接実施率、内定率、内定承諾率、入社後の定着率などがあります。また、採用コスト、採用期間、面接官の工数なども重要な指標です。

KPI設定では、単一の指標に偏らず、プロセス全体をバランスよく評価することが重要です。例えば、応募者数だけを重視すると質の低い候補者が増え、内定承諾率だけを重視すると採用基準が甘くなるリスクがあります。

また、KPIは定期的に見直しを行い、事業状況や採用市場の変化に応じて調整します。目標値の設定も現実的かつ挑戦的なレベルに設定すると、採用チームのモチベーション向上にもつながるでしょう。

採用戦略の成功事例から学ぶポイント

実際の企業事例を通じて、採用戦略の具体的な成功パターンを学ぶことで、自社の戦略立案に活かせる実践的なヒントを得られます。

ここでは、採用戦略の成功事例から学ぶポイントを解説します。

ペッツオーライ株式会社|採用専任不在でもハイクラス層へ効果的にアプローチ

ペット関連アプリを展開するペッツオーライ株式会社は、人事部門を持たないスタートアップとして、限られたリソースで事業責任者クラスの採用を目指していました。Recruit Markerを導入することで、SNS上の潜在的な転職意向層をピンポイントで特定し、ダイレクトにアプローチが可能に。

スカウトメッセージの返信率は11%を超え、従来では接点を持ちづらかった層とも繋がれるようになりました。さらに、採用候補者がビジネスパートナー候補になるなど、採用以外の副次的効果も生まれています。

株式会社M&Aクラウド|母集団形成が難しい中で返信率15%を達成

専門性の高いM&Aアドバイザー人材をターゲットとする同社では、従来のチャネルでは応募が集まりにくい課題を抱えていました。Recruit Markerの導入により、SNS上からターゲットを絞り込んでメッセージを送る「インテントリクルーティング」を実践。

導入後わずか3週間でDM返信率は15%に到達し、スピーディかつ的確な候補者との接触に成功しました。さらに、操作性に優れたUIと一元管理ツールにより、スカウト工数の大幅な削減も実現しています。

株式会社つぶだてる|登録前の候補者にも先手を打ち、面談率60%以上に

採用難易度が高いデジタル人材の獲得に苦戦していた同社では、転職サイト登録前の“潜在層”へのアプローチが課題となっていました。Recruit Markerを活用し、SNS上で転職の兆しが見える人材を先行して抽出・接触。

従来比で返信率は6倍、面談設定率は60%以上という成果を出しています。これにより、他社が接点を持つ前に採用候補と関係構築を開始でき、競争優位なポジションを確立することに成功しました。

成功企業に共通する3つの特徴

様々な成功事例を分析すると、業界や規模に関係なく、成功している企業には3つの共通特徴があります。

第一の特徴は、「明確な採用ビジョンの設定」です。成功企業は、なぜその人材が必要なのか、どのような価値を提供できるのかを明確に定義し、採用チーム全体で共有しています。

第二の特徴は、「候補者体験の重視」です。選考プロセス全体を通じて、候補者が良い体験を得られるよう配慮し、企業への好印象を持ってもらうことに注力しています。

第三の特徴は、「継続的な改善への取り組み」です。採用活動の結果を詳細に分析し、問題点を特定して次回に活かすPDCAサイクルを確立しています。

これらの特徴を自社の採用戦略に取り入れることで、より高い成果を期待できます。

Recruit Markerのサービス紹介

Recruit Markerは、採用市場にまだ出てきていない優秀な人材にも「ちょうどよいタイミング」でアプローチできる採用プラットフォームです。手動では工数がかかってしまう、候補者探しや連絡を自動化し、面談数アップと採用の効率化を実現します。

今、採用戦略として注目を集めているのは「インテントリクルーティング」という新たな方法です。

この手法は、転職サイトでの応募やスカウト返信といった“能動的なアクション”を待つのではなく、候補者がネット上で示している「今どんな業界に興味を持っているのか」「どんな職種に関心を示しているのか」といった興味関心=インテントデータをもとに、最適なタイミングでアプローチする“攻め”の採用戦略です。

Sales Markerが提供するこのインテントリクルーティングでは、独自の興味関心データを活用し、「将来的に転職を検討している」「まだ動いていないが、情報収集を始めた」層にもリーチ可能です。これまでアプローチできなかった優秀な人材との接点を生み出せます。

人材エージェントや採用ご担当者の方、候補者集客や求人応募率に課題がある方、既存の採用手法に限界を感じている方におすすめのサービスといえるでしょう。

まとめ:採用戦略で理想の人材獲得を実現

採用戦略は、現代の競争激化する人材獲得競争において、企業が生き残るための必須の取り組みです。単なる求人活動ではなく、経営戦略と連動した計画的なアプローチにより、質の高い人材を効率的に獲得できます。

成功する採用戦略の要点は、現状分析に基づく戦略立案、明確なターゲット設定、適切な手法選択、継続的な改善です。また、企業の規模や業界に応じて、自社の強みを活かした独自のアプローチを開発することも重要です。

採用戦略の実行により、採用コストの削減、ミスマッチの防止、組織力の向上など、多面的なメリットを享受できます。今後ますます人材獲得が困難になることが予想される中、戦略的な採用への取り組みが企業の競争力を左右する重要な要因となるでしょう。

理想の人材獲得を実現するため、本記事で紹介した手法とフレームワークを参考に、自社に最適な採用戦略を構築し、継続的な改善に取り組んでください。