2025.10.27

【採用担当必見】理想の人材と出会えるAIソーシング活用法とは|3つの課題と解決策を解説

この記事は約 9 分で読めます。

事業の拡大スピードが加速するなか、「採用が追いつかない」「理想の人材に出会えない」「採用が属人化してしまっている」といった悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、年間100名以上の中途採用計画を持つ企業や、急成長中のフェーズにある企業では、従来の採用方法では限界を感じている方も少なくありません。

本記事では、こうした課題を打破する新しい手法「AIソーシング」に着目し、採用活動の質とスピードを両立させる方法を解説します。

AIソーシングとは?

従来の採用におけるソーシングとは、採用担当者が自ら候補者データベースを検索し、スキル・職歴・条件に合った人材を選び、スカウトを送るという一連のプロセスを指します。しかし、この手法は多くの時間と労力を要し、属人的なノウハウや感覚に大きく依存していました。

こうした従来のソーシングの課題を解決する新しい手法が、AIソーシングなのです。AIソーシングでは、求める人物像のニュアンスを伝えるだけで、AIが膨大な候補者データの中から、理想の候補者を見つけ出すことが可能です。AIソーシングは、スピードと精度を両立し、誰でも同じ水準の成果を再現できる新しい採用の仕組みとして注目を集めています。

なぜAIソーシングが注目されているのでしょうか?その理由は明確です。採用市場が変化し、優秀な人材ほど「待っていても応募してこない」時代に突入したからです。従来の求人票やスカウトでは見逃していた潜在的な即戦力人材に、AIがタイミングよく接点を作ることで採用成功率が劇的に向上します。

すでに米国を中心に、採用のスピードや精度、効率を高める手段としてAI活用が急速に広がっています。Fortune500企業の99%がAIを活用した採用ツールを導入しており、90の企業が応募のフィルタリングにAIを活用しています。採用にAIを活用することで、採用コストが30%削減され、応募書類の精査にかかる工数が25%短縮されます。また、採用責任者の98%がAI採用ツールの導入によって、採用効率の向上を実感しています。AI採用ツールは、競争力ある採用活動を実現する上で不可欠な存在となっているのです。

(参考: all about AI)

これまで、採用業務は人間の感覚に頼りすぎていました。ですが、これからの時代は「データとAIを活用して採用を仕組み化する」ことが鍵になります。再現性の高いアプローチで、短期間で精度の高い人材とのマッチングを可能にするAIソーシングは、単なる“候補者検索ツール”ではなく、戦略的な採用の基盤となる存在なのです。

採用現場のリアルな課題とは

採用が難しい本当の理由は、優秀な人材が“いない”からではありません。実際、多くの採用担当者が直面しているのは、候補者との接点を持つ以前の段階――すなわち、候補者探しにおける「言語化」「工数」「属人化」の壁です。

「言語化」の壁

採用活動の出発点は、「どんな人物を採用したいか」ということの明確化です。しかし、ここに最初の壁があります。たとえば「スタートアップに向いた人」「素敵な発想力を持つ方」など、抽象的な理想像は浮かんでも、それを採用条件として明確に落とし込むのは容易ではありません。

スキルや経験といった定量的な項目は記載できても、志向性や価値観、カルチャーフィットといった定性的な要素は特に言語化が難しく、結果として社内で共有すべきペルソナが曖昧なまま進んでしまうケースも多く見られます。理想の人物像が不明確なままでは、採用の軸が定まらず、ミスマッチも生まれやすくなります。

「工数」の壁

次に立ちはだかるのが、候補者探索にかかる膨大な作業時間です。SNS、求人媒体、自社のデータベースなどを何度も行き来し、同じ条件で検索を繰り返す……この作業に日単位の時間を費やしている採用担当者も少なくありません。

条件を広げればノイズが増え、絞りすぎれば有望な人材を取りこぼす。特に即戦力人材を探す際には、「今まさに転職を考えているかどうか」などのタイミングも重要ですが、これを人の手で見極めるのは困難です。結果として、検索の繰り返し→再調整→再検索という非効率なループに陥ってしまうのです。

「属人化」の壁

さらに深刻なのが、採用成果が特定の採用担当者に依存してしまう属人化の問題です。ベテランの採用担当者が持つ感覚や経験則によって成果が左右され、組織全体としての再現性やナレッジの蓄積が進まない状態が続いている企業も多く見受けられます。

このような属人化が進むと、新任担当者が配属された際に「どこから手を付ければよいかわからない」「過去の成功パターンが残っていない」といった事態に陥ります。これでは、採用活動を“属人的な職人技”にしてしまい、スケールも継続性も担保できません。

真の課題は「採用すべき人が見えていない」こと

これらの課題に共通する本質的な問題は、「候補者がいない」のではなく、「自社にとって必要な人物像が定まっていない」ことにあります。的確なペルソナが定義されていなければ、候補者をどう探し、どう口説くかという戦略も立てられません。

そこで注目されているのが、AIソーシングというアプローチです。AIは、過去の採用実績や活躍人材の傾向を分析し、曖昧だった人物像を言語化・構造化することを支援してくれます。また、膨大なデータベースから精度高く候補者を抽出し、非効率な作業の多くを自動化してくれるため、「言語化」「工数」「属人化」の3つの壁を越える実効的な手段となるのです。

理想の人材に出会える「AIソーシング」

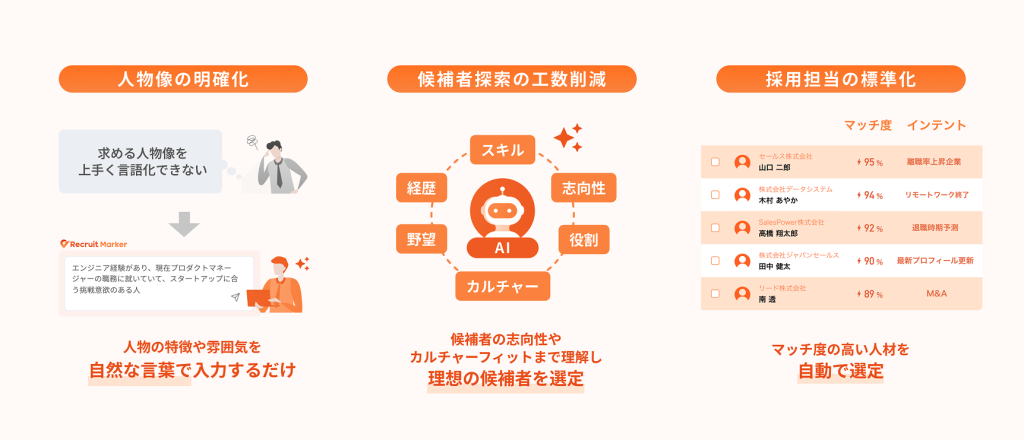

AIソーシングは、どのようにしてこれらの採用現場の課題を解決するのでしょうか? ここでは、「人物像の明確化」「候補者探索の工数削減」「採用担当の標準化」という3つの観点から、その活用メリットをご紹介します。

人物像の明確化

まずは、「人物像の明確化」についてです。AIソーシングでは、言語化しづらい雰囲気やカルチャーフィットといった定性的な要素も、担当者が自然な言葉で入力するだけでAIが解析し、スキルや経験に加えて志向性などの傾向まで踏まえて理想の人物像を構造化・具体化してくれます。

たとえば、「スタートアップに合う挑戦意欲がある人」と入力するだけで、AIはそのニュアンスを理解し、「成長フェーズの企業で複数回勤務経験がある」「不確実な環境で結果を出した実績がある」などの特徴を持つ人材を抽出してくれます。つまり、担当者の頭の中にあるイメージを、検索可能な要素として分解・翻訳する役割を担ってくれるのです。

このプロセスは、ペルソナ設計の負担を大きく軽減し、社内の認識合わせにも役立ちます。言葉にしづらい理想像を、組織全体で共有できる“共通言語”として提示することが可能になります。

候補者探しの工数削減

次に、「候補者探しの工数削減」です。従来の検索では、条件を広げるとノイズが増え、絞りすぎると有望な人材を逃してしまうという課題がありました。しかし、AIソーシングは、関連スキルや類義語、職種間の関連性などを学習済みのモデルによって補完し、条件設定を自動で最適化します。

これにより、網羅性と精度を両立した検索が可能となり、検索にかかる工数や試行錯誤の回数を大幅に削減することができます。

採用担当の標準化

そして、「採用担当の標準化」もAIソーシングの重要なメリットです。従来のソーシングでは、担当者の検索技術やリクルーティングスキルに成果が依存していました。経験者の勘やノウハウは属人的で、ナレッジとして蓄積されにくく、新人が同じ成果を出すのは難しいという課題がありました。

AIソーシングを活用すれば、誰が操作しても一定水準以上の成果が得られる仕組みが構築されます。検索・絞り込み・リストアップといった一連のプロセスが標準化され、再現性の高い採用活動が可能になるのです。

これにより、新人でもベテランと同等の精度で候補者を選定でき、組織としての採用力の底上げや、教育コストの削減にもつながります。さらに、データが蓄積されれば、より精度の高いモデルへのアップデートも進み、採用チーム全体の進化サイクルが生まれていきます。

AIソーシングの活用シーン

AIソーシングが特にその威力を発揮するシーンとしては、以下の3つが考えられます。

求人要件のすり合わせが進まない時

現場部門側と採用側で「どんな人材が必要か」が共有できていないと、採用活動が空転してしまいます。求人票にはスキルや経験など形式的な条件は書けても、“実際に欲しい人”の人物像が具体化されていなければ、面談でのズレや社内調整の停滞が生まれがちです。

そんなとき、AIソーシングは要件定義の壁打ち相手として機能します。たとえば、「柔軟に動ける営業」と入力すると、AIがその曖昧な言葉の背後にあるスキル・経験・行動特性を読み解き、具体的な要件候補を提示してくれます。

このプロセスにより、採用担当者が抽象的なイメージとして捉えていた採用要件が言語化・構造化され、採用部門と現場部門での認識のズレが減少します。さらに、AIとのやりとりで蓄積された情報は、次回以降の求人作成やペルソナ設計にも再利用可能であり、採用の型化・ナレッジ蓄積にもつながります。

理想の候補者が見つからない時

何度も検索条件を変えてもピンと来る人材が見つからない。実はこの段階で多くの採用担当者が「打つ手がない」と感じていますが、原因は単に候補者が少ないわけではなく、検索条件が現実からズレていたり、ターゲットの再定義が必要な状態であることも少なくありません。

AIソーシングでは、スキルや経験など複数の軸をバランスよく加味し、検索条件の背景にある意図まで読み取ったうえで候補者を抽出します。関連スキルや同義語の補完機能もあるため、過度な絞り込みや拡げすぎによるノイズを回避できます。

社内での採用合意が取れない時

採用の最終判断がなかなか下りないという課題は、多くの企業で共通しています。その背景には、「この候補者がなぜ最適なのか」を示す納得感ある説明材料の不足があります。

AIソーシングが提案する候補者は、客観的なデータとロジックに基づいており、「この人を推薦する理由」も明示されます。これにより、上長や役員も納得しやすく、合意形成のスピードが格段に向上します。

加えて、採用プロセスにフィードバックを取り入れることで、AIはより適合度の高い候補者を提案するように進化していきます。たとえば、「今回はもう少しマネジメント経験が浅い人がよかった」という声を反映すれば、次回以降の推薦候補の質も変わっていきます。このように、AIソーシングは単なる検索支援ツールではなく、社内コミュニケーションと意思決定を支えるパートナーとして活用できるのです。

「AIソーシング」×「インテントリクルーティング」で採用を最適化する

AIソーシングによって、最適な候補者が見つかったら、次はその候補者に対するリクルーティングを行うことになります。リクルーティングにおける新しいアプローチとして注目されているのが「インテントリクルーティング」です。

「インテント」とは、候補者の“意思”や“行動兆候”を意味します。インテントリクルーティングは、候補者の関心の“兆し”や“キャリア志向”を起点として、その人に合ったメッセージを、最適なタイミングと手段で届ける新しい採用の仕組みです。

たとえば、「転職関連のページを何度も閲覧している」「LinkedInで他社を頻繁に見ている」などの行動データをもとに、「転職意向が高まりつつある人材」を予測し、最適なタイミングと手法で、アプローチを行うことができるのがインテントリクルーティングです。インテントリクルーティングでは、的確なターゲティングで候補者を見つけ出し、候補者にとって最適なタイミングで的確な手段でアプローチを行いますので、従来の数打てば当たるという方式に比べて、リクルーティングの成功率が飛躍的に向上するのです。

AIソーシングとインテントリクルーティングを掛け合わせることで、「理想の人物像に合致した」「今まさに転職を考えている」候補者に対して、ピンポイントでアプローチすることができます。この組み合わせは、単なる人材検索ツールを超えて、ペルソナを明確にし採用戦略を支える武器となります。