2025.09.09

RPO(採用代行)とは? RPOの種類、導入のメリット、成功のポイントを解説

とは-RPOの種類、導入のメリット、成功のポイントを解説.png)

この記事は約 11 分で読めます。

- RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは

- RPOが対応する8つの業務内容

- 1. 採用計画の立案

- 2. 求人媒体の選定と運用

- 3. 母集団形成(スカウト・広告運用)

- 4. 応募受付・書類選考対応

- 5. 面接日程調整とリマインド対応

- 6. 面接アテンド・フォロー対応

- 7. 内定通知・条件交渉・辞退防止フォロー

- 8. 採用レポートの作成・KPI管理

- RPO導入のメリット

- 採用担当者の負担軽減

- 採用成果の向上

- コスト効率の向上

- ミスマッチ削減

- 採用力・ノウハウの獲得

- RPO導入のデメリット

- コスト負担の増加

- ノウハウの蓄積難

- 情報共有・連携の課題

- 情報漏えいのリスク

- 自社採用との違いと併用パターン

- RPOベンダーの選び方

- 実績・専門性

- サービス範囲の適合性

- 料金体系

- コミュニケーションと品質

- セキュリティ体制

- テクノロジー・ツール

- RPO導入の成功ポイント

- 業務範囲の明確化

- コミュニケーション体制の構築

- KPI・目標設定

- ベンダーとのパートナーシップ

- 柔軟な対応

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、採用業務のアウトソーシングサービスで、企業が求人票作成から面接調整、内定者フォローに至るまでの採用活動を外部パートナーに委託する仕組みです。採用代行企業は、企業から依頼された採用要件に応じて求人戦略を立案し、母集団形成や応募者管理、選考プロセスの運営など幅広い業務を代行します。

従来は内部の人事担当者が手掛けていた煩雑な事務作業を分担してもらえるため、社内では面接や採用戦略など「コア業務」に注力できるようになります。こうしたアウトソーシングにより、採用のプロフェッショナルの知見を活用しつつ、業務負担を軽減して採用の質を高めることが可能です。

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、企業が採用に関する業務を外部の専門業者に委託することを指します。日本語では「採用代行」や「採用アウトソーシング」とも呼ばれています。

このモデルでは、企業は採用プロセスの一部または全体を外部のプロバイダーに任せることで、コスト削減や効率化、質の向上を図ることができます。

RPOの主な特徴は、以下のとおりです。

- 業務の委託範囲:RPOは、採用戦略の立案から候補者の選考、面接調整、内定通知まで、幅広い業務を外部に委託することが可能です。これにより、企業は自社のリソースを他の重要な業務に集中させることができます。

- 採用プロセスの効率化:RPOを導入することで、採用活動の効率が向上し、採用にかかる時間を短縮することが期待できます。例えば、RPOを利用することで、採用までの時間を最大40%短縮できる場合もあります。

- 専門知識の活用:RPOプロバイダーは、採用に特化した専門家で構成されており、最新の採用技術や戦略を駆使して、企業のニーズに合った人材を効率的に確保します。

- 柔軟な対応:RPOは、企業の採用ニーズに応じて、スケールアップやスケールダウンが可能です。これにより、急な採用需要の変化にも柔軟に対応できます。

RPOが対応する8つの業務内容

人材採用の難易度が年々高まる中、限られた人事リソースで優秀な人材を効率的に確保することは、多くの企業にとって大きな課題となっています。特に中小企業や急成長中のスタートアップでは、採用活動に十分な時間やノウハウを割けず、母集団形成や面接調整に追われて本来の人材戦略に手が回らないケースも少なくありません。

こうした課題を解決する手段として、近年注目されているのが「RPO(Recruitment Process Outsourcing)」です。RPOとは、採用活動の一部または全部を外部パートナーに委託し、採用の質とスピードを同時に高めるアウトソーシングの手法です。実際、導入企業の多くが「選考プロセスの効率化」や「歩留まり改善」「ミスマッチの削減」などの成果を実感しています。

では、RPOは具体的にどのような業務を代行してくれるのでしょうか?以下では、RPOが対応する代表的な業務内容を8つに分けて解説します。

1. 採用計画の立案

- 採用人数、時期、対象職種などの要件をヒアリングし、企業に最適な採用戦略・スケジュールを策定します。

- 採用チャネルの選定、予算配分などもここに含まれます。

2. 求人媒体の選定と運用

- 求人サイトやスカウト媒体(例:doda、リクナビ、ビズリーチなど)の選定と契約、掲載内容の作成・最適化を代行。

- 募集文面の改善、定期的な効果測定も行います。

3. 母集団形成(スカウト・広告運用)

- ダイレクトリクルーティングや人材データベースを活用したスカウト送信。

- リスティング広告、SNS広告などを通じた認知・応募促進も担当。

4. 応募受付・書類選考対応

- 応募者のエントリー受付、履歴書・職務経歴書の確認、初期スクリーニングを実施。

- 条件合致者を企業へ推薦し、通過・不通過の通知も代行します。

5. 面接日程調整とリマインド対応

- 候補者と面接官のスケジュール調整、面接日程の確定・連絡を代行。

- 面接前日のリマインド連絡や変更対応なども行います。

6. 面接アテンド・フォロー対応

- Web面接への同席、面接後のフィードバック回収。

- 候補者の温度感を確認し、歩留まり改善に貢献します。

7. 内定通知・条件交渉・辞退防止フォロー

- 内定通知の連絡、年収や入社日など条件面の調整。

- 内定者フォローの設計・運用(定期連絡、入社前の不安払拭)を代行。

8. 採用レポートの作成・KPI管理

- 応募数・通過率・面接設定率・採用率などのKPIを定期レポート化。

- 分析を通じて課題抽出・改善提案も行います。

求人を出してもなかなか応募が来ない。面接しても「本気度が低い」「ミスマッチが多い」

そんな採用課題を感じていませんか?

近年、従来の求人媒体やスカウトサービスだけでは、求める人材に出会うことが難しくなってきています。理由は明確で、求職者の行動が変わっているからです。すぐに転職したい人だけでなく、「情報収集中」「将来的に転職を検討している」という層が増えており、今までの“待ち”の採用手法では取りこぼしが発生しています。

そこで今、注目を集めているのが「インテントリクルーティング」という新しいアプローチです。

これは、求職者がネット上で示す“興味関心(=インテント)”をリアルタイムで把握し、そのタイミングでアプローチする「攻めの採用戦略」。Sales Markerが提供するこの手法では、独自のデータをもとに「今、〇〇業界に興味がある」「営業職に関心を持ち始めた」といったインサイトを可視化し、行動が起こる前に優秀な人材とつながることが可能になります。

RPO導入のメリット

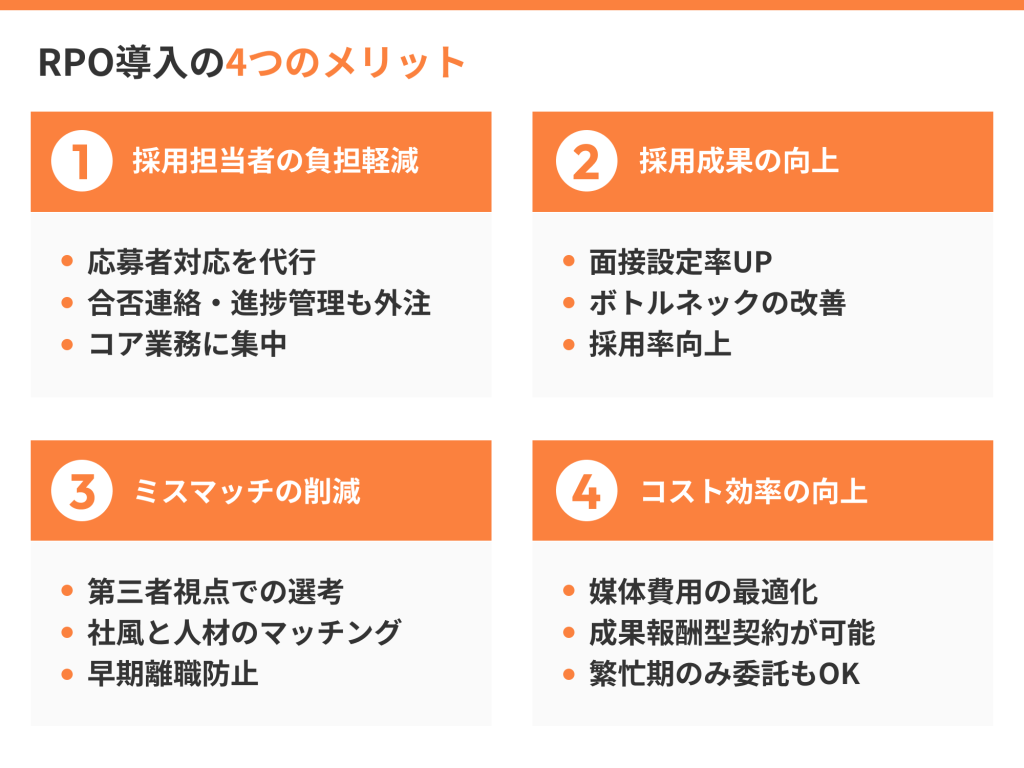

RPOを活用する最大のメリットは、採用担当者の工数を大幅に削減し、採用業務の質を維持・向上できる点です。

採用担当者の負担軽減

応募者対応や選考調整など誰でもできる業務を丸ごと任せられるため、社内担当者は面接や採用戦略策定といった最重要業務に集中できます。応募連絡や面接後の合否連絡、進捗管理の報告作成など日々の細々した対応を代行することで、担当者の時間をコア業務に振り向ける余裕が生まれます。

採用成果の向上

専門的なノウハウを持つRPOベンダーによるプロセス設計・運用により、応募から採用までのボトルネックを改善できます。

売り手市場では従来手法で採用しきれないケースも少なくない中、外部パートナーの知見を取り入れることで面接設定率や採用率を高める仕組みを構築できます。

たとえば、ターゲット人材に合わせた効果的な求人手段の選定や、選考プロセスの短縮・最適化が図れます。

コスト効率の向上

ベンダー側は複数企業の採用を手掛けているため、媒体運用やエージェント管理の効率化によるコスト削減が可能です。

月額固定制や成果報酬制など料金体系を自社に合った形に選べば、必要な支援に対して過剰な費用を抑えやすくなります。

繁忙期だけ委託するなど柔軟な契約で、予算に応じて人件費・広告費を最適化できます。

ミスマッチ削減

RPOベンダーは第三者視点で応募者を評価し、企業の社風や求める人物像に合った人材を推薦できます。専門スタッフによる厳選により、採用後の早期離職やミスマッチを減らす効果も期待できます。

実際、ミスマッチによる中途退職は1人あたり数十万~100万円超のコストに相当するため、定着率向上は大きなメリットです。

採用力・ノウハウの獲得

長年サービス提供しているベンダーであれば最新の採用市場動向や効果的手法の蓄積があります。RPO導入を通じて自社にもそのノウハウが共有され、社内の採用スキルアップにつながります。

ケースによっては、内定者研修や定着フォローなど入社後の支援まで含めてトータルサポートを受けられるベンダーもあり、採用から育成・定着まで一貫支援が可能です。

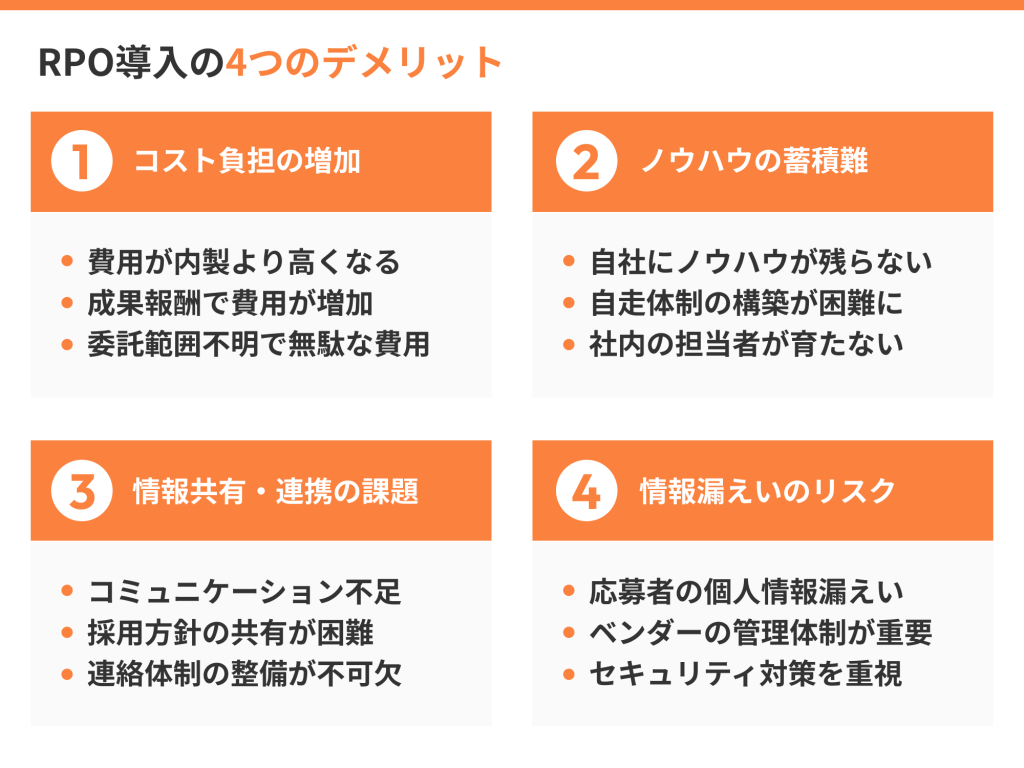

RPO導入のデメリット

RPOには多くの利点がありますが、注意点も理解しておく必要があります。

コスト負担の増加

業務を外部に委託すると自社内製に比べて費用がかかります。料金体系もベンダーによって異なり、範囲や成果に応じて成果報酬が高額になる場合があります。

委託範囲を明確化せず高機能なパッケージを選ぶと、必要以上にコストが膨らむ恐れもあるため、自社の課題・スコープに合ったプランを選ぶことが重要です。

ノウハウの蓄積難

採用業務を外部に委託しすぎると、社内での採用ノウハウや経験が蓄積されません。将来自走できる体制づくりのためには、RPOで学んだ知見を社内にフィードバックし、担当者育成の機会を残す工夫が必要です。

情報共有・連携の課題

多くのRPOは自社常駐ではなくリモート支援になるため、連絡は電話やメール中心になります。そのためコミュニケーション不足で認識のズレが生じるリスクがあります。

また企業文化や採用方針を共有しづらいと、求人内容の微妙なニュアンスが伝わらないこともあります。解決策として定期ミーティングを設けるなど、情報共有の仕組みづくりが不可欠です。

情報漏えいのリスク

採用業務では応募者の個人情報や機密情報を取り扱います。ベンダーの情報管理体制が不十分だと、重大な情報漏洩につながる恐れがあります。

そのためベンダー選びの際はISMSやプライバシーマーク取得の有無を確認し、セキュリティレベルを重視すべきです。

自社採用との違いと併用パターン

自社で行う内製採用とRPOには一長一短があります。完全内製の場合、自社の採用方針や文化に沿って自由に進められる一方で、採用担当にかかる負担が大きくなりがちです。また採用ノウハウは社内に蓄積されますが、担当リソースが不足すると募集計画が後手に回ることもあります。

一方、RPO完全委託では業務効率は格段に高まりますが、自社担当者が直接タッチしない分、内部でのスキル習得が難しくなります。

多くの企業が採用しているのはハイブリッド型です。例えば、大枠の採用計画や面接・内定判断などの「コア業務」は自社人事が担当し、求人広告作成や応募者管理などのオペレーション業務をRPOに依頼します。

このように担当範囲を明確に分担し、各々の強みを活かすことで、採用効率を高めながらも自社文化や教育を守れます。

また、RPOと自社採用を段階的に併用する企業もあります。まず試験的に一部のポジションでRPOを導入し、うまくいけば範囲を拡大するといった流動的な運用も可能です。重要なのは、自社のリソースや採用規模に応じて、内製と委託のバランスを最適化することです。

RPOベンダーの選び方

RPOサービス会社はそれぞれ得意分野や提供範囲が異なるため、自社に合ったパートナーを選ぶことが成功の鍵です。選定時の主なポイントを挙げると次の通りです。

実績・専門性

自社と近い業界や企業規模で実績が豊富かを確認します。大量採用・定常採用・新卒・中途・技術系など、過去の成功事例から「どんな採用に強いか」「どの程度のボリューム対応が可能か」を把握しましょう。

特に、候補者対応の品質が重要なので、過去事例の中で評価の高い案件かどうか、人事担当者の評判も参考にします

サービス範囲の適合性

委託したい業務範囲(例:母集団形成、一次選考運営、面接設定、内定フォローなど)を網羅できるか確認します。提供メニューがパッケージ化されている場合、必要な部分だけ抜き出せる柔軟性があると理想的です。

また、自社の採用管理システムとの連携やデータ共有方法など、運用面のサポート体制も合わせて検討します。

料金体系

月額固定制、成果報酬制、従量課金制など様々なモデルがあります。採用予算や計画人数を踏まえ、自社に有利な料金体系を選びます。

たとえば、採用数が毎年大きく変動する企業は従量課金型が合う場合もあります。契約開始前に見積りを詳細に取り、追加料金の有無や解約条件なども確認しましょう。

コミュニケーションと品質

RPO担当者との相性や対応品質は非常に大切です。契約前に担当者と面談し、業務マニュアルや報告フォーマットを確認して対応レベルを推し量ります。

候補者への対応マナーや社内連絡の速さなど、ベンダー側の組織文化も吟味して、自社カルチャーに合うか検討します。

セキュリティ体制

個人情報を扱うため、情報管理体制の確認は必須です。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークの認証取得状況をチェックし、データ管理・バックアップ体制に問題ないかヒアリングします。

テクノロジー・ツール

採用管理システム(ATS)やCRMの活用状況も確認しましょう。最新の分析ツールやAIを用いた候補者発掘機能などがあると、採用効率が高まる可能性があります。

自社の採用プラットフォームとの相性も考慮します。

RPO導入の成功ポイント

RPOを効果的に運用するには、社内外で連携強化しながらPDCAを回すことが重要です。主なポイントは以下のとおりです。

業務範囲の明確化

委託する業務と自社で担う業務を事前に区分し、担当者(自社・ベンダー)の責任範囲を具体的に決めておきます。境界線が曖昧だとトラブルの原因になるため、求職者対応の対応窓口や報告フローまで定義しましょう。

コミュニケーション体制の構築

定期的なミーティングや報告の機会を設け、進捗や課題をこまめに共有します。特に採用プロセスでは急な日程変更や補足事項が発生しやすいので、双方が迅速に情報連携できる仕組み(チャットツールや週次会議など)を整えます。

KPI・目標設定

採用人数、応募件数、面接設定率、採用率、内定承諾率など具体的なKPIを設定し、定期的に目標達成度を評価します。成果を数値化することで、RPOベンダーとの認識齟齬を防ぎ、必要に応じた改善策を講じやすくなります。

ベンダーとのパートナーシップ

RPOを一方的な外注ではなく、社内チームの一員として位置付けます。自己研修やノウハウ共有の場を設け、互いに学び合える関係性を築くとよいでしょう。また、フィードバックを基に運用方法を柔軟に修正することで、次回以降のプロジェクトの精度も高まります。

柔軟な対応

採用市場は日々変化します。途中で採用要件が変わったり、予定人数が増減したりすることを想定し、契約時に想定外の要望にも柔軟に対応できる体制か確認しておきます。必要があれば委託範囲の追加・縮小を速やかに行い、常に最適な体制を維持することが成功につながります。

これらのポイントを押さえ、事前準備と綿密な連携を行えば、RPOは企業の採用力強化に大きく貢献します。外部の専門家とともに採用活動を推進することで、競争環境が厳しくなる中でも優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。