2025.07.29

SFAとBIツールの違いを徹底解説|役割・活用シーン・導入メリットをわかりやすく比較

この記事は約 16 分で読めます。

- SFAとBIツールのそれぞれの役割

- 【SFA】営業現場の生産性向上と業務プロセスの標準化

- 【BIツール】全社的なデータ活用と戦略的な意思決定の支援

- SEAとBIツールの機能の違いを比較

- 1.データ入力・管理機能の違い

- 2.データ分析・可視化の範囲の違い

- 3.部門ごとの活用シーンの違い

- 4.自動化とレポート機能の比較

- 5.対応デバイスや操作性の違い

- SFAとBIを連携させることで得られるメリット

- 1.報告業務の自動化と生産性の向上

- 2.データに基づいた、より高度な営業分析

- 3.データに基づく迅速な経営判断

- SFAとBIツールの具体的な活用シーン

- SFAの主な活用シーン

- BIツールの主な活用シーン

- SFAとBIどっちを導入すべきかの判断ポイント

- 1.目的ベースで選ぶ

- 2.社内体制・リテラシーの有無

- 3.予算の観点から

- 4.両方導入するパターンとその連携方法

- 本記事のまとめ

多くの企業で、営業成果を最大化するための効率的な営業活動が求められています。勘や経験だけに頼るのではなく、社内に蓄積されたデータを客観的に分析し、戦略的な意思決定に活かす「データドリブン」な営業アプローチが、今や営業活動の成功とも言えるでしょう。

その実現をサポートするのが、営業担当者の活動を支援する「SFA(Sales Force Automation)」と、膨大なデータを分析・可視化する「BI(Business Intelligence)ツール」です。しかし、「SFAとBIツールの具体的な違いがわからない」「自社にはどちらのツールが適しているのか判断できない」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SFAとBIツールの根本的な役割の違いから、それぞれの得意なこと、具体的な活用シーン、導入によって得られるメリットまで、分かりやすく比較・解説します。両者の特性を正しく理解し、自社の営業課題を解決する最適なツール選定にお役立てください。

Sales Markerは、Web上の行動データから成約確度の高い企業を特定し、見込み顧客の選定からアプローチまでを一気通貫で支援するクラウド型SFAです。

以下のような課題を解決し、貴社の営業をより戦略的で効果的なものへサポートします。

- 営業先のリストアップに時間がかかり、本来注力すべき商談活動に集中できない

- 手当たり次第のリスト営業から脱却し、確度の高い見込み顧客へ効率的にアプローチしたい

- Webサイトへのアクセスといったデジタルの接点を、具体的な営業成果に繋げられていない

「なんとなく」で営業先を選ぶこれまでの非効率な活動から脱却し、データに基づいた戦略的な営業を実現しませんか。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ下記よりサービス資料を無料でダウンロードし、その機能をご確認ください。

SFAとBIツールのそれぞれの役割

現代の営業組織において、データに基づいた戦略的な意思決定、いわゆる「データドリブン」なアプローチは不可欠な要素となっています。

その実現を支える中核的なシステムがSFAとBIツールですが、両者は目的と機能において明確な違いがあります。

【SFA】営業現場の生産性向上と業務プロセスの標準化

SFA(Sales Force Automation)は、営業部門における日々の業務プロセスの効率化と標準化を主な目的とするシステムです。

具体的には、顧客情報や商談履歴、案件の進捗状況などを一元的に管理し、組織全体で共有します。これにより、担当者個人に依存しがちだった顧客情報や営業ノウハウの属人化を防ぎ、組織として一貫性のある顧客対応を実現します。

また、営業活動の報告業務をデジタル化することで、営業担当者の入力負荷を軽減し、より付加価値の高いコア業務、すなわち顧客との対話や提案活動への集中を促します。SFAは、営業現場における個々の活動の生産性を高め、情報共有を円滑化することに主眼を置いたシステムです。

【BIツール】全社的なデータ活用と戦略的な意思決定の支援

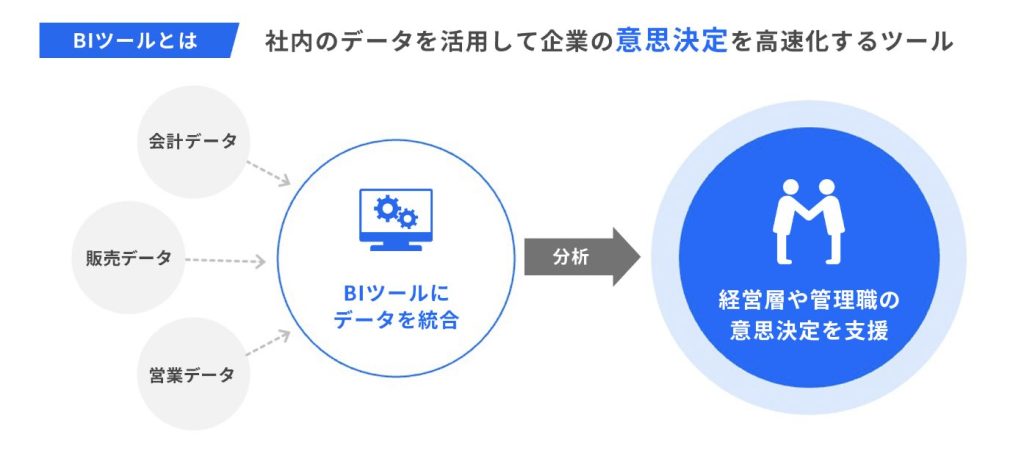

一方、BI(Business Intelligence)ツールは、組織内に分散して存在する多様なデータを統合・可視化・分析し、経営層や管理職の戦略的な意思決定を支援することを目的とします。

SFAに蓄積された営業データだけでなく、基幹システム(ERP)の販売実績、マーケティング部門が管理するデータなど、部門を横断した情報を集約します。それらを多角的に分析することで、「製品別の収益性」「市場ごとの成長率」「顧客セグメント別の購買傾向」といった、個別のデータからは読み取れない事業全体の動向や相関関係を明らかにします。

高度な分析機能を用いれば、将来の需要予測やリスク要因の特定など、より精度の高い経営判断も可能になります。BIツールは、蓄積されたデータを事業資産として捉え、客観的なデータに基づいた戦略立案を実現するための分析基盤としての役割を担います。

SEAとBIツールの機能の違いを比較

SFAとBIツールは、担う役割が異なるため、搭載されている機能にも大きな違いがあります。ここでは5つの観点から、両者の機能差を解説します。

1.データ入力・管理機能の違い

SFAとBIツールでは、まず扱うデータの種類と、その入力・管理の方法が根本的に異なります。

SFAのデータ入力・管理は、営業現場での活動記録が主体です。その中心となるのは営業担当者自身であり、日々の営業活動報告、商談の進捗、顧客との対話履歴といった営業プロセスに直結する情報を手入力で更新することが前提となっています。

管理するデータは営業活動に特化しており、いかに現場の担当者が手間なく、リアルタイムに情報を登録できるかが重視されます。

一方、BIツールが直接的なデータ入力に用いられることは稀です。その主な役割は、SFA、会計システム、マーケティングツール、Excelファイルなど、社内に分散する様々なシステムからデータを自動で連携・統合することにあります。

営業データだけでなく、財務、人事、生産など全社的なデータを一元管理し、横断的な分析を行うためのデータ基盤を構築します。

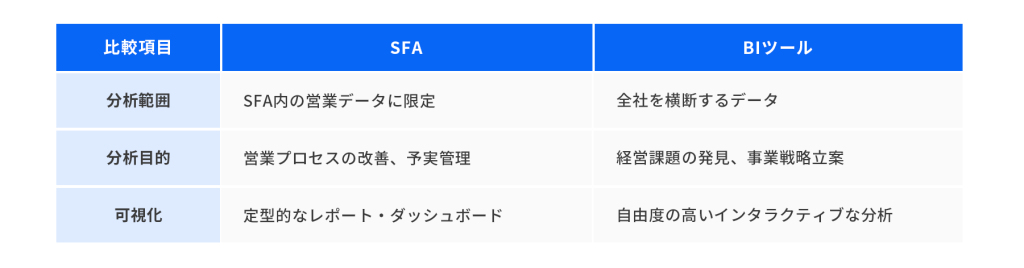

2.データ分析・可視化の範囲の違い

SFAとBIツールでは分析と可視化の目的と範囲も、両者で大きく異なります。

SFAにおける分析機能は、システム内に蓄積された営業データに限定され、主に営業活動のパフォーマンス改善を目的とします。

個人の目標達成率やチームの売上実績、案件のフェーズ別進捗といった「営業活動の健全性」を測るための定型的な分析が得意です。可視化も、予実管理グラフや案件パイプラインなど、営業管理に必要なダッシュボードが予め用意されていることが一般的です。

対照的にBIツールは、統合した全社データを横断的に分析できる点に最大の特徴があります。これにより、「どの広告施策が売上に最も貢献したか(マーケ×営業データ)」といった、SFAだけでは見ることのできない、より高度で多角的な分析が可能になります。

ユーザー自身が分析の切り口を自由に設定し、ドリルダウン(深掘り)しながら課題の原因を探求することで、経営課題の発見や事業戦略の立案に貢献します。

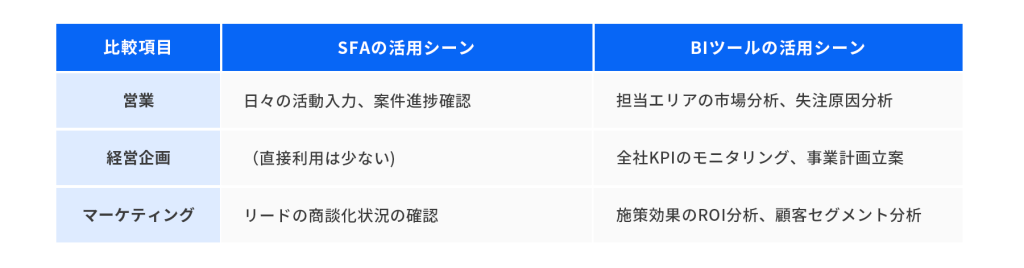

3.部門ごとの活用シーンの違い

SFAとBIツールでは、主に利用する部門や活用されるシーンも異なります。SFAは、日々の業務ツールとして営業担当者が最も頻繁に利用します。顧客情報の確認、活動報告、案件管理など、営業活動そのものに直結するシーンで活用されます。

それに対し、BIツールはより戦略的な視点を持つ部門や役職者がメインユーザーとなります。経営企画は全社のKPIモニタリングに、マーケティングは施策のROI分析に、営業管理職は担当エリアの市場分析やチーム全体の課題特定に活用するなど、その用途は多岐にわたります。

4.自動化とレポート機能の比較

自動化の対象とレポートの性質においても、両者の目的の違いが明確に表れています。SFAにおける自動化は、「案件が一定期間放置されたら担当者と上司に通知する」といった営業プロセス上のタスクや通知が中心です。レポート機能も、週報や月報といった営業会議で使われるような、フォーマットが決まった定型的なものが主となります。

これに対し、BIツールの自動化は、「毎朝5時に各システムから最新データを抽出し、ダッシュボードを更新する」といったデータ処理に関するものが主体です。レポート作成機能は非常に柔軟で、ユーザーが分析したい項目を自由に組み合わせて、オリジナルのインタラクティブなレポート(ダッシュボード)を構築できる点が大きな特徴です。

5.対応デバイスや操作性の違い

想定される利用シーンが違うため、デバイスへの対応や操作性の設計思想も異なります。SFAは外出先や移動中に利用されることが多いため、PCに加えてスマートフォンやタブレットでの利用が想定されており、その操作性が非常に重視されます。営業担当者がストレスなく、短時間で情報を登録できる手軽さが求められます。

他方、BIツールは複雑なデータの分析やダッシュボードの設計を行うため、主に画面の大きいPCでの利用が前提となります。分析の自由度や表現の豊かさが優先される設計となっており、多機能な分、使いこなすにはある程度の学習が必要になる場合があります。モバイルでもダッシュボードの閲覧は可能ですが、作成や編集はPCで行うのが一般的です。

SFAとBIを連携させることで得られるメリット

SFAを導入して営業活動を記録し、BIツールでデータを分析する。これらは単独でも効果的な取り組みですが、両者の良さは連携させることで初めて発揮されます。

具体的には、以下の3つの大きなメリットが生まれます。

1.報告業務の自動化と生産性の向上

多くの企業では、営業担当者がSFAに日々の活動を入力し、さらに週次や月次の報告会議のためにExcelでグラフや表を作成し直す、といった「二重作業」が発生しがちです。これは担当者の時間を奪うだけでなく、手作業による転記ミスやデータの不整合を引き起こす原因にもなります。

SFAとBIツールを連携させれば、この非効率なプロセスは過去のものになります。営業担当者はSFAに一度入力するだけで、そのデータはBIツールに自動で同期され、常に最新の状況が反映されたダッシュボードが構築されます。

これにより、営業担当者は報告資料の作成から完全に解放され、最も価値のある業務、すなわち顧客との対話や提案活動に集中できるようになります。マネージャーも、リアルタイムで正確なチーム状況を把握できるため、的確な指示やサポートをタイムリーに行えるようになります。

2.データに基づいた、より高度な営業分析

SFAに標準搭載されているレポート機能は、「誰が、いつ、どれだけ売ったか」という実績(What)を見るのに役立ちます。しかし、「なぜその成果が出たのか(Why)」という、戦略の核心に迫る問いに答えるのは困難です。

BIツールとの連携は、この課題を解決します。SFAの営業データに、マーケティング部門が管理する広告費やWebアクセスデータ、さらには財務システムの原価情報などを掛け合わせることで、これまで見えなかった因果関係やパターンを浮かび上がらせることができます。

例えば、以下のような多角的で深い分析が可能になります。

- 成約要因の分析: 受注に至った案件と、失注した案件の担当者の行動(訪問回数、提案内容、利用資料など)を比較し、成功パターンを特定する。

- マーケティングROIの可視化: どの広告キャンペーンや展示会から創出されたリードが、最終的にどれだけの売上につながったかを正確に測定する。

- 収益性の分析: 単なる売上高だけでなく、製品ごと・顧客ごとの利益率を分析し、本当に注力すべき領域を見極める。

このような分析を通じて、営業活動は「個人の経験則」から「組織のデータドリブンな戦略」へと進化します。

3.データに基づく迅速な経営判断

「最近、市場の反応が悪い気がする」「A事業よりもB事業に投資すべきではないか」といった経営会議での議論が、感覚的な意見で溢れてしまう場面はないでしょうか。

SFAとBIの連携は、こうした状況を一変させます。経営層は、リアルタイムで更新される全社的な経営ダッシュボードを常に見ることができます。そこには、売上や利益の進捗はもちろん、営業パイプラインの健全性、市場や顧客セグメント別のパフォーマンスなどが、客観的なデータとして可視化されています。

これにより、業績悪化の兆候といった問題点を早期に、かつ客観的な事実として特定できます。市場の変化や顧客ニーズの動きをデータで捉え、それに基づいた迅速な戦略修正が可能になるため、変化の激しい時代でも競争優位性を保ち続ける、俊敏で強固な経営体制を築くことができるのです。

SFAとBIツールの具体的な活用シーン

SFAとBIツールは、それぞれ異なる目的を持つため、活躍する場面も異なります。ここでは、営業活動の様々なフェーズや関わる部門ごとに、両ツールがどのように活用されるのかを具体的に解説します。

SFAの主な活用シーン

SFAは、営業担当者や営業マネージャーの日々の活動に密着したツールです。その活用シーンは、営業プロセスのほぼ全域にわたります。

- 訪問・商談前の準備として

顧客の基本情報、過去の商談履歴、問い合わせ内容などをSFAで事前に確認します。「前回どんな話をしたか」「現在の課題は何か」を正確に把握することで、より質の高い提案や対話が可能になります。

- 営業活動の記録・報告として

外出先からスマートフォンで、訪問後の議事録や商談の進捗状況をリアルタイムに入力します。これにより、面倒な帰社後の報告業務から解放され、情報の鮮度と正確性が保たれます。

- 案件の進捗管理として

各案件が現在どのフェーズ(アポイント、提案、クロージングなど)にあるのかをSFA上で管理します。マネージャーはチーム全体の案件状況を一覧で把握し、停滞している案件に対して的確なアドバイスを送ることができます。

- ナレッジの共有として

成功した商談の提案資料や、顧客から受けた質問への有効な回答例などをSFAに蓄積します。これにより、トップセールスのノウハウがチーム全体の資産となり、組織全体の営業力向上につながります。

BIツールの主な活用シーン

BIツールは、SFAなどが蓄積したデータを分析し、より大局的な視点から意思決定を行う場面でその強みを発揮します。

- 営業戦略会議でのデータ分析

「どの製品が、どのエリアで、どんな顧客層に売れているのか」といった販売実績を多角的に分析します。感覚ではなくデータに基づいて、次の四半期に注力すべき市場やターゲットを特定し、具体的な戦略を立案します。

- マーケティング施策の効果測定

広告や展示会など、各マーケティング施策がどれだけのリードを生み出し、そのリードが最終的にどれくらいの売上につながったのか(ROI)を正確に可視化します。効果の高い施策に予算を集中させるなど、データに基づいた投資判断が可能になります。

- 予実管理とパフォーマンス分析

全社の売上目標に対する現在の進捗状況をリアルタイムでモニタリングします。目標未達のチームや個人がいる場合、その原因が「案件数が足りないのか」「成約率が低いのか」などをドリルダウンして分析し、具体的な改善策を検討します。

- 経営層へのレポーティング

経営会議において、最新の業績や市場の動向をまとめたダッシュボードを提示します。客観的なデータを用いることで、議論の質を高め、迅速かつ的確な経営判断を促進します。

SFAとBIどっちを導入すべきかの判断ポイント

SFAとBIツールは、どちらも企業のデータ活用を推進するツールですが、その役割は異なります。自社の課題や目的、組織の成熟度を見極め、どちらを優先すべきか、あるいは両方を導入すべきかを判断することが重要です。ここでは、その判断基準となる4つのポイントを解説します。

1.目的ベースで選ぶ

まず最も重要なのは、「ツール導入によって何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。

もし課題が「営業現場の業務効率化」にあるのなら、選ぶべきはSFAです。

例えば、「営業担当者間の情報共有ができていない」「案件の進捗が属人化している」「報告書作成に時間がかかりすぎている」といった課題は、SFAの導入によって直接的に解決できます。SFAは、日々の営業プロセスを管理し、標準化することで、現場の生産性を高めることを目的としています。

一方、課題が「データに基づいた戦略的な意思決定」にある場合は、BIツールが適しています。

例えば、「どの市場に注力すべきかデータで判断したい」「複数の事業の収益性を横断的に比較したい」「感覚ではなく、客観的なデータに基づいて経営判断を下したい」といったニーズには、BIツールの高度な分析・可視化機能が必要です。BIツールは、組織全体のデータを統合し、経営や事業戦略の舵取りを支援することを目的とします。

2.社内体制・リテラシーの有無

ツールの導入効果は、それを使う組織の体制やITリテラシーに大きく左右されます。

SFAを導入する場合、主に利用するのは営業部門です。

成功のためには、営業担当者が日々の活動を漏れなく入力する文化を醸成できるかが重要になります。操作自体は比較的簡単な製品が多いですが、現場の協力と、定着を推進するマネジメントが不可欠です。

BIツールを最大限に活用するには、より専門的なスキルが求められます。

各システムからデータを連携させ、分析しやすいように加工し、目的に応じたダッシュボードを設計・構築するデータ分析の担当者や、その役割を担う部門(経営企画、マーケティングなど)の存在が望ましいでしょう。また、分析結果を正しく解釈し、アクションにつなげるためのデータリテラシーが、経営層や管理職にも求められます。

3.予算の観点から

導入にかかるコストや、将来的な拡張性も重要な判断材料です。

SFAの料金体系は、一般的に「ユーザー1人あたり月額〇〇円」といったライセンス課金が主流です。利用する人数によってコストが決まるため、スモールスタートしやすく、予算の見通しが立てやすいというメリットがあります。まずは営業部門からDX(デジタルトランスフォーメーション)を始めたい、という場合に適しています。

BIツールの価格は、ライセンス体系(分析を行う作成者と、閲覧のみの利用者で料金が異なる場合が多い)、処理するデータ量、連携するシステム数など、複数の要素によって決まります。初期費用や連携開発費を含めると、SFAよりも高額になる傾向があります。しかし、一度導入すれば、営業データだけでなく、全社のあらゆるデータを統合・分析する基盤として、組織全体にスケール(拡張)させることが可能です。

4.両方導入するパターンとその連携方法

最終的に、データドリブンな組織を目指す多くの企業にとって、SFAとBIツールの両方を導入し、連携させることが理想的な姿と言えるでしょう。

導入のパターンとしては、まずSFAを導入して営業データの蓄積を習慣化し、データ活用の土台を築いた上で、次のステップとしてBIツールを導入し、より高度な分析へと進むのが着実な方法です。

両者を連携させる際は、API(Application Programming Interface)などを利用して、SFAに蓄積されたデータをBIツールへ自動で取り込みます。これにより、SFAが持つ「リアルタイムな現場データ」と、BIが持つ「全社横断的な分析能力」が組み合わさり、以下のような好循環が生まれます。

- SFAに日々の営業活動データが蓄積される

- BIツールがSFAのデータを自動で取得し、他のデータ(マーケティング、財務など)と統合して分析・可視化する

- 分析結果から得られた洞察(インサイト)に基づき、経営層やマネージャーが新たな営業戦略を立案する

- 新戦略に沿って現場がSFAを活用して活動し、新たなデータが蓄積される

このサイクルを回し続けることで、組織全体の意思決定の質とスピードが継続的に向上していくのです。

本記事のまとめ

本記事では、SFAとBIツールの根本的な違いから、それぞれの役割、機能、そして両者を連携させることのメリットに至るまでを解説してきました。

一般的に、SFAは営業担当者が複数名在籍し、チームとしての連携や業務効率化が課題となる法人向け(BtoB)ビジネスで特に効果を発揮します。導入事例としては「報告業務の工数が半減し、顧客訪問件数が約1.5倍になった」「案件進捗の可視化により、チームの受注率が15%向上した」などといった、営業プロセスの改善による生産性向上の成果が多く見られます。

一方、BIツールは扱うデータ量が多い小売・EC業界や、部門横断での分析が必要な中規模以上の企業で真価を発揮します。その成果は「顧客分析から優良顧客のパターンを発見し、客単価が約20%向上した」「リアルタイムの予実管理で問題点を早期に発見し、迅速な経営判断が可能になった」など、データ分析を起点とした、より戦略的なものとなります。

このように、SFAは「現場の実行力」を高め、BIツールは「経営・戦略の分析力」を高めることで、それぞれ異なる性質の成果をもたらすのです。

どちらを導入すべきか迷った際は、まず自社の最も大きな課題がどこにあるのかを見極めることが重要です。「日々の営業活動の属人化や非効率性」に課題があるならSFAが、「データはあるが、全社的な視点で活用できていない」と感じるならBIツールが、その解決への近道となるでしょう。

そして最終的には、SFAで良質なデータを蓄積し、BIでそのデータを戦略に昇華させるサイクルを構築することが、多くの企業にとっての理想形となるでしょう。