この記事は約 25 分で読めます。

1.データから見るSNS採用

近年、SNS採用(ソーシャルリクルーティング)への注目が高まっています。その背景には、大きく二つの流れがあります。一つは企業側の動向で、2023年の調査では約6割の企業が採用活動にSNSを活用していることが明らかになりました。もう一つは求職者側の変化です。

Z世代(1990年代後半〜2010年代生まれ)の台頭により、若年層のSNS利用が非常に活発になっています。この世代(2023年時点で12〜26歳)は1日あたりSNSを利用する時間が他世代より長く、10代平均74分・20代平均114分と全世代平均を大きく上回ります。そのため、新卒や若手層の採用ではSNSを活用したアプローチが欠かせない時代となりました。

さらに、求職者の情報収集手段の多様化も見逃せません。従来は求人サイトや会社説明会が主な情報源でしたが、現在では企業HP、口コミサイト、そしてSNSなど様々なチャネルで企業情報を得るようになっています。

実際、ある調査では新卒学生の62.7%が就職活動関連の情報収集にSNSを利用していたという結果も出ています。このように求職者の行動が変化する中で、企業も採用戦略にSNSを取り入れる必要性が高まっているのです。

また、中途採用に目を向けると、中小企業にとって従来の求人広告・人材紹介ではミスマッチが起きたりコストがかかりすぎたりするケースが多く、採用難易度が高いと感じられてきました。

そこで費用対効果の高い新手法としてSNS採用が注目されています。本記事では、SNS採用とは何かという基本から、そのメリットや活用方法、中途採用市場での有効性、成功事例、導入のステップ、そして運用上の注意点までを解説します。

参考:マスメディアン『人事担当者の7割が、「求める人材からの応募獲得」に苦戦【東海ビジネスサービス調べ】』

2.SNS採用とは

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは、その名の通り企業がTwitterやInstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて行う採用活動のことです。具体的な目的や手法は企業によって様々ですが、共通するのはSNS上で自社に関する情報を発信し、求職者との接点を作る点です。

例えば、InstagramやTikTokで自社の雰囲気が伝わる写真・動画を投稿して認知度向上や応募促進を図るケースはよく見られます。

また、SNSのダイレクトメッセージ機能を使って求職者と直接コミュニケーションを取ることも可能で、興味を持った候補者からの質問に回答したり、カジュアル面談の日程調整を行ったりといった活用もされています。従来の求人サイトや応募フォーム経由の一方向なやり取りに比べ、SNS採用ではより双方向で気軽なコミュニケーションが可能になる点が特徴です。

主なSNS採用の手法としては、以下のようなものがあります。

自社公式アカウントの運用

企業の採用担当者や広報担当が、自社の採用専用アカウント(または公式アカウント)で定期的に情報発信を行います。採用イベント告知、社員のインタビュー記事紹介、オフィスの写真公開、募集職種の案内など、求職者に向けたコンテンツを継続的に投稿します。SNS上で企業ファンを増やし、母集団形成や企業ブランディングに繋げる狙いがあります。

社員による情報発信(社員アンバサダー)

社員が自身のSNSで仕事の様子や会社の魅力を発信し、結果的に人材獲得に繋げる手法です。特に採用担当者や若手社員が個人のX(旧Twitter)アカウントで日常や採用活動について発信して、求職者との距離を縮めている例もあります。企業公式よりも個人発信の方が親近感や信頼を得やすい面があるため、社員を巻き込んだSNS採用も効果的です。

SNS上でのダイレクトリクルーティング

ビジネスSNS上で、求職者に直接メッセージを送ってスカウトする手法です。これらのプラットフォームでは求職者側も経歴やスキルを登録しているため、条件にマッチした人材にアプローチしやすい特徴があります。いわばSNS版のヘッドハンティングであり、特に専門人材や経験者採用において有効です。

即戦力人材の確保や専門性の高いポジションの採用では、従来の求人媒体や人材紹介サービスだけでは母集団形成が難しいケースが少なくありません。

そうした中で注目されているのが、SNSを活用した「ダイレクトリクルーティング」です。これらのプラットフォームでは、求職者が自身の職務経歴やスキルセットを詳細に登録しており、企業側はその情報をもとに、自社の条件にマッチする人材へ直接アプローチすることが可能です。

いわば、SNSを通じたスマートな“ヘッドハンティング”手法であり、特にITエンジニアやマーケター、マネジメント経験者など、専門人材の採用において高い成果を上げています。

こうした新しい採用アプローチをより効果的に実行するためには、プラットフォームの特性を理解するだけでなく、スカウト配信の精度やタイミング、パーソナライズされた文面の設計など、実践的なノウハウが不可欠です。企業が求める人物像に“刺さる”アプローチで採用成果を最大化するためには、最適なツールと運用設計が求められます。

SNS広告の活用

FacebookやInstagram、XなどのSNSプラットフォームに採用広告を出稿する方法です。ターゲット層の年齢・興味関心・地域などを絞って広告配信でき、求人サイトより低コストで広範囲にリーチできる場合があります。

SNS採用という文脈では「無料で情報発信する」イメージが強いですが、必要に応じて有料広告で拡散力を高めることも検討できます。たとえば短期間で応募者を集めたい時は、SNS投稿と並行して月数万円から広告出稿することで自社採用ページへの誘導を図る企業もあります。

このようにSNS採用には多彩なアプローチがあります。応募者獲得、企業認知度アップ、求職者とのコミュニケーション強化、企業ブランディングなど目的に応じて手法を組み合わせられる柔軟性が魅力です。では、SNS採用を活用することで具体的にどんなメリットが得られるのか、次章で見ていきましょう。

3. SNS採用のメリット

SNS採用は若年層へのリーチ手段として有効と言われますが、それ以外にも多くのメリットがあります。主な利点を整理すると次のとおりです。

拡散力が高い

SNSは投稿がユーザーの「いいね」や共有(リツイート等)によって爆発的に拡散し得る媒体です。いわゆる「バズる」ことができれば1日で数万人〜数十万人に自社を知ってもらうことも可能です。自社サイトや採用ブログだけではこれほどの拡散力は望めず、TVCMのような大掛かりな広告を打たずとも低コストで認知度向上が図れる点は大きなメリットです。

潜在層にもアプローチ可能

求人サイトやハローワークに来るのは今まさに転職・就職意欲のある「顕在層」ですが、SNS上には現在は積極的に転職を考えていない「潜在層」が多数存在します。日常的にSNSを眺めているうちに企業の投稿が目に留まり、「こんな会社があるんだ」と初めて認知する人も少なくありません。

つまりSNS採用を活用すれば、これまで接点のなかった優秀層を将来の候補者としてプールしておくことも可能です。長期的なタレントプール形成という観点でも有効な手法と言えます。

企業の魅力が発信しやすい

最近の求職者は単に給与や募集要項だけでなく、企業のリアルな雰囲気やカルチャーを知りたがっています。SNSでは写真や動画を通じて社内の様子や社員の声を伝えられるため、見る人に親近感を持ってもらいやすいのがメリットです。例えばオフィスの日常風景や社員の活躍を投稿すれば、求人票だけでは伝わらない社風を感じ取ってもらえます。これにより「この会社で働きたい」という共感や応募意欲を醸成しやすくなります。

低コストで運用できる

主要なSNSアカウントは基本無料で開設・利用できます。求人広告や人材紹介に多額の費用がかかる中、SNSなら投稿自体にコストはかかりません(※有料広告を使う場合は別途費用が発生します)。工夫次第で予算をほとんどかけずに自社の発信力を高められるのは、特に採用予算の限られた企業にとって大きな利点です。

投稿作成が容易

SNS投稿の内容はプラットフォームにもよりますが、短いテキストや写真・短尺動画が中心であり、専門的なコピーライティングや長文記事ほどの労力は不要です。思いついたタイミングで気軽に情報発信ができ、企業HPの更新やパンフレット作成と比べても工数が少なく続けやすい点が魅力です。※ただし動画の場合は撮影・編集に時間がかかる場合もあります。

候補者と双方向コミュニケーション

SNSでは一方通行の情報提供だけでなく、求職者からのコメントに返信したり、DMで質問を受け付けたりといった双方向の交流も可能です。メールや電話では堅苦しく感じるやり取りも、SNS上ならカジュアルに行えるため、候補者の本音や熱意を引き出しやすいでしょう。また、やり取りを通じて候補者の人柄や価値観を把握できるので、書類と面接だけでは見えにくい部分も理解しやすくなります。結果としてミスマッチ防止にもつながります。

以上のように、SNS採用には低コストで広範囲にリーチでき、企業の魅力を効果的に発信しながら求職者と直接つながれるという多角的なメリットがあります。特に若い世代の獲得には欠かせない手法ですが、中途採用においても大きな可能性を秘めています。次の章では、中途採用市場におけるSNS活用の有効性について掘り下げます。

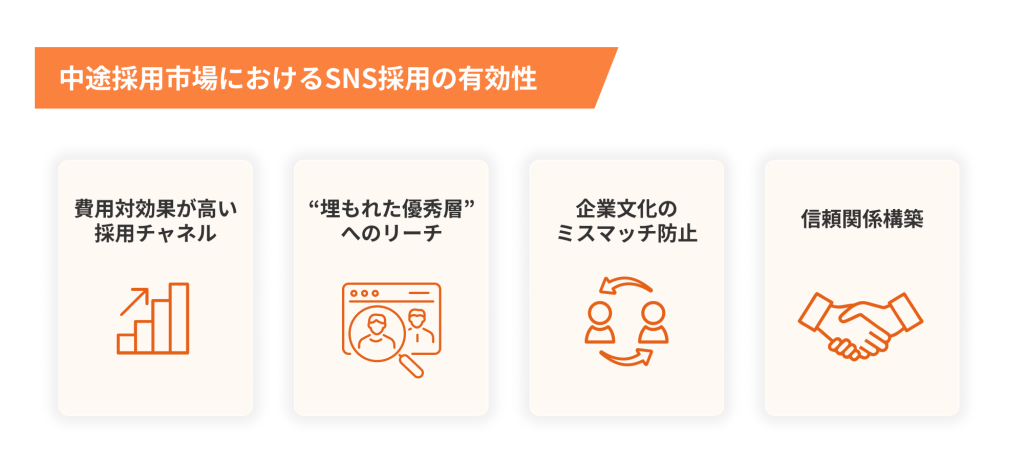

4. 中途採用市場におけるSNS採用の有効性

新卒採用のみならず、中途採用においてもSNS活用は効果的な戦略となり得ます。その理由をいくつか挙げてみましょう。

費用対効果が高い採用チャネル

中途人材の獲得では、求人広告掲載料や人材紹介フィーなど一人当たりの採用コストが高額になりがちです。特に中小企業にとっては、こうした従来手法では採用活動自体が負担になっていました。一方でSNS採用はアカウント運用そのものは無料で始められるため、コストを抑えつつ候補者にリーチできる点で中途採用チャネルとしても有効です。限られた予算でより多くの候補者と接点を持てるため、採用費用対効果の改善が期待できます。

“埋もれた優秀層”へのリーチ

即戦力となる中途人材ほど現職で忙しく、求人サイトを頻繁にチェックするとは限りません。その点、SNSであれば日常の合間にタイムラインを眺めているような層にも自然にアプローチできます。例えば優秀なエンジニアやデザイナーが趣味でTwitterを見ている時に自社の投稿が目に留まれば、求人サイトでは出会えなかった人材にアプローチできるかもしれません。SNS採用はこうした潜在的な転職候補者層との接点を生み出せるため、中途採用のすそ野を広げる意味で大きな価値があります。

企業文化の訴求によるミスマッチ防止

中途採用では入社後のミスマッチが企業・応募者双方の課題です。SNSでは企業の雰囲気や価値観を発信しやすいため、事前にリアルな情報を伝えて求職者との認識合わせができるという利点があります。例えば社員の働く姿やオフショット、社内イベントの様子、あるいは経営陣の人となり等をSNSで発信しておくことで、応募前に「自分に合いそうな会社か」を候補者自身が判断しやすくなります。結果として、本当にフィットする人だけが応募してくれる可能性が高まり、入社後の定着率向上にもつながるでしょう。「求人票だけでは伝わらないリアルな企業の姿」をSNSで補完することが、より良いマッチング実現のカギとなります。

直接コミュニケーションで信頼関係構築

前述の通り、SNSでは求職者からのコメントや質問に人事担当者が直接応答できます。中途求職者にとって、転職の不安点を気軽に相談できる窓口があるのは安心材料になります。例えば「残業は多いですか?」「在宅勤務は可能でしょうか?」といった質問にSNS上で回答すれば、応募前に疑問を解消できます。こうした対話を通じて候補者は企業への信頼感や親近感を抱きやすくなり、応募意欲の向上や内定承諾率アップにも寄与するでしょう。

以上のように、SNS採用は中途採用市場でもコスト削減、母集団拡大、質的マッチング向上といった恩恵をもたらします。ただし効果を得るためには中途採用ターゲットに合った使い方をすることが重要です。次章では主要なSNSプラットフォームの特徴を比較し、自社の採用ターゲットに適した活用法を考えてみましょう。

5. 採用に使えるSNSプラットフォーム比較(X・Instagram・LinkedInなど)

一口に「SNS」と言っても、各プラットフォームごとにユーザー層や発信できる内容の特徴が異なります。ここでは代表的なSNSの国内利用状況と、採用用途での特徴を比較してみましょう。

X

日本国内の月間アクティブユーザー数は約5,800万人と最大級。10代〜30代の若年層利用者が多く、拡散力の高さが魅力です。短文テキストによる手軽な投稿が中心で、企業の採用アカウント運用も比較的少ない労力で更新しやすいプラットフォームです。

「最新情報」や採用イベントのリアルタイム告知などを発信すると効果的でしょう。拡散性が高い分、話題になれば一気に認知度を広げられます。

Instagram(インスタグラム)

月間アクティブユーザー数は約3,300万人以上で、その多くが10代〜30代の若年層です。写真・動画を中心としたビジュアル重視のSNSであるため、企業のオフィスや働く社員の姿など「視覚的に伝わる情報発信」に適しています。

オシャレなオフィス風景や社員インタビュー動画を投稿すれば、企業のイメージアップやブランディングに効果的です。ストーリーズ機能で日常の一コマを紹介したり、ライブ配信で求職者と交流するなど双方向コミュニケーションにも活用できます。

Facebook(フェイスブック)

月間アクティブユーザー数は約2,600万人で、30代以降のミドル・シニア層にもユーザーが多いSNSです。実名登録が基本でビジネス利用も盛んなため、年齢層高めの中途人材にリーチしたい場合に向いています。

文字数制限が緩く長文投稿も可能なため、「仕事内容の詳細説明」「働き方のポリシー共有」など踏み込んだ情報発信もしやすいのが特徴です。社長メッセージや社員のストーリーをじっくり伝える場として活用できます。

TikTok(ティックトック)

月間アクティブユーザー数は約1,700万人で、10代〜20代のZ世代ユーザーが多数を占めます。短尺の動画コンテンツのみを次々視聴するプラットフォームで、エンタメ性やトレンド感のある発信に適しています。

投稿がヒットすれば強力な拡散が期待でき、新卒採用やアルバイト採用など学生への認知獲得に有効です。ただし動画制作の手間はかかるため、コンテンツ企画力や制作リソースがある場合にチャレンジするとよいでしょう。

LINE(ライン)

日本国内で月間利用者9,400万人とほぼ国民的インフラになっているコミュニケーションアプリです。10代〜80代まで幅広い年代が利用しており、特に日本ではメールよりLINEで連絡を取る文化が定着しています。

企業がLINE公式アカウントを開設すれば、友だち登録してくれたユーザーに対して直接メッセージ配信が可能で、採用サイトへの誘導や説明会の案内、面接日程の調整連絡などにも使えます。

ただしユーザー側から積極的に友だち追加してもらう仕掛けが必要で、他のSNSに比べて新規層への露出は得にくい面があります。すでに興味を持ってくれた母集団との連絡ツール・情報提供チャネルとして有効でしょう。

LinkedIn(リンクトイン)

世界最大級のビジネスSNSで、日本国内のユーザー数は約400万人(2024年時点)と推定されています。主な利用者層は30〜40代のビジネスパーソンで、職務経歴やスキルを公開して業界の専門情報共有やネットワーキングに利用されています。

日本では利用率がまだ3%程度と低めですが、近年は転職市場の活性化やグローバル人材交流の増加に伴い注目度が上がっています。

LinkedInでは企業公式ページでの採用情報発信や、求人掲載、さらには個別にユーザーへスカウトメッセージを送ることも可能です。中途採用やグローバル人材の採用に向いており、特にIT・デジタル関連職種では重要なプラットフォームになりつつあります。

SNSを活用したダイレクトリクルーティングは、単なる求人掲載にとどまらず、「この人に会いたい」と思える候補者に直接スカウトメッセージを送ることができる、いわば“攻めの採用”手法です。しかし、実際に成果を上げるには、ターゲット選定からメッセージ設計、タイミングや運用フローまでの精緻な戦略が求められます。そこで、SNSでの採用を効率化・最適化するソリューションとして注目されているのが、Sales Markerが提供する「Recruit Marker」です。

Wantedly(ウォンテッドリー)

日本発のビジネスSNSで、就職・転職目的のユーザー約350万人が登録しています。20〜30代のミレニアル世代が中心で、ユーザーの約30%はエンジニア職という特徴があります。Wantedly最大の特徴は「シゴトでココロオドルひとを増やす」というコンセプトのもと、給与や待遇ではなくミッションや社風への共感でマッチングを図る点です。

企業はウォンテッドリー上でカジュアル面談の募集記事を掲載したり、興味を持ったユーザーにスカウトメッセージを送ることができます。

いわば採用に特化したSNSなので、運用すれば応募獲得に直結しやすいのが利点です。スタートアップやベンチャー企業が自社のビジョンに共感する仲間を集める場として活用している例が多く見られます。

以上、主要SNSの特徴をまとめました。自社の採用ターゲットの年代や職種、企業規模によって、適したプラットフォームは異なります。

たとえば「若手層向けに企業認知度を上げたい」ならInstagramやTikTokを、「経験豊富な即戦力を探したい」ならLinkedInやWantedlyを、「幅広い層に社名を知ってもらいたい」ならX(Twitter)やFacebookを、といった具合です。

まずは各SNSの特性を理解し、自社に合いそうなものから運用を始めてみると良いでしょう。なお、SNSによって反響も様々ですので、最初から一つに絞りすぎず複数試しつつ見極めることも重要です。次章では、実際にSNS採用を成功させている企業の事例を見てみます。

6. 企業によるSNS採用成功事例

ここでは、SNS採用を積極的に取り入れて成果を上げている企業の例をいくつかご紹介します。それぞれ自社の特徴に合わせた活用方法で成功を収めています。

株式会社ニトリ

家具・インテリア大手のニトリは新卒採用向けにLINE公式アカウントを活用しています。2023年9月時点でLINEの友だち登録者を62,606人獲得しており、就職活動中の学生との重要な接点となっています。LINEではトーク画面のリッチメニューから他のSNSや採用ホームページへリンク誘導できるため、ニトリではLINEをハブにInstagramや新卒採用サイトへ効果的に流入させています。LINEで蓄積したファン層に対し、イベント情報配信やスケジュール連絡を行うことでスムーズな選考フローを実現しています。SNSごとの強みを組み合わせた運用で成功したケースです。

株式会社つぶだてる

人材紹介業界の競争が激化する中、従来のスカウトメール頼みの集客手法では開封率・返信率ともに低下し、優秀な人材との接点を持つことがますます難しくなっています。こうした課題に対し、株式会社つぶだてるは求職者がプラットフォームに登録する前の段階で転職意向の兆しを捉え、SNSを通じてパーソナライズされた先行アプローチを可能にする「Recruit Marker」を導入。結果、返信率は従来の6倍となる13%、返信者の60%以上が面談に至るという高い成果を実現しました。事例ページでは、同社がどのようにインテントリクルーティングを活用し、数万件のスカウトメール送信よりも高い効率とマッチング精度を達成したのか、具体的な取り組み内容や運用の工夫、そして今後の展望について詳しくご紹介します。

株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)

IT大手のDeNAは新卒採用にYouTubeやX(旧Twitter)を活用しています。Xでは2023年9月時点で約5,094名のフォロワーを獲得し、インターンシップやコンペ情報をタイムリーに発信して学生の関心を引いています。一方YouTubeでは「事業家のDNA〜事業家を目指すあなたへ〜」と題した動画シリーズを展開し、自社の起業家精神や事業内容を学生に伝えるユニークなコンテンツを提供しています。チャンネル登録者数は約1.91万人に達し(2023年9月時点)、動画ならではの深いメッセージ発信が刺さっているようです。このようにテキスト中心のSNS+動画プラットフォームという複数チャネルでそれぞれの強みを活かし、母集団形成と企業理解促進を両立した成功事例です。

各社の事例から学べるポイントは、「自社の規模や業種・ターゲット層にマッチしたSNSとコンテンツを選んでいる」こと、そして「SNS運用を継続しファン層を育成している」ことです。では、自社でもこれからSNS採用を始めたい場合、具体的にどのような手順で進めれば良いのでしょうか。次章では、SNS採用を導入・運用する際のステップについて解説します。

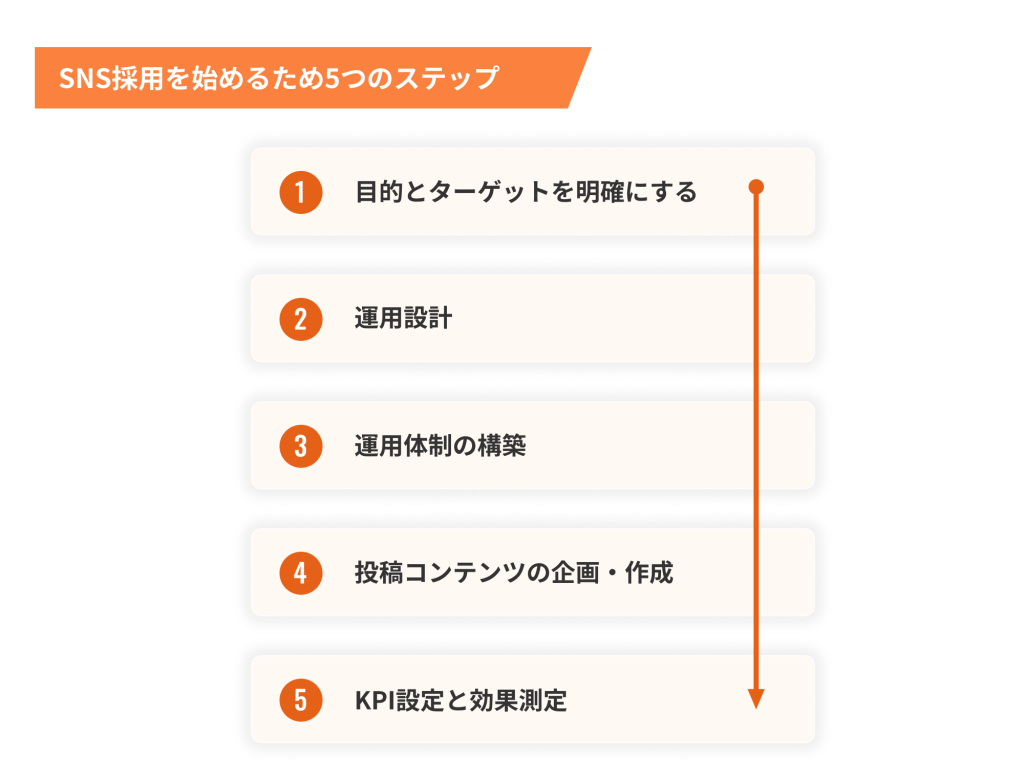

7. SNS採用を始めるためのステップ(運用設計・運用体制・投稿内容・KPI設定)

SNS採用を成功させるには、事前の計画と社内体制づくりが肝心です。ここでは、初めてSNS採用に取り組む企業向けに、導入〜運用までの基本ステップを順を追って説明します。

ステップ1. 目的とターゲットを明確にする

まずは「なぜSNS採用を行うのか」「どんな人材にアプローチしたいのか」をはっきりさせます。目的が「認知度向上」なのか「応募者数増加」なのか、「ブランディング」なのかによって、戦略は変わります。

同時に、自社が求める人物像やターゲット層(年代・職種・スキルなど)も具体的に設定しましょう。例えば「ITエンジニア経験5年以上の30代」「新卒の文系学生でチャレンジ精神旺盛な人」等です。

目的とターゲットを明確化することで、後の媒体選定やコンテンツ設計、効果測定の指標設定が容易になります。ペルソナ(具体的なモデル人材像)を描いておくと、「ターゲットはどんな情報を求めているか」「自社の何に魅力を感じるか」が見えてきて、発信内容のコンセプトも固まりやすくなります。これを怠ると、せっかく投稿を続けても訴求のブレた内容になってターゲットに響かない恐れがあります。最初にしっかり戦略の土台を作りましょう。

ステップ2. 運用設計(プラットフォーム選定とコンテンツ方針の策定)

目的・ターゲットが定まったら、それに合ったSNSプラットフォームを選び、運用方針を設計します。前章で見たように、各SNSごとにユーザー層や得意な表現方法が異なります。

ターゲット層が集まる媒体はどれか、発信したい内容と相性が良い形式は何かを考えましょう。例えば若年層向けに社風をビジュアルで伝えたいならInstagram、専門職エンジニアにリーチしたいならWantedlyやLinkedIn、といった具合です。迷う場合は複数のSNSを試験的に運用してみて、反応の良いものに注力するのも一つの方法です。

また、投稿コンテンツの方向性やトーン&マナーも設計段階で決めておきます。企業の魅力を最大限伝えるにはどんなテーマが良いか、画像中心かテキスト中心か、投稿頻度は週○回程度か、といったガイドラインを作るイメージです。

コンテンツに一貫性がないとフォロワーが定着しにくいため、「うちの採用SNSでは○○を発信する」という軸を明らかにしておくと良いでしょう。例として、「社員の日常や人柄が伝わる投稿をメインにする」「会社のミッションや業界情報を発信して共感層を集める」など、自社の魅力を引き出せる切り口を検討します。

ステップ3. 運用体制の構築(社内協力の取り付け)

SNS採用を推進するにあたっては、誰がコンテンツを作り発信し、誰が問い合わせ対応をするのかといった運用体制を明確にする必要があります。人事担当者が兼務で行う場合でも、社内の他部署の協力が不可欠です。

たとえば採用向けSNSの人気コンテンツである「社員インタビュー」「内定者の声紹介」などは、現場社員や新入社員への取材協力がなければ作れません。そこで、事前に会社全体でSNS採用に協力する空気づくりをしておくことが大切です。経営層には採用広報の重要性を説明し、現場社員にも発信協力への理解を求めましょう。

「取材に応じてもらえない」「ネタが集まらない」という状況を防ぐため、社内向けにSNS採用の目的とメリットを共有し、巻き込みを図ることがポイントです。

また、実際の運用では継続的な投稿と迅速なレスポンスが求められるため、担当者のリソースも考慮します。SNS運用は思った以上に工数がかかるものです。

理想的には専任担当やチームを置けると良いですが難しければ、他業務と両立できる範囲で計画しましょう。担当者を明確に決め、必要なら外部支援も活用することを検討します。例えばSNS運用代行サービスや、コンテンツ制作を専門とする代理店に部分委託する企業もあります。自社の規模に応じて無理のない体制を構築し、「投稿が途切れて放置」という事態にならないようにしましょう。

ステップ4. 投稿コンテンツの企画・作成

運用準備が整ったら、具体的な投稿内容の企画に入ります。求職者に響くコンテンツを考えるうえで重要なのは、「人間味」や「リアル」を感じられる内容にすることです。企業のロゴや定型的な説明よりも、実際に働く社員の声や現場の雰囲気に求職者は興味を持ちます。そこで例えば以下のようなコンテンツを計画すると良いでしょう。

- 社員インタビュー・社員紹介:若手社員やベテラン社員の仕事ぶり、入社の決め手、1日のスケジュール紹介など。社員の人柄や価値観が垣間見えるような投稿は人気コンテンツです。「社員の生の声」を伝えることで企業への親近感が高まります。

- 職場環境・社内イベントの紹介:オフィスの写真やオフィスツアー動画、社内研修や懇親会、部活動の様子など。働く場の雰囲気や楽しさを視覚的に伝えることで、「この会社で働くイメージ」が湧きやすくなります。

- 募集要項の深掘り解説:求人票に書ききれない仕事内容の詳細や、募集部署の紹介、上司となる人物からのメッセージなどを投稿します。特にFacebookのように長文が読まれる媒体では、募集背景や仕事のやりがいを掘り下げて伝えることで応募意欲を刺激できます。

- 就職・転職ノウハウの提供:自社の宣伝一辺倒ではなく、業界研究のコツ、面接対策Q&A、キャリア形成に役立つ情報など、求職者に有益な一般情報も織り交ぜます。これによりフォロワーのエンゲージメントを高め、自社への信頼感醸成につながります。

コンテンツが決まったら、一定の頻度で投稿するスケジュールも立てます。週◯回・○曜更新などルーティンを決めておくと運用が安定します。投稿後はコメントがついた場合に速やかに返信するなど、双方向コミュニケーションも欠かさず行いましょう。丁寧な対応を心がけることで、企業への信頼感や親近感を一層高めることができます。

ステップ5. KPI設定と効果測定

SNS採用は短期で成果が出にくいとはいえ、改善を重ねていくためにKPI(重要業績評価指標)の設定と測定は欠かせません。あらかじめ「どの数字を成功基準にするか」を決めておき、定期的に振り返りましょう。一般的にSNS採用で追うべきKPIには以下のようなものがあります。

- リーチ指標: インプレッション数(投稿が閲覧された延べ回数)やリーチ数(投稿が届いたユーザー数)など。SNS上でどれだけ広範囲に情報を届けられたかを示す指標です。企業認知度アップや母集団形成が目的なら重要なKPIとなります。

- エンゲージメント指標: いいね数、コメント数、シェア数などユーザーの反応を測る指標です。投稿内容への関心度合いや質の評価として参考になります。「興味喚起」が目的であればエンゲージメント率(閲覧に対する反応の割合)も見ると良いでしょう。

- フォロワー数の推移: アカウントのファンベースがどれだけ成長しているかを示す基本指標です。フォロワーが増えれば将来的な応募者母集団も増える可能性が高まります。ただし闇雲に数だけ増やすより、自社に関心の高い質の良いフォロワーをいかに増やすかが重要です。

- サイト誘導・応募数: SNS経由で自社採用サイトへのクリック数やエントリー数を計測できるなら、最終成果に直結するKPIとなります。例えば「○月はSNS経由応募が◯件」と追えると効果を実感しやすいでしょう。Googleアナリティクス等を用いて、UTMパラメータでSNS流入をトラッキングする手法もあります。

- 採用数・定着率: 最終的なゴールとして、SNS経由で採用した人数や、その人たちの定着・活躍状況まで追跡できると理想的です。ここまで追うのは難しいかもしれませんが、可能であればSNS採用の真のROI(投資対効果)を測る指標になります。

自社の目的に照らして、どのKPIを重視するか選定しましょう。例えば「まずは認知拡大」が目的ならリーチとエンゲージメント、「応募者数増加」が目的なら応募数とフォロワー数、といった具合です。

設定したKPIは毎月または四半期ごとにモニタリングし、どの投稿が効果的だったか、ターゲットに響いているかを分析します。数値の振り返りをチームで行い、「この企画は反応が良かったから今後も継続しよう」「このプラットフォームからの応募が少ないのでテコ入れしよう」など改善策に活かしましょう。

こうしたPDCAサイクルを回すことで運用精度が高まり、最終的には質の高い応募者確保につながっていきます。

以上がSNS採用導入の基本ステップです。一足飛びに完璧を目指す必要はありませんので、自社の状況に合わせてできるところから始め、徐々にブラッシュアップしていきましょう。

8. 注意点と失敗しないためのポイント

最後に、SNS採用を進める上で注意すべき点や、失敗を防ぐためのポイントを押さえておきます。メリットの多いSNS採用ですが、正しく運用しないと逆効果になり得る側面もあります。

短期的な成果を過度に期待しない

SNS採用は基本的に認知獲得や関係構築がメインの長期施策です。運用開始直後はフォロワーも少なく、投稿を見てもらえる数自体が限られます。仮に閲覧が増えてきても、すぐに採用に直結するとは限りません。

したがって、「開始1〜2ヶ月で応募がゼロでも当たり前」くらいの心構えが必要です。短期間で成果が出ないからといってすぐ止めるのではなく、腰を据えて育てる施策と割り切りましょう。初年度は効果が薄くても、半年〜一年と続ける中で徐々にフォロワーが蓄積され、二年目以降に採用成果が現れるケースも多いです。「育成期間が必要」と社内で共有し、短期KPIばかり追わないことが成功への近道です。

炎上リスクへの対策

SNSで情報拡散力が高いのはメリットですが、その裏返しとして不適切な発言が瞬く間に炎上してしまうリスクもあります。注目を集めようと過激な表現を用いた結果、批判が殺到して企業イメージが毀損するといった事態は絶対に避けねばなりません。

不特定多数が見る公開アカウントでは、誤解を招く恐れのある表現や挑発的な内容は厳禁です。投稿前に必ずダブルチェックし、社内規定や法令、公序良俗に反しないか確認しましょう。また万一炎上しかけた場合に備え、迅速な謝罪・訂正対応のフローも決めておくと安心です。SNSポリシーを策定し、担当者だけでなく社員にも周知しておくとよいでしょう。

継続運用のマンパワーを確保する

SNSは次々と新しい投稿が流れていくため、定期的に情報発信を続けないとユーザーの目に留まらなくなります。特に企業アカウントは個人に比べフォローしてもらうハードルが高いため、こちらから積極的に露出を増やしていかなければなりません。

そのためにはコンスタントな投稿とネタ出しが不可欠で、人手や時間もある程度かかります。運用開始後に「忙しくて更新が滞った」ということのないよう、あらかじめ担当者の業務配分や投稿スケジュールを調整しておきましょう。どうしても社内リソースが足りない場合は、先述のように外部の力を借りることも検討してください。SNSは手軽に始められる反面、続けるには地道な努力が必要な点を肝に銘じておきましょう。

運用ノウハウの習得

SNS採用と言っても、どのプラットフォームをどう活用すれば効果的かを見極め、適切な戦略を立てるにはマーケティング的な知見が求められます。何となく始めるだけでは成果に結び付きにくいため、担当者自身がSNSマーケティングの知識を身につけることも重要です。

投稿の反応データを分析して改善に活かすスキルも必要になるでしょう。もし社内に経験者がいない場合、研修を受講したり専門書で学んだりしてノウハウを蓄積することをお勧めします。

また、採用分野に強いSNS運用代行会社に相談するのも一つの手です。プロの力を借りれば短期間で成果を出せる場合もあります。「手軽に始めやすいが、極めるには奥深い」のがSNS運用であることを認識し、不断の学習と改善を続けましょう。

以上のポイントを押さえれば、SNS採用で大きな失敗を避けつつ着実に成果を積み上げていけるはずです。

9. まとめ

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)について、その概要からメリット・活用法、中途採用での有効性、成功事例、導入ステップ、注意点まで幅広く解説してきました。

おさらいすると、SNS採用は低コストで広範囲の候補者にリーチでき、企業の魅力をリアルに発信しながら求職者とのエンゲージメントを高める有力な手法です。一方で即効性は期待しにくいものの、長期的に取り組めば認知度向上から応募者プール形成、ミスマッチ防止まで多くの成果をもたらしてくれます。

実際の成功事例では、企業ごとに創意工夫しつつ自社の特性に合ったコンテンツと媒体で成果を上げていることが分かりました。「自社は知名度が低いから難しいのでは…」と思われるかもしれません。

しかし、SNSはむしろ中小企業でもチャレンジしやすい採用ブランディング手法です。アイデア次第で大企業に負けない発信ができますし、費用面でもハンデは小さいと言えます。

今後の展望としては、SNS採用はさらに普及し採用活動のスタンダードになっていくでしょう。

近年、採用市場は急速に変化し、求職者主導の傾向がますます強まっています。従来の求人掲載や人材紹介だけでは優秀な人材に出会えないと感じている企業も多いのではないでしょうか。そんな中注目されているのが、営業的なアプローチでターゲット人材に直接アプローチする「攻めの採用」です。限られた人事リソースでも、成果につながる候補者と出会うためには、効率的かつ戦略的なスカウト活動が不可欠です。

そこで活用したいのが、スカウト型採用を支援する「Recruit Marker(リクルートマーカー)」です。