この記事は約 15 分で読めます。

- マーケティングミックスとは

- マーケティングミックスの定義と目的

- 4Pと4Cの違いと関係性

- マーケティングミックスが重要な理由

- マーケティングミックスの4P戦略

- 製品(Product)のポイント

- 価格(Price)の設定方法

- 流通(Place)の選び方

- プロモーション(Promotion)の効果的な手法

- マーケティングミックスの4C視点での考え方

- 顧客価値(Customer Value)を高める方法

- コスト(Cost)を最適化するアプローチ

- 利便性(Convenience)を向上させる工夫

- コミュニケーションの重要性

- マーケティングミックスを活用した成功事例

- 大手企業のマーケティングミックス事例

- 中小企業が成功したマーケティング戦略

- 業界別のマーケティングミックスの活用例

- マーケティングミックスを効果的に活用するためのポイント

- ターゲット市場の明確化

- データ分析を活用した戦略立案

- PDCAサイクルでの継続的な改善

- まとめ:マーケティングミックスで顧客志向の戦略を構築しよう

企業が商品やサービスを市場に提供する際、戦略を構築するうえで欠かせないのが「マーケティングミックス」です。従来から活用されてきた4P(Product, Price, Place, Promotion)に加え、現代の消費者視点に立った4C(Customer, Cost, Convenience, Communication)という考え方も重要視されています。

本記事では、マーケティングミックスの基本から、4Pと4Cの違い、そして企業が実際の戦略に活用する際の具体的なステップまで、わかりやすく解説します。

マーケティングミックスとは

マーケティングミックスとは、企業が製品やサービスを市場に提供する際に、効果的に顧客に届け、価値を提供するための戦略的な要素の組み合わせです。4つの基本要素「4P(製品・価格・流通・プロモーション)」を中心に構成され、これらをどのように設計・運用するかによって、市場での成功が左右されます。

現在では、顧客視点を重視した「4C(顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーション)」という考え方も広まり、企業は一方的な販売ではなく、双方向の関係構築を意識したマーケティングが求められるようになっています。

マーケティングミックスの定義と目的

マーケティングミックスのアプローチの目的は、大きく2つあります。第一に、顧客満足の最大化です。顧客が本当に求めている製品やサービスを、適切な価格と方法で提供することにより、満足度を高め、リピートや口コミを促します。第二に、企業の収益性向上です。競合との差別化を図り、自社の提供価値を明確にすることで、売上・利益を安定的に確保することが可能になります。

さらに、マーケティングミックスは新規事業開発や製品リブランディング時など、幅広いビジネスシーンで活用される基本理論であり、現代マーケティングにおいて不可欠なフレームワークといえるでしょう。

4Pと4Cの違いと関係性

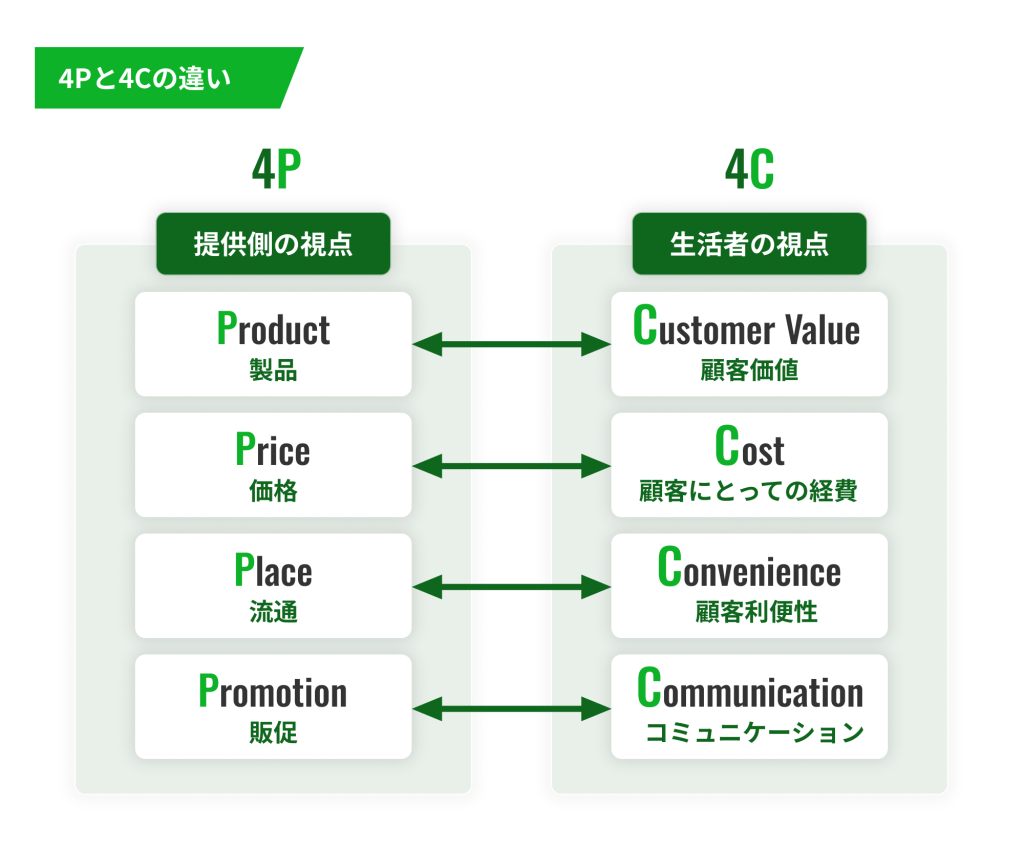

マーケティングミックスの中核となる「4P」と「4C」は、それぞれ異なる視点から市場戦略を捉えるフレームワークです。4Pは企業視点、4Cは顧客視点という立場の違いがあり、現代ではこの両者をバランスよく組み合わせることが効果的な戦略構築につながります。

4Pとは、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」の頭文字を取ったもので、企業が提供する商品やサービスを、どのように市場に届けるかという“提供者側の論理”を整理する枠組みです。一方で、4Cは「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客が支払うコスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(対話)」の略称であり、顧客が何を望み、どのように感じるかという“生活者の視点”からマーケティングを設計する考え方です。

例えば、「Product(製品)」は4Cでいう「Customer Value(顧客価値)」に相当し、企業が売りたいものではなく、顧客が本当に求める価値にフォーカスする必要があります。また「Promotion(販促活動)」は、「Communication(双方向の対話)」に置き換えられ、情報を一方的に届けるだけでなく、SNSやレビューなどを通じて顧客と関係性を築く姿勢が求められます。

このように、4Pはマーケティング戦略の“設計図”としての役割を持ち、4Cは“現代社会に対応した視点の変換”といえます。両者を統合的に活用することで、時代に合った顧客志向のマーケティングが実現可能となります。

マーケティングミックスが重要な理由

マーケティングミックスがビジネスにおいて重要視される理由は、顧客に価値を届けるプロセス全体を体系的に設計・管理できる点にあります。市場には同様の商品やサービスが溢れており、ただ「良いモノを作る」だけでは選ばれない時代です。その中で、マーケティングミックスは企業が「何を・いくらで・どこで・どうやって」提供するかを戦略的に組み立てることを可能にします。

特に現代の消費者は、価格や品質だけでなく、利便性やブランドとの関係性も重視する傾向が強くなっています。つまり、企業が一方的に設計した4Pだけではなく、4Cのように“顧客の体験全体”を考慮した戦略が求められるのです。

また、マーケティングミックスは社内の各部門(開発、営業、広報、物流など)が一貫した方向で活動するための“共通言語”としても機能します。戦略と実行が噛み合わない組織において、ミックスの見直しはパフォーマンス改善の重要なカギとなるでしょう。

このように、マーケティングミックスは単なる理論ではなく、顧客志向の戦略設計や部門間の連携強化、さらには競争優位性の確立に直結する実践的なフレームワークです。とくに、顧客のニーズが複雑化・多様化する現代においては、4Pと4Cの両軸で施策を組み立てることで、より精度の高いマーケティングが可能になります。

こうしたマーケティング戦略を効果的に運用するためのツールとして注目されているのが Marketing Markerです。Webサイトに訪問した企業の検討フェーズに応じて、LPやポップアップ、フォームの出し分けを自動で実行。誰が、どこで、どのくらい関心を示したのかを可視化し、接点の強さに応じたアプローチができるため、ナーチャリングの質を大きく向上させることができます。

戦略(マーケティングミックス)と実行(ツール活用)の両輪を揃えることで、より実効性のあるマーケティング活動を実現しましょう。

マーケティングミックスの4P戦略

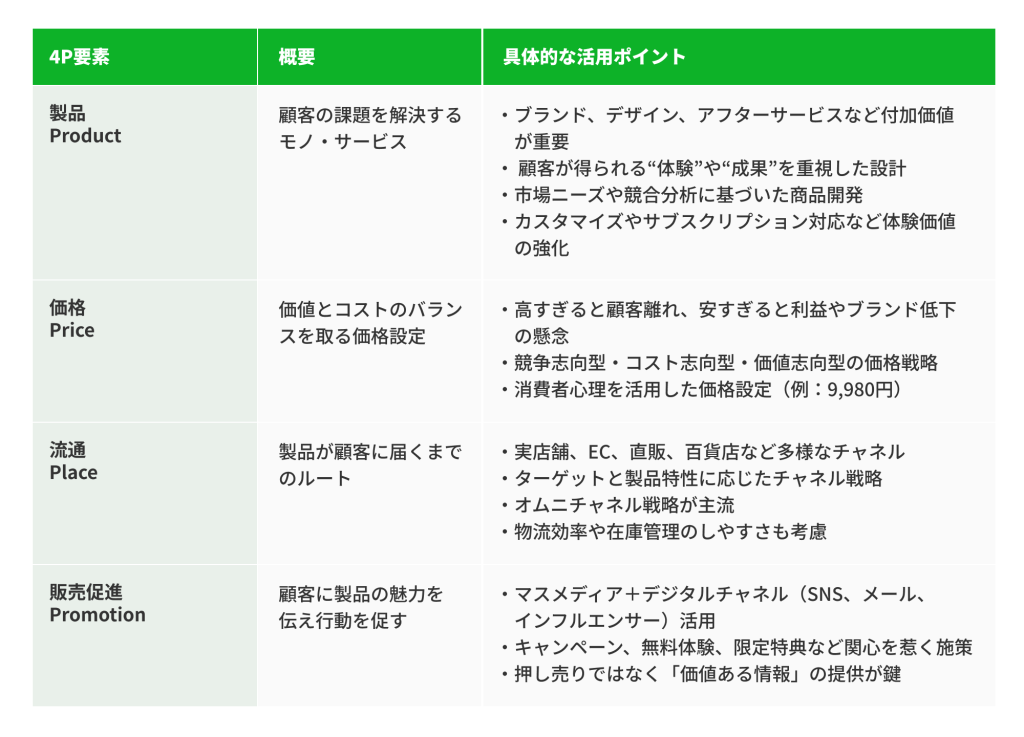

4P戦略は、企業が提供する商品やサービスの価値を最大化し、ターゲット市場に適切に届けるための基本構成です。

ここでは、4Pそれぞれの役割と効果的な活用法について解説します。

製品(Product)のポイント

製品戦略では、単に物理的な「モノ」としての価値だけでなく、ブランド、デザイン、パッケージ、アフターサービスといった付加価値も重要です。顧客は製品そのものではなく、「その製品を使った結果」を求めているため、利用シーンや課題解決への貢献度を踏まえた設計が不可欠です。

また、商品開発では市場ニーズのリサーチや競合分析が前提になります。特に現代では、サブスクリプションやカスタマイズ可能な商品など、顧客の体験価値を重視した商品設計が支持を集めています。製品のライフサイクルも意識し、継続的にアップデートしていく柔軟性が求められるでしょう。

価格(Price)の設定方法

価格戦略は、企業の利益と顧客の期待のバランスを取るための重要な要素です。価格が高すぎれば顧客離れを起こし、安すぎれば利益が出ないだけでなく、ブランド価値の低下にもつながりかねません。

市場調査をもとに、競合と比較した適正価格を設定する「競争志向型」、原価を基準に一定の利益率を加える「コスト志向型」、そして顧客が感じる価値をもとに価格を決める「価値志向型」など、さまざまなアプローチがあります。特に近年では「心理価格(例:9,980円)」など、消費者心理に訴える価格戦略も効果的です。

流通(Place)の選び方

流通チャネルの選定は、製品がターゲットに届く“道筋”を作る重要なポイントです。実店舗、小売店、オンラインストア、直販など、複数のチャネルを組み合わせる「オムニチャネル戦略」が近年主流となっています。

たとえば、高価格帯の製品では、ブランドイメージを保つために直営店や百貨店での販売を行い、低価格帯では量販店やECモールを活用するなど、製品特性とターゲットの購買行動に応じた戦略が必要です。物流効率や在庫管理のしやすさなども流通チャネル選定の際に考慮すべき要素となります。

プロモーション(Promotion)の効果的な手法

プロモーションとは、製品やサービスの存在と魅力を顧客に伝え、購買行動を促す活動です。従来のテレビ・新聞・ラジオなどのマスメディアだけでなく、SNS、メールマーケティング、インフルエンサー施策など、デジタルチャネルの活用が不可欠になっています。

また、キャンペーンや限定特典、無料体験など、顧客の関心を惹きつける仕掛けも重要です。現代では広告を見る側も情報に敏感であり、押し売り的な手法は逆効果になることもあるため、「価値のある情報提供」と「自然なエンゲージメント」を意識することが成功のカギとなります。

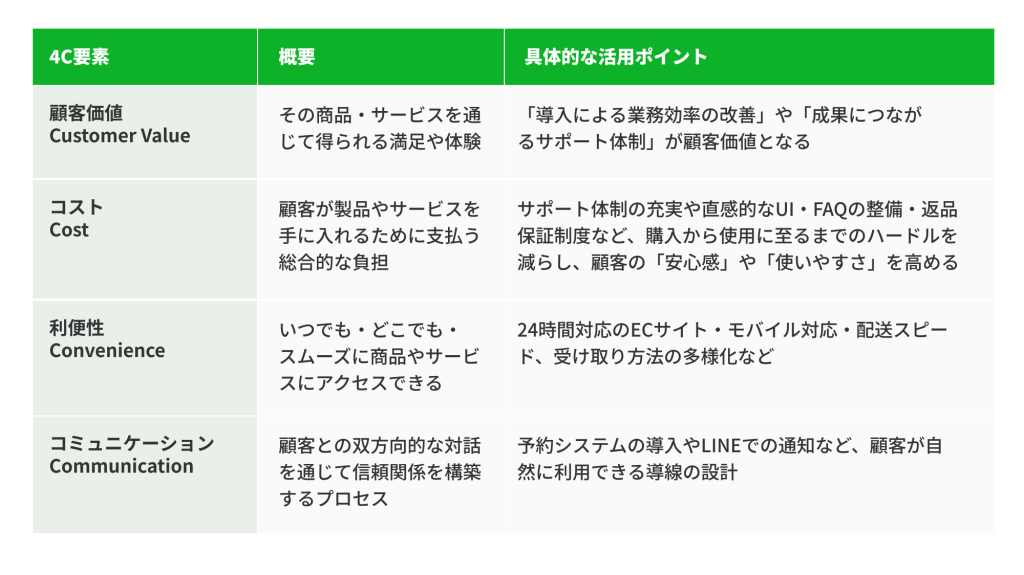

マーケティングミックスの4C視点での考え方

従来の4P戦略が企業側の視点で構成されていたのに対し、4Cは顧客のニーズや行動を中心にマーケティングを設計する考え方です。現代の顧客は情報に敏感で、ブランドとの関係性や利便性を重視する傾向にあるため、この4Cの視点を取り入れることが競争優位の確立につながります。

ここでは、それぞれのCの意味と具体的な施策を解説します。

顧客価値(Customer Value)を高める方法

顧客価値とは、「その商品・サービスを通じて得られる満足や体験」のことを指します。単にスペックが優れているだけではなく、顧客が抱える課題をどのように解決できるか、どんな感情や成果を提供できるかが重視されます。

たとえば、健康食品であれば「成分の質」だけでなく、「摂取しやすさ」や「習慣化のしやすさ」が価値となります。BtoBの商材であれば「導入による業務効率の改善」や「成果につながるサポート体制」が顧客価値となるでしょう。

価値を高めるためには、ターゲットとなる顧客層のインサイトを掘り下げるリサーチが不可欠です。自社の強みと顧客の求める価値の交差点を見つけることが、真の提供価値の明確化につながります。

コスト(Cost)を最適化するアプローチ

ここで言う「コスト」とは、単に価格だけでなく、「顧客が製品やサービスを手に入れるために支払う総合的な負担(時間・手間・リスクを含む)」を意味します。たとえば、安価な製品でも配達に時間がかかったり、初期設定が煩雑だったりすると、顧客にとってのコストは高くなります。

企業ができることは、“価格以外の見えないコスト”を削減する工夫です。サポート体制の充実や直感的なUI、FAQの整備、返品保証制度など、購入から使用に至るまでのハードルを減らすことで、顧客の「安心感」や「使いやすさ」を高められます。

また、価格を下げることなくコストを最適化するという発想は、ブランドの価値を守りながら顧客満足度を高める有効なアプローチとなります。

利便性(Convenience)を向上させる工夫

利便性とは、顧客が「いつでも・どこでも・スムーズに」商品やサービスにアクセスできるかを指します。特にオンライン消費が当たり前になった現在、24時間対応のECサイト、モバイル対応、配送スピード、受け取り方法の多様化などが購買行動に直結する要因となっています。

たとえば、ドラッグストアが近隣に複数ある中で、ネット注文・店舗受け取り・当日配達などを組み合わせたサービスを提供すれば、顧客にとっての利便性は格段に上がります。予約システムの導入やLINEでの通知など、顧客が自然に利用できる導線の設計が重要です。

顧客がどのような行動で、どのような接点を経て購買に至るかを分析し、「手間のない顧客体験」を実現することで、競合との差別化につながります。

コミュニケーションの重要性

コミュニケーションは、単なる広告や営業活動ではなく、顧客との双方向的な対話を通じて信頼関係を構築するプロセスです。情報を一方的に送るのではなく、顧客の声に耳を傾け、改善につなげる姿勢がブランド価値の向上に直結します。

具体的には、SNSでのコメント返信、ユーザーアンケート、レビューへの対応などが挙げられます。顧客と定期的な接点を持つことで、「選ばれる理由」や「ロイヤルティの形成」に結びつくでしょう。

また、誠実な対応や迅速なサポートは、トラブル時の信頼維持にも貢献します。現代においては、良好なコミュニケーションこそが“価値の一部”と捉えられており、長期的な顧客関係を築くカギとなるのです。

マーケティングミックスを活用した成功事例

理論としてのマーケティングミックスを理解するだけでなく、実際の企業がどのように4P・4Cを活用して成功を収めたのかを知ることで、実践的なヒントが得られます。ここでは、大手企業と中小企業、そして業界ごとの具体的な事例を紹介し、マーケティングミックスがどのように成果に結びついているのかを探ります。

大手企業のマーケティングミックス事例

スターバックスは、4Pと4Cの両面で巧みにマーケティングミックスを構築している代表例です。

【製品】では、コーヒーという日常的な商品を「第三の空間(サードプレイス)」としてブランディングし、快適な空間や接客体験を一体化した商品価値を提供しています。これは4Cの「Customer Value(顧客価値)」の最大化にもつながっています。

【価格】は高めに設定されていますが、顧客はその価値を「空間や体験の価格」として認識しているため、価格によるネガティブな印象が少なく、むしろ「自分らしさを表現する手段」として支持されています。

【流通】では都心の駅前やビジネス街などに出店し、【利便性(Convenience)】を確保。モバイルオーダーなども導入し、待ち時間の削減や使いやすさを追求しています。

【プロモーション】ではSNSを通じた限定商品やシーズナルイベントなど、双方向の【コミュニケーション(Communication)】を意識した取り組みが目立ちます。結果として、ファン層の拡大と高いリピート率を実現しています。

中小企業が成功したマーケティング戦略

北海道にある地元のチーズ工房「共働学舎新得農場」は、マーケティングミックスを活用して地域密着型ブランドとしての地位を確立しました。

【製品】では自然酵母を活かした手作りチーズを提供し、「地元の自然との共生」を重視した独自の価値を顧客に届けています。これは「Customer Value(顧客価値)」に直結する商品設計です。

【価格】は決して安価ではありませんが、無添加・手作りの製品であることが高い付加価値として認識され、価格に見合った品質と信頼を提供しています。

【流通】では都市圏の高級スーパーやオンラインストアに絞り込み、【Convenience(利便性)】とブランディングを両立。SNSやオンラインイベントも通じて、遠方の顧客との関係構築を行っています。

【プロモーション】ではチーズ作り体験や農場見学といった「体験型マーケティング」を通じて、ブランドに対する深い共感を生んでおり、【Communication(対話)】の重要性を活かした取り組みが成功を支えています。

業界別のマーケティングミックスの活用例

業界ごとに顧客ニーズや競争環境が異なるため、マーケティングミックスの戦略も柔軟に変化します。以下にいくつかの業界別の事例を紹介します。

【アパレル業界】:ユニクロは「高品質で低価格」という価値を提供し、【Product×Customer Value】のバランスを取っています。また、オンラインストアやアプリによる【Convenience(利便性)】の向上、TVCMとSNSによるクロスチャネルプロモーションが特徴です。

【IT業界】:クラウド型会計ソフトを展開するfreee株式会社は、サブスクリプションモデルによる【Price】戦略と、ユーザーインターフェースの簡潔さという【Customer Value】により、個人事業主や中小企業に支持されています。

【飲食業界】:サブスクリプション型カフェ「Green Spoon」は、冷凍スムージーを定期配送し、【Place×Convenience】を両立。LINEでの個別相談など、【Communication】による顧客満足度の向上にも力を入れています。

このように、業界の特性やターゲット顧客に応じて4Pと4Cを使い分けることで、競争優位を築くことが可能になります。

マーケティングミックスを効果的に活用するためのポイント

マーケティングミックスは理論だけでなく、実際の運用においてその効果を発揮するものです。適切に設計されていても、現場で正しく機能しなければ意味がありません。ここでは、マーケティングミックスを最大限に活かすために欠かせない3つの実践ポイントをご紹介します。

ターゲット市場の明確化

マーケティングミックスを成功させる第一歩は、「誰に向けて提供するのか」を明確にすることです。年齢、性別、地域、趣味嗜好などのデモグラフィック情報だけでなく、ライフスタイルや価値観といったサイコグラフィック情報まで掘り下げることが重要です。

たとえば、同じ商品でも「健康志向の20代女性」と「仕事で多忙な40代男性」では求める価値が異なります。それぞれに最適な4P・4Cを設計するためには、ペルソナを設定し、ターゲットのニーズに寄り添ったマーケティング設計が必要です。

ターゲティングが曖昧だと、価格設定やプロモーションも中途半端になり、結果として誰の心にも響かないメッセージになってしまう恐れがあります。

データ分析を活用した戦略立案

直感や過去の経験だけに頼らず、定量的なデータに基づいた戦略設計が求められる時代です。アクセス解析、購買データ、顧客アンケート、SNS分析など、多様な情報を収集・分析することで、仮説の精度を高めることができます。

たとえば、商品が売れない場合でも、価格が原因なのか、ターゲットとチャネルのミスマッチなのか、プロモーションの訴求力不足なのかは、データが明確に示してくれます。

また、CRM(顧客関係管理)ツールを活用すれば、個別顧客に合わせたメッセージやタイミングを最適化することも可能です。データは単なる数字ではなく、「顧客の声」として捉えることで、戦略の解像度が飛躍的に向上します。

PDCAサイクルでの継続的な改善

マーケティングミックスは一度決めたら終わりではなく、**継続的に見直しと改善を行うサイクル(PDCA)**が非常に重要です。市場は常に変化し、顧客の価値観や競合環境も流動的であるため、定期的な評価と調整が求められます。

たとえば、新商品のプロモーションを実施した後、その反応を見てキャンペーン内容を変更したり、価格を調整したりすることはよくある実践例です。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)を繰り返すことで、戦略の精度は着実に高まっていきます。

特にデジタルマーケティングにおいては、A/Bテストやリターゲティングなど、改善施策のスピードと柔軟性が成果を左右します。小さな成功と失敗を積み重ねることが、最終的に大きな成果へとつながるのです。

このように、マーケティングミックスは一度立てた計画を固定するものではなく、変化に対応し続ける柔軟な運用こそが成功のカギを握ります。特に現代のマーケティング環境では、リアルタイムでの分析とフィードバックが可能になっているため、PDCAサイクルを高速かつ高頻度で回すことが求められます。

この点において、Marketing Marker は非常に有効な支援ツールとなります。広告やコンテンツに対する反応を、独自のデータベースとWeb上の行動に基づくインテントデータとして可視化。自社に関心を持つターゲット企業が、「いつ・どのチャネルで・どの程度」関心を示したのかを具体的に把握できます。

これにより、ターゲット企業の属性や関心テーマに基づいた精度の高いペルソナ設定が可能となり、マーケティングミックスの見直しや施策の再設計にもデータドリブンな判断を取り入れることができます。定量的な裏付けを持ったアプローチにより、戦略の改善スピードと成果の質が大きく向上するでしょう。

まとめ:マーケティングミックスで顧客志向の戦略を構築しよう

マーケティングミックスは、製品・価格・流通・プロモーションの「4P」と、それに対応する顧客視点の「4C」の両方を理解することで、より効果的な戦略設計が可能になります。特に競争が激化する現代では、自社目線だけでなく顧客目線を取り入れた柔軟なアプローチが重要です。

4Pを土台に4Cで調整することで、顧客ニーズと市場動向に即したマーケティング施策を展開でき、結果として成果に直結します。

今回の内容を参考に、貴社でも実践的なマーケティングミックスの見直し・最適化に取り組んでみてください。戦略を体系化することが、持続的な成長への第一歩です。