この記事は約 11 分で読めます。

- 営業の手紙とは

- 営業手紙の役割と目的

- メールや電話との違い

- 営業に手紙を活用すべき理由とメリット

- 開封されやすい

- 手元に残る

- 決裁者に届きやすい

- 営業手紙の反応率を上げるコツ

- 読み手の立場に立った構成

- 手書きや署名などひと手間を加える

- 話しすぎず、伝えるべき要点に絞る

- フォロー手段(電話・メール)を明記

- 営業手紙の構成テンプレート

- 宛名・挨拶

- 自己紹介・背景

- 相手への共感や関心

- 提案・行動依頼

- 結び・署名

- 営業手紙を書く際の7つのポイント

- 1.信頼構築を軸に据える

- 2.一通ごとに相手に合わせてカスタマイズする

- 3.封書とハガキを適切に使い分ける

- 4.写真や資料を同封して印象に残す

- 5.提供価値を具体的に伝える

- 6.手紙を送った後は必ずフォローを行う

- 7.書式ミス・敬語表現に注意する

- 営業手紙を書くときの注意点

- 押し売り感が出ないように配慮する

- 誤字脱字や敬語のミスに注意する

- 会社概要・連絡先の明記を忘れない

- 【目的別】営業の手紙例文5選

- 新規顧客開拓用の営業手紙

- 既存顧客への追加提案の手紙

- 展示会やセミナー後のフォロー手紙

- 紹介・口コミ依頼の手紙

- 反応がない相手への再アプローチ手紙

- 手紙営業でアポ獲得率を高める5つのやり方

- 1.QRコードを設置してアクションを促す

- 2.マイクロコピーを添える

- 3.次のアクションを明確に伝える

- 4.文面に「相手目線」の要素を入れる

- 5.手紙の到着日を見越してスケジュールを設計する

- 本記事のまとめ

営業の手紙は、メールや電話と違って相手にじっくり読んでもらえる分、内容次第で信頼を築くきっかけになります。現在でも関係構築のきっかけ作りとして活用されることが多く、いまでも一定の効果が期待できる手段です。

この記事では、営業の手紙を書く際に押さえるべき基本と注意点、反応を得やすくするための工夫を紹介します。

近年、デジタル施策が主流になる一方で、アナログな手段である「営業手紙」が再び注目を集めています。特に、相手にじっくりと読んでもらいたい、誠意を伝えたいといった場面では、手紙ならではの強みが活きます。

こうしたアプローチにインテントデータを掛け合わせることで、相手の関心が高まった今というタイミングを逃さずアプローチでき、手紙の反応率をさらに高めることが可能になります。

「見込み顧客に届く手紙の精度を上げたい」「営業効率を改善したい」とお考えの方は、以下よりサービス資料を無料でご覧いただけます。

営業の手紙とは

営業の手紙とは、見込み顧客や既存の取引先に対して、自社の提案やサービスを紹介する目的で送る書面による営業手法です。特に新規開拓を目的としたアプローチにおいて活用されることが多く、CXOレターとも呼ばれます。

この手法の特徴は、企業の役員クラスや決裁者に直接届く可能性が高い点にあります。メールのように日々大量に届く情報に埋もれることなく、しっかりと読まれる確率が高いため、手紙特有の「開封されやすさ」や「印象に残りやすさ」が大きなメリットです。

また、紙という媒体の特性上、丁寧な印象を与えやすく、相手の心に届きやすいのも魅力です。デジタルでは伝わりづらい温度感や誠意が表現できるため、関係構築のきっかけとしても有効な営業手法と言えるでしょう。

営業手紙の役割と目的

営業活動において手紙は、見込み顧客や決裁者との信頼関係を築くための第一歩となるツールです。特に新規開拓の場面では、警戒されずに情報を伝えられる手段として有効で、丁寧な提案や誠意を伝えることで、相手の関心を引きやすくなります。短期的な成果よりも、長期的な関係構築を見据えて活用することが大切です。

メールや電話との違い

メールや電話と比較したとき、営業手紙の最大の違いは「手元に残る情報伝達手段であること」です。メールは見落とされやすく、電話は一瞬の対応で終わってしまうことが多い一方で、手紙は物理的に相手の目の前に届き、数日間保管される可能性があります。

また、電話やメールは事務的・効率的な印象を与える一方で、手紙には手間をかけた丁寧さが伝わりやすく、相手の心に残りやすいという特性もあります。特に決裁者層や経営層に対しては、形式ばらずに真心を伝える手段として、手紙が有効に働く場面が多くあります。

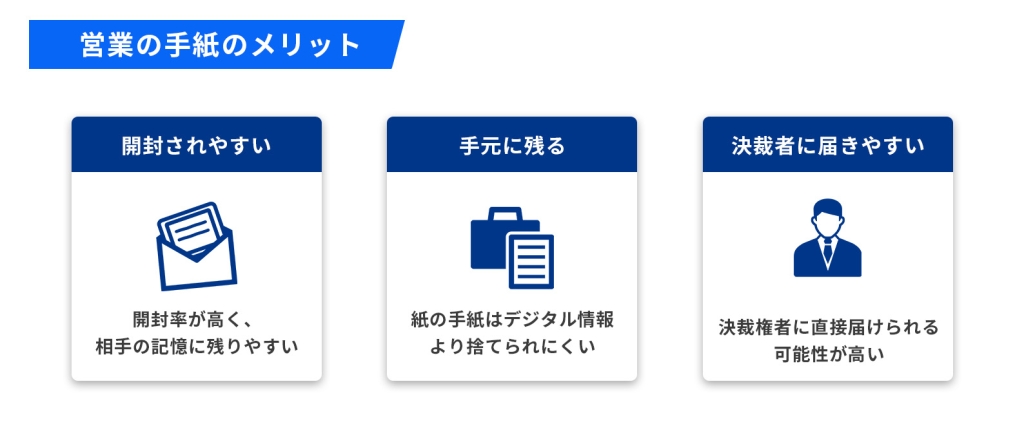

営業に手紙を活用すべき理由とメリット

オンライン中心の営業活動が一般化した今、あえて手紙を活用する営業手法が見直されています。営業マンが手紙を取り入れるべき理由として、次の3点が挙げられます。

開封されやすい

手紙はメールや電話と比べて開封率が高く、相手の記憶に残りやすいという特徴があります。特に名前入りの封筒で丁寧に送られた手紙は、「自分のためだけに書かれた」という印象を与えるため、自然と手に取って読まれやすくなります。

さらに、便箋や切手にこだわったり、手書きの一文を添えたりすることで、手紙ならではの温かみを演出できます。こうした細かな気遣いは、第一印象の良さに直結し、他社との差別化にもつながります。

手元に残る

紙の手紙は捨てられにくく、相手のデスクや書類の間に残りやすいため、後日あらためて見返してもらえる可能性があります。デジタルの情報は流れやすい一方で、紙媒体は存在感が強く、営業メッセージの継続的な接触機会をつくれる点が特徴です。

また、名刺やパンフレットを同封することで、視覚的な情報も補足でき、商談のきっかけにもつながることがあります。

決裁者に届きやすい

電話やメールではアプローチが難しい役職者や決裁権者に対しても、手紙であれば直接届けられる可能性が高くなります。秘書や総務を通じても、宛名が明確で丁寧に書かれた手紙は相手本人に手渡されることが多いため、営業の突破口として有効です。

また、内容次第では「この人はちゃんと調べた上で書いてきている」と思わせることができ、信頼獲得の第一歩にもなり得ます。

Sales Markerの「インテントDM/レター」機能では、インテントデータや人物情報をもとに、今まさに興味関心が高まっているターゲット企業のキーマン宛てに、ハガキやレターを自動で送付できます。

オフラインでの一手間が、他社と差がつく接点を生み出します。「初回商談の打診」「資料請求へのお礼」「展示会後のフォロー」などにも活用されており、反響率・アポ獲得率の向上につながっている企業が増えています。

ご興味のある方は、機能詳細や活用事例をまとめた資料を、下記よりご覧いただけます。

営業手紙の反応率を上げるコツ

ただ手紙を送るだけでは、相手の印象に残らず終わってしまうことも少なくありません。営業手紙の反応率を高めるには、内容の工夫やひと手間の演出、相手への配慮が欠かせません。

ここでは、営業手紙を効果的なアプローチ手段に変えるための具体的な工夫を4つの紹介します。

読み手の立場に立った構成

営業手紙は、自分本位ではなく相手目線で構成することが大切です。まずは相手にとって関心のあるテーマや課題に触れ、「この手紙は自分に関係がある」と思ってもらう必要があります。そのうえで、自社の提案がどのように役立つのかを簡潔に伝え、読み手に無理のない流れで納得感を持ってもらう構成を心がけましょう。

手書きや署名などひと手間を加える

印刷された文面だけではなく、一言でも手書きのコメントを添えるだけで、受け手の印象は大きく変わります。また、営業担当者の直筆の署名を入れることで、画一的な営業ではなく、自分に向けた個別の提案であるという印象を与えやすくなります。手間がかかる分、誠意や熱意が伝わりやすくなるのが手紙の強みです。

話しすぎず、伝えるべき要点に絞る

手紙は長文になると最後まで読まれにくくなります。あれもこれも伝えようとせず、相手にとって「知る価値がある」と思える内容に絞りましょう。特に、新規開拓時の営業手紙では、最初から商品やサービスの説明を詰め込まず、まずは関心を持ってもらうことを目的に、簡潔にまとめることがポイントです。

フォロー手段(電話・メール)を明記

手紙を送って終わりではなく、その後のアクションが重要です。文末には「後日お電話差し上げます」「メールでもご連絡させていただきます」など、次の接点を明記しておきましょう。あらかじめ連絡予定を伝えることで、受け手側も心構えができ、実際のコンタクト時のハードルを下げることができます。

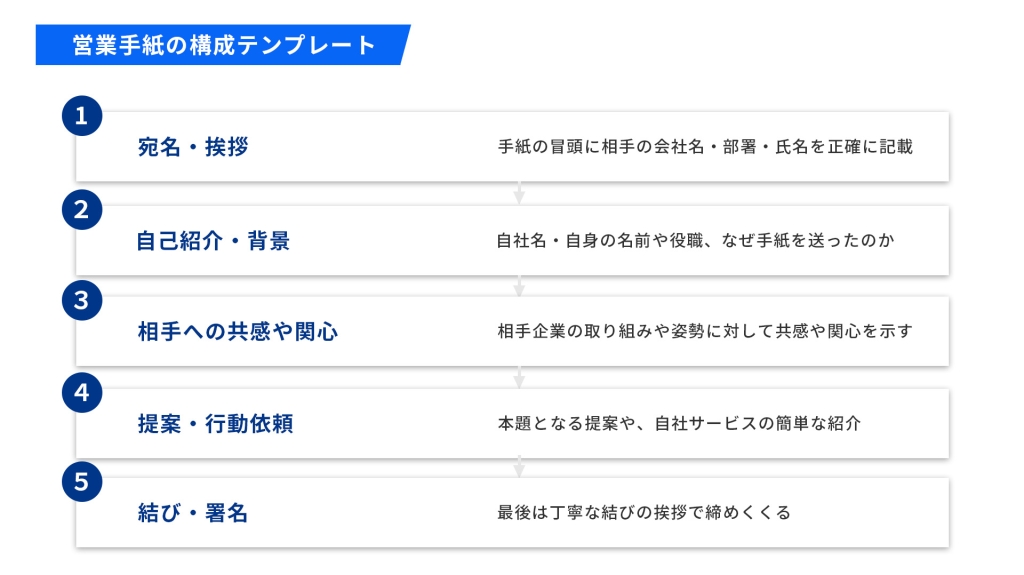

営業手紙の構成テンプレート

営業手紙は、読み手の心に自然と届く流れが大切です。ここでは、相手に不快感を与えず信頼を築くための、基本的な構成テンプレートをご紹介します。

宛名・挨拶

手紙の冒頭では、相手の会社名・部署・氏名を正確に記載し、丁寧な挨拶文で始めましょう。形式に沿った書き出しが信頼感を高めます。

自己紹介・背景

初めての連絡である旨を伝えつつ、自社名・自身の名前や役職、なぜ手紙を送ったのかという背景を簡潔に述べます。営業目的だけが前面に出ないよう、自然な導入を心がけましょう。

相手への共感や関心

相手企業の取り組みや姿勢に対して共感や関心を示し、「調べた上で送っている」ことを伝えます。汎用的な文面ではなく、相手ごとの一文を添えるのが効果的です。

提案・行動依頼

ここでは、本題となる提案や、自社サービスの簡単な紹介を述べます。この際、面談希望や資料送付の依頼など、相手にとって明確なアクションが分かるよう記載します。

結び・署名

最後は丁寧な結びの挨拶で締めくくります。連絡先や署名情報も忘れず記載しましょう。

営業手紙を書く際の7つのポイント

ここでは、反応率を高めるために押さえておきたい7つの実践ポイントをご紹介します。

1.信頼構築を軸に据える

営業手紙は、すぐに契約を取るためではなく、まず相手に安心してもらうためのものです。売り込み感を出すよりも、誠実に「ご挨拶」「関心」「共感」を示し、話を聞いてもらえる関係づくりを優先しましょう。

2.一通ごとに相手に合わせてカスタマイズする

全てを一から書くのは非効率ですが、定型文だけでは伝わる熱量に欠けてしまいます。業種ごとのテンプレートを用意したうえで、企業名、業態、最近の動向など、相手に合わせた一文を加えるようにしましょう。たった一文でも「自分のために書かれた手紙」だと感じてもらえると、関心が高まりやすくなります。

3.封書とハガキを適切に使い分ける

営業手紙は、相手との関係性によって形式を使い分けるのが基本です。たとえば、まだ接点のない新規の相手には、封筒入りの正式な手紙が望ましいです。逆に、すでに何度かやり取りがある既存顧客や、親しい取引先には、要点が伝わる簡潔なハガキが適しています。最初の印象を損なわないためにも、形式選びには十分注意しましょう。

4.写真や資料を同封して印象に残す

文字だけでは伝わりにくい情報を補うために、製品の写真やサービス資料などを同封すると効果的です。とくに製造業や技術系サービスの場合は、実物や現場のイメージが伝わることで信頼性が高まります。他社との差別化にもつながり、読み手の記憶にも残りやすくなります。

5.提供価値を具体的に伝える

「何を提供できるか」が明確に伝わる手紙でなければ、読み手の行動にはつながりません。自社の強みや導入実績、得られる効果などを、できるだけ具体的に記載しましょう。数値や実績データを用いると説得力が増します。また、競合にはできない独自の提案がある場合は、しっかりアピールしましょう。

6.手紙を送った後は必ずフォローを行う

手紙は送って終わりではありません。多くの場合、手紙だけでは相手の反応を得るのは難しいため、送付後のフォローが大切です。数日後に電話をかけ、「先日お送りした手紙をご確認いただけましたか?」と丁寧に声をかけましょう。反応がなければ、再送やフォローアップ資料の送付も検討すると効果的です。

7.書式ミス・敬語表現に注意する

ビジネス文書としての基本マナーも忘れてはいけません。誤字脱字や文法ミス、過度なへりくだりや慇懃無礼な表現には特に注意が必要です。一通ごとに必ず見直すクセをつけましょう。

営業手紙を書くときの注意点

営業手紙は、信頼関係を築く第一歩としての重要なツールです。しかし、丁寧に書かれていない手紙は、逆効果になることもあります。ここでは、営業手紙を書くうえで押さえておきたい注意点を解説します。

押し売り感が出ないように配慮する

営業手紙は、自社の商品やサービスを一方的に売り込む場ではありません。相手の立場に立ち、提案の背景や目的を丁寧に説明することで、自然な流れで関心を引くことが重要です。「まずはご挨拶させていただきたく」といった表現を活用し、距離を詰めすぎない配慮が求められます。

誤字脱字や敬語のミスに注意する

細かなミスがあるだけで、印象が大きく損なわれるのが営業手紙です。特に誤字脱字や敬語の誤用は、「丁寧さが足りない」「基本的なビジネスマナーが欠けている」と判断されてしまいます。書いた後は必ず読み直し、可能であれば第三者のチェックも行いましょう。

会社概要・連絡先の明記を忘れない

せっかく関心を持ってもらえても、連絡先が不明では次のアクションにつながりません。手紙の末尾に、会社名・部署・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報を正確に記載しましょう。連絡先を明確にすることで、信頼感の向上にもつながります。

【目的別】営業の手紙例文5選

営業手紙は、目的に応じて伝えるべき内容やトーンが変わります。ここでは、新規開拓から既存顧客への提案、展示会後のフォローまで、さまざまなシーンで使える文例を5パターンご紹介します。

新規顧客開拓用の営業手紙

既存顧客への追加提案の手紙

展示会やセミナー後のフォロー手紙

紹介・口コミ依頼の手紙

反応がない相手への再アプローチ手紙

手紙営業でアポ獲得率を高める5つのやり方

ここでは、アポ獲得率を高めるための5つのやり方をご紹介します。

1.QRコードを設置してアクションを促す

手紙の文末や余白にQRコードを添えることで、読み手が自然に問い合わせや資料請求へと行動できます。スマートフォンで簡単にアクセスできるため、アクションのハードルが大きく下がります。紙の手紙とデジタル導線を組み合わせることで、反応率が向上します。

2.マイクロコピーを添える

QRコードのそばに「30秒で完了」「無料相談はこちら」などの一言を添えるだけで、読み手の心理的ハードルがぐっと下がります。行動喚起を自然に促し、手紙の印象をより強めるための効果的な手法です。

3.次のアクションを明確に伝える

「ご興味があれば…」といった曖昧な表現は避け、「来週中にお電話いたします」「ご都合の良い日時をご記入ください」など、読み手にしてほしい行動を具体的に示すことが重要です。動いてもらうためには、明確な導線が必要です。

4.文面に「相手目線」の要素を入れる

反応が高い手紙には、相手の業界や立場への理解を示す一文があります。たとえば「〇〇業界でも人手不足が続くなか、貴社のような〜」など、相手の課題や状況に共感を示すと、読み手の関心を引きやすくなります。共通点や関心事に触れることで、距離感を縮めることができます。

5.手紙の到着日を見越してスケジュールを設計する

ただ送るだけで終わらず、「読まれるタイミング」まで設計することも重要です。週明けに届くように金曜日に投函したり、連休明けを避けたりと、開封されやすいタイミングを選ぶことで、反応率が変わります。その後のフォロー電話との連携も意識すると、より効果的です。

本記事のまとめ

本記事では、営業活動において手紙を活用するメリットや、反応率を高めるための工夫、書き方のコツなどを詳しく解説しました。デジタルコミュニケーションが主流となった今だからこそ、丁寧に書かれた手紙は相手の記憶に残りやすく、信頼関係の構築にもつながります。

新規開拓や既存顧客との関係構築に悩んでいる方は、ぜひ一度、手紙というアプローチを試してみてください。記事内で紹介した構成や注意点を押さえることで、相手に届く一通が、大きな成果への第一歩になるかもしれません。