この記事は約 17 分で読めます。

- 営業でデータ活用が必要な理由とメリット

- 営業の勘や経験だけでは限界がある

- データ活用で営業成績が向上する

- 営業チーム全体のスキル底上げ効果がある

- リアルタイムな進捗管理で機会損失を防ぐ

- 営業データ活用の効果的な手法と分析方法

- 顧客データの分析で成約率をアップする方法

- 案件データの分析で売上予測の精度を高める

- 営業プロセス分析でボトルネックを見つける

- 競合分析データで差別化戦略を立てる

- インテントデータの活用

- 営業データ活用を成功させるツールと仕組み

- SFAとCRMツールの選び方と活用法

- BIツールでデータを可視化する方法

- MAツールと営業データの連携術

- 無料で始められるデータ活用ツール

- 営業データ活用の成功事例と実践ノウハウ

- インテントデータ × 継続的アウトバウンド ーSales Marker の活用ケース

- 中小企業の営業データ活用成功パターン

- 大手企業のデータドリブン営業改革事例

- 業界別の営業データ活用ベストプラクティス

- 失敗しないためのデータ活用のコツ

- 営業データ活用で起こりがちな課題と解決策

- データが蓄積されない問題の対処法

- 営業メンバーがデータ入力しない時の対策

- データの質が低い場合の改善方法

- 分析結果を営業現場に浸透させる方法

- まとめ:営業データ活用で売上アップを実現しよう

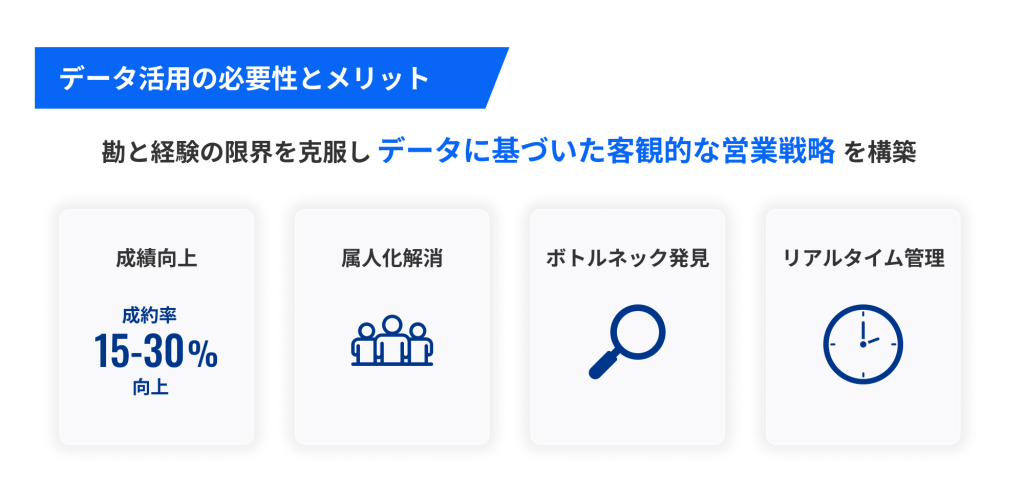

現代のビジネス環境では、営業活動における「勘と経験」だけに頼った手法では競合他社との差別化が困難になっています。顧客のニーズが多様化し、購買行動が複雑になる中、データに基づいた客観的な営業戦略の構築が企業の成長を左右する重要な要素となっています。

本記事では、営業データ活用の重要性から具体的な分析手法、導入すべきツール、そして実際の成功事例まで、営業データ活用を成功させるための全体像を詳しく解説します。データ活用初心者の方でも実践できるよう、段階的なアプローチとともに具体的なノウハウをお伝えします。

営業でデータ活用が必要な理由とメリット

営業活動にデータ活用を取り入れることで得られる効果は多岐にわたります。従来の営業手法の限界を超え、より効率的で成果の出る営業組織への変革が可能になります。

ここでは、なぜ現代の営業活動にデータ活用が不可欠なのか、その理由と具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

営業の勘や経験だけでは限界がある

長年営業の現場で培われてきた「勘と経験」は確かに貴重な資産です。しかし、現代のビジネス環境では、個人の経験則だけでは対応しきれない課題が山積しています。

顧客の購買行動はデジタル化の進展とともに大きく変化し、従来の営業アプローチでは効果が薄れています。また、市場の変化スピードが加速する中、経験に基づく判断では機会損失のリスクが高まります。さらに、属人的な営業スキルに依存した組織では、優秀な営業担当者が退職した際の影響が甚大になってしまいます。

データ活用により、これまで見えなかった顧客の行動パターンや市場の動向を可視化し、より確実性の高い営業戦略を立てることが可能になります。

営業の属人化や情報収集の負担は、データ活用で解決できます。例えば、商談ログの可視化や自動議事録作成を通じて、営業担当者は“顧客対応に集中できる環境”を整えられます。こうしたツールの具体的な活用例は、SalesMarkerで確認できます。

データ活用で営業成績が向上する

データに基づいた営業活動は、直接的に営業成績の向上につながります。顧客データの分析により、最適なタイミングでのアプローチや、顧客ニーズに合わせた提案内容の精度が飛躍的に向上します。

具体的には、過去の成約データから成功パターンを抽出し、新規顧客へのアプローチに活用することで成約率が15-30%向上する事例が多数報告されています。また、顧客の購買タイミングを予測することで、競合他社よりも早いタイミングでの提案が可能になり、受注確度を高められます。

さらに、商談の進捗状況をデータで管理することで、適切なフォローアップのタイミングを逃すことなく、案件の取りこぼしを防ぐことができます。

営業チーム全体のスキル底上げ効果がある

データ活用の大きなメリットの一つは、営業チーム全体のスキル向上と標準化が図れることです。トップセールスの行動パターンや成功事例をデータとして蓄積し、チーム全体で共有することで、経験の浅い営業担当者でも効果的な営業活動が行えるようになります。

営業プロセスの各段階での最適なアプローチ方法や、顧客タイプ別の効果的な提案手法をデータベース化することで、個人の経験や直感に頼らない、再現性の高い営業手法を確立できます

リアルタイムな進捗管理で機会損失を防ぐ

データ活用により、営業活動のリアルタイム管理が可能になります。案件の進捗状況、顧客との接触履歴、提案内容などを一元管理することで、適切なタイミングでのフォローアップや上司によるサポートが実現できます。

特に、長期間の商談プロセスを要するBtoBビジネスでは、案件の状況変化を見逃すことによる機会損失が大きな問題となります。データに基づく進捗管理により、リスクの高い案件の早期発見や、追加のアプローチが必要な顧客の特定が可能になり、売上機会の最大化を図ることができます。

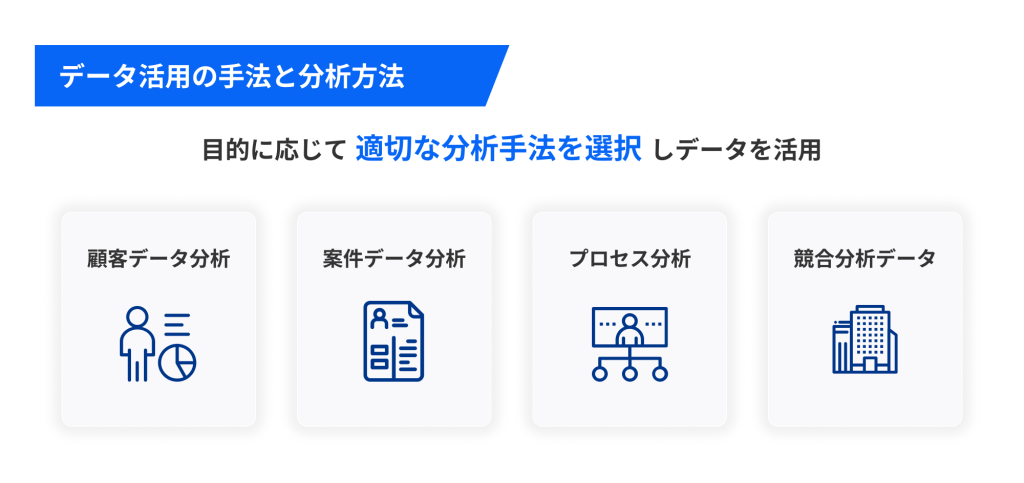

営業データ活用の効果的な手法と分析方法

営業データを活用するためには、適切な分析手法を理解し、目的に応じてデータを活用することが重要です。

ここでは、営業現場で特に効果の高い4つの分析手法について、具体的な実践方法とともに詳しく解説します。データ分析初心者の方でも取り組めるよう、段階的なアプローチも併せてご紹介します。

顧客データの分析で成約率をアップする方法

顧客データの分析は、営業効率を向上させる最も基本的で効果的な手法です。顧客の属性情報、購買履歴、行動データを統合的に分析することで、成約可能性の高い見込み顧客の特定や、最適な営業アプローチの設計が可能になります。

まず、既存の成約顧客の特徴を分析し、「理想的な顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)」を明確化します。業界、企業規模、地域、予算規模などの属性データと成約率の相関関係を調べることで、優先的にアプローチすべき顧客セグメントが見えてきます。

次に、顧客の行動データを分析します。Webサイトの閲覧履歴、資料ダウンロード、セミナー参加などのデジタル行動と成約率の関係を把握し、購買意欲の高い顧客を早期に発見する仕組みを構築します。これにより、営業リソースを最も効果的な見込み顧客に集中投下できます。

案件データの分析で売上予測の精度を高める

営業案件データの分析は、正確な売上予測と適切なリソース配分を実現するために不可欠です。案件の規模、商談段階、競合状況、顧客の決裁プロセスなどの情報を体系的に管理し、分析することで予測精度を大幅に改善できます。

効果的な売上予測のためには、まず案件をステージ別に分類し、各ステージでの成約率を算出します。過去のデータから、「初回提案」「デモンストレーション」「見積提示」「最終決裁」といった各段階での案件の通過率を把握し、現在の案件ポートフォリオに適用することで、より現実的な売上予測が可能になります。

また、案件の特徴(業界、規模、競合の有無など)と成約率の関係を分析することで、個々の案件の成約可能性をより詳細に評価できます。これにより、楽観的すぎる予測や悲観的すぎる予測を避け、経営陣への正確な報告と適切な意思決定支援が実現できます。

営業プロセス分析でボトルネックを見つける

営業プロセス全体を分析することで、効率性を阻害しているボトルネックポイントを特定し、組織的な改善を図ることができます。リードの獲得から成約まで、各プロセスでの転換率や所要時間を詳細に分析することで、最も改善効果の高い部分を特定できます。

プロセス分析では、まず営業活動を標準化されたステップに分解します。「リード獲得」→「アポイント設定」→「初回商談」→「提案」→「成約」といった各段階での通過率と平均所要時間を測定し、業界標準や社内目標と比較します。

通過率が低い段階や、所要時間が長すぎる段階を特定したら、その原因を深堀りします。例えば、初回商談からの提案移行率が低い場合は、商談時のヒアリング内容や提案タイミングに問題がある可能性があります。データに基づいてボトルネックを特定し、トレーニングやプロセス改善を実施することで、営業組織全体のパフォーマンス向上を実現できます。

競合分析データで差別化戦略を立てる

競合他社との差別化を図るためには、競合の動向や自社のポジションを客観的に把握する必要があります。案件での競合発生状況、勝敗パターン、価格競争力などのデータを蓄積し、分析することで、効果的な差別化戦略の立案が可能になります。

競合分析では、まず主要競合他社別の勝率を算出します。どの競合に対して強みを発揮できているか、逆に苦戦している競合はどこかを明確化することで、営業戦略の方向性を定められます。また、競合が出現する案件の特徴(業界、規模、地域など)を分析することで、競合との遭遇を避けられる市場セグメントの発見や、競合対策の準備が可能になります。

さらに、価格競争以外の勝因を分析することで、自社の差別化ポイントを明確化できます。サービス品質、納期、サポート体制など、価格以外で評価されている要素を特定し、それらの強みを活かした営業戦略を構築することで、持続可能な競争優位性を確立できます。

インテントデータの活用

インテントデータとは、顧客がインターネット上で示す検索行動や閲覧履歴、資料ダウンロード、ウェビナー参加などの「購買意欲の兆候」を示すデータのことです。営業活動においては、まだ明確に商談化していない潜在顧客の関心度を把握できる点が大きなメリットとなります。

例えば、自社製品や関連するキーワードを調べている企業を特定できれば、購買意欲が高まるタイミングで効率的にアプローチが可能です。また、インテントデータをCRMやMAツールと連携させることで、見込み顧客のスコアリングを精度高く行え、営業リソースの重点配分を最適化できます。

従来の顧客属性や過去の取引データに加えて、インテントデータを組み合わせることで、より実践的で成果につながる営業戦略を立案できるでしょう。

営業データ活用を成功させるツールと仕組み

データ活用を実現するためには、適切なツールの選定と効果的な運用体制の構築が不可欠です。

現在多くの企業で導入されている主要なツールカテゴリーの特徴と活用方法、さらに予算を抑えて始められる選択肢も含めて、実践的な導入アプローチをご紹介します。

SFAとCRMツールの選び方と活用法

SFA(Sales Force Automation)とCRM(Customer Relationship Management)ツールは、営業データ活用の基盤となるシステムです。SFAは営業プロセスの管理と自動化に特化し、CRMは顧客関係管理全般をカバーします。

ツール選定では、まず自社の営業プロセスとマッチしているかを重視します。複雑な承認フローが必要な企業では、ワークフロー機能が充実したツールを選択し、スピード重視の営業組織では、シンプルで入力負荷の少ないツールが適しています。また、既存システムとの連携可能性も重要な検討ポイントです。

活用を成功させるためには、段階的な導入アプローチが効果的です。まず基本的な顧客情報と案件管理から開始し、チームが慣れてきたら商談履歴や活動記録の入力を充実させます。データの質を保つために、入力ルールの標準化と定期的なデータクレンジングの仕組みも重要です。

BIツールでデータを可視化する方法

BI(Business Intelligence)ツールは、蓄積された営業データを視覚的に分析し、洞察を得るために活用します。グラフやダッシュボードを通じて、複雑なデータを直感的に理解できるようになり、迅速な意思決定を支援します。

効果的なダッシュボード設計では、利用者の役職や業務内容に応じて必要な情報を整理します。営業担当者向けには個人の目標達成状況や案件進捗、営業マネージャー向けにはチーム全体のパフォーマンスと予実管理、経営陣向けには売上トレンドと市場分析結果を表示します。

可視化の際は、単純な数値の羅列ではなく、トレンド分析や比較分析を中心とした意味のある情報を提供することが重要です。また、リアルタイム性も考慮し、日次・週次・月次など、業務サイクルに合わせた更新頻度を設定します。

MAツールと営業データの連携術

MA(Marketing Automation)ツールと営業データを連携することで、マーケティングから営業への効率的なリード引き継ぎと、一貫した顧客体験の提供が可能になります。見込み顧客の行動データとスコアリング情報を営業チームが活用することで、より効果的なアプローチが実現できます。

連携の仕組みづくりでは、リードの引き継ぎ基準を明確に定義します。MAツールで算出されるスコアや、特定の行動(価格表ダウンロード、デモ申込など)をトリガーとして、自動的に営業チームに案件が割り振られる仕組みを構築します。

また、営業活動の結果をMAツールにフィードバックすることで、マーケティング活動の効果測定も可能になります。どのマーケティングチャネルからの見込み顧客が成約に至りやすいかを分析し、マーケティング予算の最適配分に活用できます。

無料で始められるデータ活用ツール

データ活用を始める際は、必ずしも高額な専用ツールが必要というわけではありません。GoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelでも基本的なデータ管理と分析は十分可能です。

Googleスプレッドシートでは、共有機能を活用したリアルタイムでの情報更新や、グラフ機能による簡易的な可視化が実現できます。また、Google Formsと連携することで、営業活動報告の入力フォームを作成し、自動的にスプレッドシートに集計される仕組みも構築できます。

無料のBIツールとしては、Google Data StudioやMicrosoft Power BI(一部機能)があります。これらのツールを活用することで、本格的なダッシュボードの作成も可能です。小規模な組織や、データ活用の効果を検証したい段階では、これらの無料ツールから始めることをお勧めします。

営業データ活用の成功事例と実践ノウハウ

データ活用の効果を理解するためには、実際の成功事例から学ぶことが最も効果的です。ここでは、企業規模や業界特性に応じた具体的な成功パターンと、それらから導き出される実践的なノウハウをご紹介します。これらの事例を参考に、自社の状況に合わせたデータ活用戦略を検討してください。

インテントデータ × 継続的アウトバウンド ーSales Marker の活用ケース

Sales Marker を導入した企業では、他社にはない独自の「興味関心度(インテントデータ)」を基準にターゲット企業を抽出し、毎月継続的にフォーム送信によるアウトバウンド施策を実施することで、営業活動の効率化と成果向上を実現しました。

導入前は営業リスト作成を自力で行うことも可能でしたが、インテントデータによる精度の高いターゲティングが決め手となり、さらに自社の顧客データに従業員規模や売上、創業時期といった詳細な情報を付与して分析を行うことで、コアターゲットを明確化することにも成功しました。

その結果、資料請求は従来の50倍、商談申し込みは3倍以上に増加し、フォーム送信を行った企業の約2%が実際に自社サイトを訪問して資料請求や商談に至るなど、認知施策と商談獲得を同時に達成する効果が得られています。

特に、検索キーワードを設定すると該当企業が自動的にリストに追加される仕組みにより、営業リストが枯渇するどころか継続的に増え続ける点が大きな強みです。

運用開始当初は「興味関心度」の信ぴょう性やフォーム送信の反応に不安を抱えていたものの、3か月の運用を通じて成果が数字として表れたことで確信へと変わり、今では「やめられない」ほど安定的かつ持続的な成果創出につながっています。

中小企業の営業データ活用成功パターン

中小企業におけるデータ活用成功のカギは、シンプルで継続可能な仕組みづくりにあります。従業員50名の製造業A社では、Excelベースの簡易的な顧客管理システムから開始し、6ヶ月で営業効率を40%向上させました。

A社の成功要因は、営業担当者3名全員が無理なく入力できるシンプルな項目設計にありました。顧客名、連絡先、商談段階、次回アクション予定日の4項目に絞り、毎日5分以内で更新できる仕組みを構築しました。このデータを週次で集計し、進捗の遅れている案件や長期間連絡が途絶えている顧客を早期に発見する体制を整えました。

また、月次の営業会議では、データに基づいた案件レビューを実施し、成功パターンの共有と課題案件への対策検討を行いました。この取り組みにより、案件の取りこぼしが大幅に減少し、平均商談期間も30%短縮されました。

大手企業のデータドリブン営業改革事例

大手企業では、高度なデータ活用により営業組織全体の変革を実現する事例が増えています。従業員1,000名のIT企業B社では、AI技術を活用した営業支援システムを導入し、売上を前年比25%向上させました。

B社では、過去5年間の営業データを機械学習で分析し、成約確率予測モデルを構築しました。顧客の属性情報、過去の取引履歴、商談プロセスの進行状況などを総合的に判断し、各案件の成約可能性をスコアリングします。このスコアを基に、営業リソースの配分を最適化し、成約可能性の高い案件に集中的に取り組む体制を構築しました。

さらに、営業担当者向けのレコメンデーション機能も開発し、過去の類似案件の成功事例や効果的なアプローチ方法を自動的に提案する仕組みを実現しました。これにより、経験の浅い営業担当者でもベテランと同様の成果を上げられるようになり、組織全体のパフォーマンス向上につながりました。

業界別の営業データ活用ベストプラクティス

業界特性に応じたデータ活用のアプローチも重要な成功要因です。不動産業界のC社では、地域データと顧客の購買パターンを組み合わせた分析により、成約率を35%向上させました。

C社は、物件の立地条件、周辺環境、価格帯などの不動産データと、顧客の年齢、家族構成、年収などの属性データを統合分析し、最適な物件提案を行うシステムを構築しました。また、季節性や地域イベントの影響も考慮し、顧客アプローチのタイミングを最適化しました。

製造業のD社では、顧客の設備更新サイクルと予算編成時期を分析し、最適な営業アプローチタイミングを特定しました。これにより、競合他社よりも早期に商談を開始でき、受注確度を大幅に向上させることができました。

失敗しないためのデータ活用のコツ

成功事例から導き出されるデータ活用のコツは、まず小さく始めて段階的に拡張することです。最初から完璧なシステムを目指すのではなく、最も効果の見込める部分から開始し、成功体験を積み重ねながら徐々に範囲を広げていくことが重要です。

また、データの質を保つための仕組みづくりも欠かせません。入力ルールの標準化、定期的なデータクレンジング、入力インセンティブの設計など、継続的にデータ品質を維持する体制を構築する必要があります。

さらに、分析結果を実際の営業活動に反映させるための仕組みも重要です。データから得られた洞察を、具体的なアクションプランに落とし込み、実行・検証・改善のサイクルを回すことで、真のデータドリブン営業が実現できます。

営業データ活用で起こりがちな課題と解決策

データ活用の導入過程では、多くの企業が共通の課題に直面します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、スムーズなデータ活用の実現が可能になります。

ここでは、特に頻繁に発生する4つの主要な課題と、それぞれの実践的な解決策を詳しく解説します。

データが蓄積されない問題の対処法

データ活用の最初の壁は、そもそもデータが十分に蓄積されないという問題です。営業担当者がデータ入力を面倒に感じたり、入力の意義を理解していなかったりすることで、データベースが空っぽの状態が続くケースがよく見られます。

この問題の解決には、まず入力作業の負荷を最小限に抑えることが重要です。必要最小限の項目から開始し、入力時間を1件あたり2-3分以内に収めることを目標とします。また、スマートフォンやタブレットからの入力を可能にし、外出先でも簡単にデータ更新ができる環境を整備します。

さらに効果的なのは、データ入力のメリットを営業担当者自身が実感できる仕組みづくりです。入力したデータに基づいて、個人の営業活動分析レポートを自動生成し、「今月の目標達成のためには、あと○件のアポイントが必要」といった具体的なアドバイスを提供します。データ入力が自分自身の成果向上につながることを体感できれば、継続的な入力が期待できます。

営業メンバーがデータ入力しない時の対策

営業担当者によるデータ入力の拒否反応は、多くの企業が直面する深刻な課題です。「営業は足で稼ぐもの」「データ入力は時間の無駄」といった従来の営業文化が根強く、デジタル化への抵抗感が強い場合があります。

この課題への対策として、まず経営層やマネジメント層がデータ活用の重要性を明確に伝え、組織としてのコミットメントを示すことが必要です。データ活用は「やったほうがよい」ではなく「やらなければならない」という位置づけを明確にし、評価制度にも反映させます。

同時に、データ入力を義務として押し付けるのではなく、営業活動の効率化につながることを具体的に示すことも重要です。データ入力により、「月末の案件整理作業が不要になる」「上司への報告資料作成時間が短縮される」「過去の商談内容をすぐに確認できる」といった直接的なメリットを体感できる仕組みを構築します。

データの質が低い場合の改善方法

データが蓄積されても、その品質が低いと正確な分析ができません。重複したデータ、不完全なデータ、間違ったデータが混在している状況では、分析結果の信頼性が損なわれ、誤った判断につながるリスクがあります。

データ品質改善の第一歩は、入力時のチェック機能の強化です。必須項目の未入力を防ぐバリデーション機能や、住所や電話番号の形式チェック、重複データの自動検出機能などを導入します。また、プルダウンメニューや選択肢の活用により、自由入力による表記ゆれを最小限に抑えます。

定期的なデータクレンジング作業も欠かせません。月次または四半期ごとに、データの完整性をチェックし、問題のあるレコードを特定・修正する作業を組織的に実施します。この作業を効率化するために、データ品質チェックツールの導入や、クレンジング作業の一部自動化も検討します。

分析結果を営業現場に浸透させる方法

データ分析で得られた洞察が営業現場の行動変化につながらなければ、データ活用の効果は期待できません。分析レポートが作成されても、それが営業担当者の日常業務に反映されないケースが多く見られます。

この課題の解決には、分析結果を営業担当者が理解しやすい形で提供することが重要です。複雑な統計データではなく、「来週優先的にフォローすべき顧客リスト」「今月末までに対応が必要な案件一覧」といった具体的なアクションにつながる情報として提供します。

また、営業会議やチームミーティングでデータを積極的に活用し、データに基づいた議論を行う文化を醸成します。個人の感覚や経験談だけでなく、客観的なデータを根拠とした改善案の検討を習慣化することで、データドリブンな営業組織への変革が可能になります。

まとめ:営業データ活用で売上アップを実現しよう

営業データ活用は、現代のビジネス環境において競争優位性を確保するための必須要素となっています。本記事で解説した通り、データに基づいた営業活動により、成約率の向上、営業効率の改善、組織全体のスキル底上げといった多面的な効果が期待できます。

成功への道筋は、まず現在の営業プロセスを見直し、どの部分にデータ活用の余地があるかを特定することから始まります。そして、無理のない範囲で小さく始め、成功体験を積み重ねながら段階的に取り組みを拡張していくことが重要です。

データ活用は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、継続的な取り組みにより、必ず組織の営業力向上と売上増加につながります。まずは今日から、簡単なデータ収集から始めてみてはいかがでしょうか。データドリブンな営業組織への第一歩を踏み出し、持続的な成長を実現していきましょう。