この記事は約 10 分で読めます。

- 営業におけるリードとは?見込み顧客を獲得する方法とそのポイントを紹介

- リードとは

- 営業におけるリードとは

- マーケティングにおけるリードとは

- リードの分類と特徴

- Inquiry(問い合わせ段階)

- MQL(マーケティング部門が育成したリード)

- SQL(営業アプローチ可能なリード)

- Close(成約段階のリード)

- 営業で見込み顧客が獲得できない3つの理由

- 1.ターゲットの明確化が不十分

- 2.アプローチ手法が時代に合っていない

- 3.見込み顧客の育成が不足している

- 見込み顧客を獲得する方法

- 1.SEO対策でターゲットが求める情報を届ける

- 2.競合分析を活用し、差別化された強みを訴求

- 3.セミナーやウェビナーで接点(タッチポイント)を作る

- 4.メールマガジンを活用した顧客育成

- 5.コンテンツマーケティングで顧客を引きつける

- 6.Web広告で幅広いリーチを実現

- 7.オフライン施策で特定層にアプローチ

- 獲得したリードを上手に活用するための3つのポイント

- 1.ナーチャリングを徹底する

- 2.営業とマーケティングの連携を強化する

- 3.MAツールを活用して効率化する

- 本記事のまとめ

営業におけるリードとは?見込み顧客を獲得する方法とそのポイントを紹介

リードを適切に獲得し、育成することは、商談や成約率を向上させるために欠かせない手順です。しかし、多くの企業が「リードを効率的に獲得できない」「質の高いリードが集まらない」といった課題に直面しています。

本記事では、リードの基本的な概念から、効果的な獲得方法と具体的なポイントを徹底解説します。また、最新のリード獲得手法やツールについてもご紹介し、営業の成果を最大化するための実践的なポイントをお届けします。

「徹底解説!BtoB営業の常識を変える『インテントデータ』とは?」の資料ダウンロード(無料)も可能です。営業活動に新たな視点を加える参考にぜひご活用ください!

リードとは

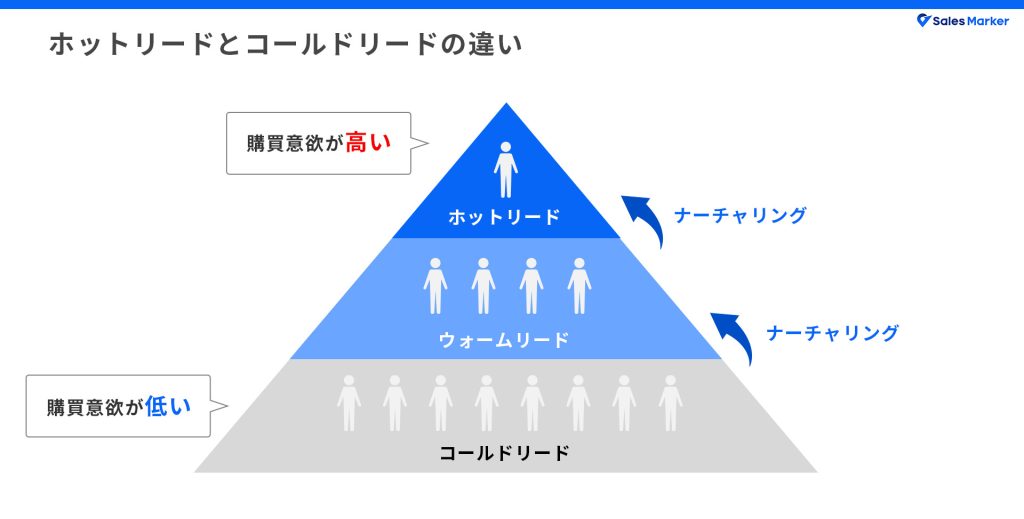

リードとは、商品やサービスに興味を持つ見込み顧客を指します。営業やマーケティングにおいて、リードは顧客獲得の入り口となり、企業の成長に欠かせない存在です。リードには、明確に興味を示している「ホットリード」と、まだ関心が低い「コールドリード」があり、それぞれに適したアプローチを行うことが重要です。

ホットリードとは、購買意欲が高く、成約に直結しやすい見込み顧客のことです。 過去記事では、ホットリードを効率的に育成し、営業成績を飛躍的に向上させる具体的な方法を解説していますので参考にお使い下さい。

営業におけるリードとは

営業におけるリードとは、企業の商品やサービスに関心を示している潜在顧客のことを指します。営業活動では、このリードを適切に収集し、育成していくことで、成約に結びつけるプロセスが重要となります。リードの質や量が営業成果を大きく左右するため、リードジェネレーション(リード獲得)やナーチャリング(育成)の戦略が欠かせません。

マーケティングにおけるリードとは

マーケティングにおけるリードとは、企業の商品やサービスに興味を持ち、将来的に顧客となる可能性のある見込み顧客を指します。リードは、広告やイベント、Webサイトの訪問などを通じて獲得され、メールアドレスの登録や資料請求といった具体的なアクションがきっかけとなることが多いです。

その後、適切なナーチャリング(育成)を行い、営業部門へ引き渡すことで、成約につながる顧客に育てる役割を担います。リードの質を向上させるマーケティング戦略が成果を左右します。

コールドリードとは、購買意欲が低く、まだ具体的なアクションを起こしていない見込み顧客のことです。 過去記事では、ホットリードとの違いや、コールドリードを効果的に獲得・育成する方法を詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

リードの分類と特徴

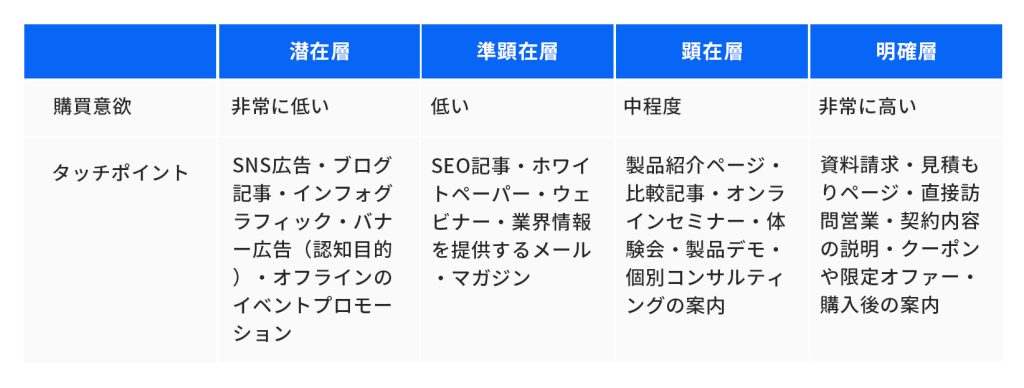

リードは営業およびマーケティングプロセスにおいて、顧客の購買意欲や進行状況に応じて段階的に分類されます。

Inquiry(問い合わせ段階)

Inquiryとは、製品やサービスに興味を持ち、自社のWebサイトや営業窓口を通じて資料請求や問い合わせを行ったリードを指します。この段階では、潜在顧客が初めて明確な興味を示した状態です。

Inquiryリードは購買意欲が明確ではない場合も多いため、顧客のニーズを把握し、適切な情報提供を行うことが次のステージへの鍵となります。

MQL(マーケティング部門が育成したリード)

MQL(Marketing Qualified Lead)は、マーケティング部門が実施する広告キャンペーンやセミナー、ダウンロードコンテンツなどを通じて獲得・育成されたリードを指します。MQLの重要な特徴は、Inquiryリードに対して継続的に情報提供を行い、購買意欲を高めた点です。

また、マーケティングオートメーションツールなどを活用することで、リードの関心や行動データを分析し、適切なコンテンツを配信することで効率的にMQL化が進められます。

SQL(営業アプローチ可能なリード)

SQL(Sales Qualified Lead)は、営業部門が具体的なアプローチを開始する準備が整ったリードです。この段階のリードはさらに2つに分類されます。

Close(成約段階のリード)

Closeとは、提案や見積もりを経て契約締結が目前に迫った段階のリードです。このステージでは、営業担当者のクロージングスキルが問われるほか、顧客の課題解決を的確にサポートすることが成約の決め手となります。

また、Closeに至るリードは営業プロセス全体の中でも質の高いリードであり、企業にとっては最も重要な資産と言えるでしょう。

営業で見込み顧客が獲得できない3つの理由

ここでは、営業で見込み顧客が獲得できない主な理由を3つ取り上げ、それぞれの課題を解決するためのポイントをご紹介します。

1.ターゲットの明確化が不十分

見込み顧客が獲得できない大きな理由の一つが、ターゲットの明確化ができていないことです。誰に、どのような価値を提供するのかが曖昧だと、アプローチが的外れとなり、顧客の関心を引きません。

例えば、業界や役職、課題といった特性をもとにターゲット像(ペルソナ)を設計し、そのニーズや課題に合わせた具体的な提案が必要です。

2.アプローチ手法が時代に合っていない

従来の一斉メールや電話営業だけに頼る方法は、デジタル化が進む現代では限界があります。顧客は自ら課題解決のための情報をオンラインで探すようになり、この行動に合わせたアプローチが必要です。

特に、SNSやWeb広告を活用してターゲット層が集まるチャネルで情報を発信することが有効です。また、ABM(アカウントベースドマーケティング)を導入すれば、企業や個人ごとにパーソナライズされたアプローチが可能になります。

ABM(アカウントベースドマーケティング)とは、特定の企業や顧客に焦点を当てたマーケティング手法です。 過去記事では、ABMの基本的な概要から導入のメリット、効果的な実践方法を紹介しています。

3.見込み顧客の育成が不足している

リードを獲得しても、その後の育成が不足していると、商談に繋がらないことが多くあります。特にコールドリードは、継続的な情報提供やコミュニケーションがなければ、購買意欲が高まる前に関心を失ってしまいます。

マーケティングオートメーションツールを活用すれば、顧客の行動データを分析し、適切なタイミングで必要な情報を提供することで、商談化率を高めることができます。

見込み客マーケティングとは、潜在顧客を成約に導くための戦略的なマーケティング手法です。 過去記事では、見込み客を効率的に育成し、購買意欲を高める最新のマーケティング戦略や、効果的なアプローチ方法を紹介しています。

見込み顧客を獲得する方法

ここでは、具体的な施策や実践方法を掘り下げて紹介し、見込み顧客を確実に獲得するためのポイントをお届けします。

1.SEO対策でターゲットが求める情報を届ける

SEO対策は、見込み顧客の獲得を効率化する最も重要な手法の一つです。まず、ターゲット顧客が検索で使用するキーワードを徹底的に調査します。これにより、検索エンジン上での見込み顧客の行動を理解し、最適なコンテンツを提供できます。

さらに、競合他社が使用しているキーワードや成功しているページを分析することで、自社との差別化ポイントを見つけ出します。例えば、「無料ダウンロード資料」や「具体的な解決策を示す記事」を作成し、検索意図に合致したコンテンツを提供することで、検索結果での上位表示を目指します。

2.競合分析を活用し、差別化された強みを訴求

競合他社がどのように見込み顧客を獲得しているのかを調査することで、自社の強みを明確化できます。例えば、競合が得意とする分野を補完する形で独自の付加価値を提供する、あるいはサービスの詳細を分かりやすくホームページに掲載するといった方法が有効です。これにより、顧客の目に留まる訴求が可能になり、競争環境下でも自社の存在感を高めることができます。

3.セミナーやウェビナーで接点(タッチポイント)を作る

見込み顧客との直接的な接点を作るためには、セミナーやウェビナーが効果的です。オフラインで開催するセミナーは、参加者と直接会話を交わすことで深い関係構築が期待できます。一方、オンラインでのウェビナーは、地理的な制約を超えて多くの参加者を引きつけることが可能です。

特に、具体的な課題解決や成功事例の紹介をテーマにしたイベントは、ターゲット顧客の信頼を獲得しやすいでしょう。

4.メールマガジンを活用した顧客育成

メールマガジンは、一度獲得したリードを育成するための手段です。単なるプロモーションではなく、ターゲットが求める解決策や情報を提供することで、顧客との信頼関係を構築します。

例えば、業界のトレンド情報や事例、限定特典(オファー)を含めた内容にすることで、購買意欲を段階的に高めることができます。また、セグメンテーションを行い、見込み顧客のニーズに合わせたパーソナライズされた情報配信を実施することが重要です。

5.コンテンツマーケティングで顧客を引きつける

ブログ記事やホワイトペーパー、インフォグラフィックといったコンテンツを通じて、ターゲット顧客に価値ある情報を提供することは、見込み顧客を惹きつける重要な戦略です。これらのコンテンツは、ターゲットの興味や課題に応じて作成し、SEOの視点を取り入れることで、さらに広範囲にリーチすることができます。

具体例として、「業界別の解決策」「コスト削減のアイデア」「製品比較記事」などを提供することで、見込み顧客の興味を引き、購買へのステップを促します。

6.Web広告で幅広いリーチを実現

検索エンジン広告やSNS広告を活用することで、特定のキーワードや興味を持つ層に直接アプローチできます。例えば、ターゲット企業の役職者向けにLinkedIn広告を展開する、特定の業界向けにカスタマイズされたGoogle広告を設定するなど、リードジェネレーションに特化した広告施策を展開することが可能です。

7.オフライン施策で特定層にアプローチ

セミナーや展示会、ダイレクトメール(DM)は、デジタルが主流となった現在でも効果的な手段です。特に高単価商材やBtoB取引では、直接顔を合わせるオフライン施策が信頼を深める要素となります。

例えば、展示会やDMでの限定特典(オファー)提供は、見込み顧客の関心を高め、具体的なアクションを促す力があります。

獲得したリードを上手に活用するための3つのポイント

獲得したリードをそのまま放置していては、成約や売上の機会を逃してしまいます。リードを効率的に活用し、成果につなげるには、適切な育成と管理が不可欠です。ここでは、リードを上手に活用するための3つの重要なポイントを解説します。

1.ナーチャリングを徹底する

リードをただ獲得するだけでは、購買意欲が高まらないケースが多々あります。リードナーチャリング(顧客育成)を徹底し、顧客に価値ある情報を提供し続けることで、購買意欲を高め、商談率や成約率を向上させることが可能です。

例えば、メールマガジンやホワイトペーパーを活用し、リードの関心に応じた情報を定期的に届けることが有効です。また、見込み顧客の関心分野を理解し、それに基づくパーソナライズされたアプローチを行うことで、より効果的なナーチャリングが実現します。

2.営業とマーケティングの連携を強化する

リードを最大限に活用するには、営業部門とマーケティング部門の連携が必要です。リードがどの段階にあるのか、どのような情報を必要としているのかをリアルタイムで共有することで、効率的なアプローチが可能になります。

この連携を強化するためにおすすめなのが「Sales Marker」です。Sales Markerは、マーケティングオートメーションツールやCRMと連携することで、リードのデータを一元管理します。これにより、営業部門はリードの検索キーワードや行動履歴を把握し、最適なタイミングで効果的なアプローチが可能になります。

また、リードスコアリング機能を活用して、優先度の高いリードからフォローを進める効率的なプロセスを実現します。Sales Markerを活用すれば、両部門間の情報共有がスムーズになり、リード活用の成果を最大化することができます。

3.MAツールを活用して効率化する

リード管理やナーチャリングを効率化するには、MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入が不可欠です。MAツールを活用することで、リードの行動データを分析し、適切なタイミングで最適な情報を提供できます。

例えば、リードがWebサイトで特定の製品ページを閲覧した場合、自動的に関連資料を送付する仕組みを設定したり、リードスコアリングを活用して商談化の優先順位を明確にすることが可能です。これにより、マーケティングと営業の連携がスムーズになり、成約率を高めることができます。

本記事のまとめ

リードを効果的に活用するためには、リードの育成、管理、そして部門間の連携を戦略的に行うことが求められます。リードナーチャリングを徹底し、適切なツールを活用することで、リードの購買意欲を高め、営業活動の成果を最大化することが可能です。

また、営業とマーケティングの連携を強化することで、顧客のニーズに合ったタイムリーなアプローチが実現し、商談化率や成約率の向上に直結します。本記事で紹介したポイントを踏まえ、自社のプロセスを見直し、効率的かつ効果的なリード活用を目指しましょう。