この記事は約 14 分で読めます。

- アポ取りが重要になっている背景

- アポ取りとは

- テレアポ担当にとってのアポ取り

- インサイドセールスにとってのアポ取り

- フィールドセールスにとってのアポ取り

- アポ取りの流れ

- 電話でアポを取る流れ

- メールでアポを取る流れ

- アポ取りの主な手法とそれぞれの特徴

- 電話(テレアポ・インサイドセールス)

- メール

- SNS・ビジネス系プラットフォーム

- 問い合わせフォーム

- オンラインセミナー・資料DL後フォロー

- 決裁者との商談を取るために有効な方法

- インテントセールス

- 社内キーパーソンからの紹介を活用する

- SNSアカウントで直接DMする

- アポ取りの成約率を上げるコツ

- アポ取りの目的を明確に意識する

- 決裁者・キーマンを巻き込む仕組みを用意する

- ヒアリングでは背景と文脈まで踏み込む

- アポ獲得数を伸ばした事例紹介

- 月間のアポ獲得数は3倍|株式会社グローバー

- 商談数が前月比200%|株式会社TBM

- 本記事のまとめ

営業活動において避けて通れないのが、商談機会を得るための「アポ取り」です。とくに法人営業では、いかに早い段階で決裁者とつながれるかが、その後の商談の受注率を大きく左右します。

かつては電話によるアプローチが主流でしたが、近年では働き方の変化により、メールやSNS、オンラインでの接点を起点としたアポ取得も一般的になっています。

その一方で「そもそもアポが取れない」「断られてしまう」「話を聞いてもらえない」といった悩みを抱える営業担当者も少なくありません。

そこで本記事では、「アポ取りとは何か?」という基本から、決裁者との商談を実現するためのアプローチ手法、さらにアポ取得後の成約率を高めるための実践的なポイントを解説していきます。

アポ取りが重要になっている背景

かつての営業活動では、飛び込み営業や電話でのアプローチが主流でした。実際に足を運び、名刺を渡しながら対面で関係構築を図るというスタイルが一般的だったため「まず会って話す」こと自体が営業の第一歩とされていました。

しかし現在では、働き方や商談スタイルが大きく変化しています。リモートワークやWeb会議の普及、SNSやビジネス系プラットフォームの活用が進んだことで、いきなりの訪問よりも、オンライン上での接点づくりやアポ取りが主流になりつつあります。

BtoB領域では、時間と情報への感度が高い決裁者層に対して、事前の商談設計やメリット提示なしに「会ってください」と頼むのは現実的ではありません。

だからこそ、営業側が適切な相手に適切なタイミングでアプローチし、商談機会を獲得する「アポ取り」の精度がこれまで以上に求められているのです。

アポ取りとは

アポ取りとは、商談や打ち合わせの機会を得るために、見込み顧客と事前に日程を調整し、面会の約束を取り付ける営業活動のことを指します。

アポは「アポイントメント(Appointment)」の略で、もともとは「約束」「予約」といった意味を持つ言葉です。

テレアポ担当にとってのアポ取り

テレアポ担当者にとってのアポ取りは、営業活動の最初のきっかけをつくる「0→1の接点構築」を意味することが多いでしょう。

見込み顧客リストに対して電話をかけ、自社のサービスや商材に興味を持ってもらえるかどうかを、短時間のトークで判断しながら面談の約束を取り付けます。

多くの場合、商談は別の営業担当が行うため、テレアポ担当の役割は「商談の可能性がある相手を見つけ、日程を押さえる」ことに注力しています。

相手は自社のことを何も知らないケースがほとんどのため、信頼関係のない中で話を聞いてもらう工夫や、初期トークでの印象形成がとても重要です。

件数や効率を求められる分野でもあるため、トークスクリプトの改善や架電タイミングの見極めが成果に直結します。

インサイドセールスにとってのアポ取り

インサイドセールスにとってのアポ取りは、マーケティング部署が獲得した見込み顧客(リード)に対し、温度感やニーズをヒアリングしながら商談化できるタイミングを見極めるプロセスです。

日程を押さえるだけでなく「いま本当に商談すべきかどうか」を判断するフィルターとしての役割も担っています。

セミナー参加者や資料請求者、過去の問い合わせ顧客など、比較的自社との接点がある相手が対象になるため、いきなり話を遮られるケースは少ない一方で、相手の立場・タイミング・課題を的確に把握するヒアリング力が求められます。

判断を誤れば、貴重なリードを早すぎる商談でつぶしてしまうこともあるため、商談化の精度が成果の分かれ目になります。

フィールドセールスにとってのアポ取り

フィールドセールス(訪問営業・提案営業)にとってのアポ取りは、日程調整だけではなく、誰に・どのような切り口で商談機会をつくるかを戦略的に設計する行為も含まれます。

インサイドセールス経由の商談だけでなく、自身で過去の失注顧客に再接触したり、担当者から決裁者への紹介を引き出すことで、重要なアポを創出していきます。

特に中堅〜大手企業が相手の場合、組織構造や意思決定プロセスの把握が重要であり、「誰に会うべきか」が営業成果を左右します。

ヒアリングから提案・クロージングまでを一貫して担うからこそ、アポ取得の段階で提案ストーリーの設計を始めておくことが、成約率の差につながるのです。

アポ取りの流れ

アポ取りの定義について前章で解説をしたので、ここでは基本的なアポ取りの流れについて触れていきます。

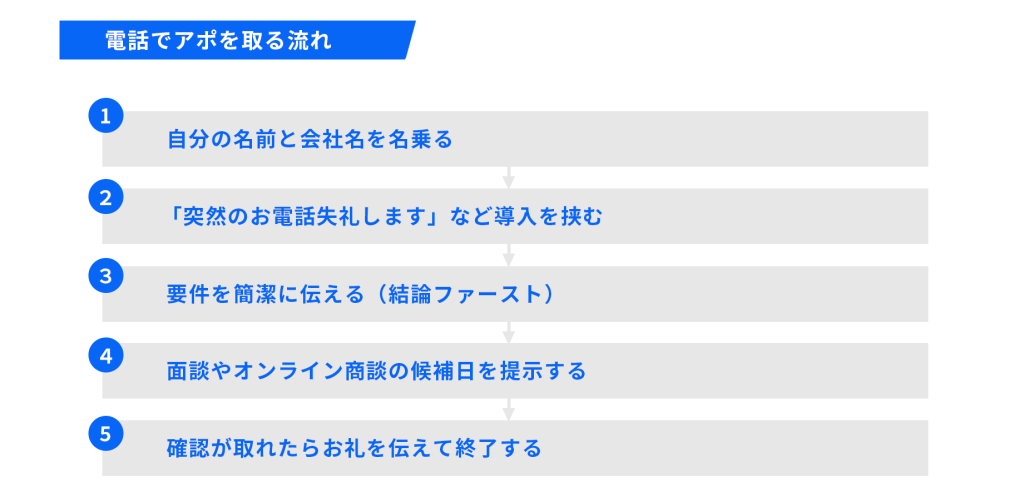

電話でアポを取る流れ

電話でアポを取る場合は、以下の5つの流れが基本となるでしょう。

ポイントは「相手の時間を奪わない配慮」と「わかりやすく誠実な話し方」です。電話営業では、ビジネスマナーも印象を左右する要素になります。

一般的な内容ではありますが、電話の冒頭では「もしもし」は使わず、「お世話になっております」など適切な言葉遣いを心がけましょう。

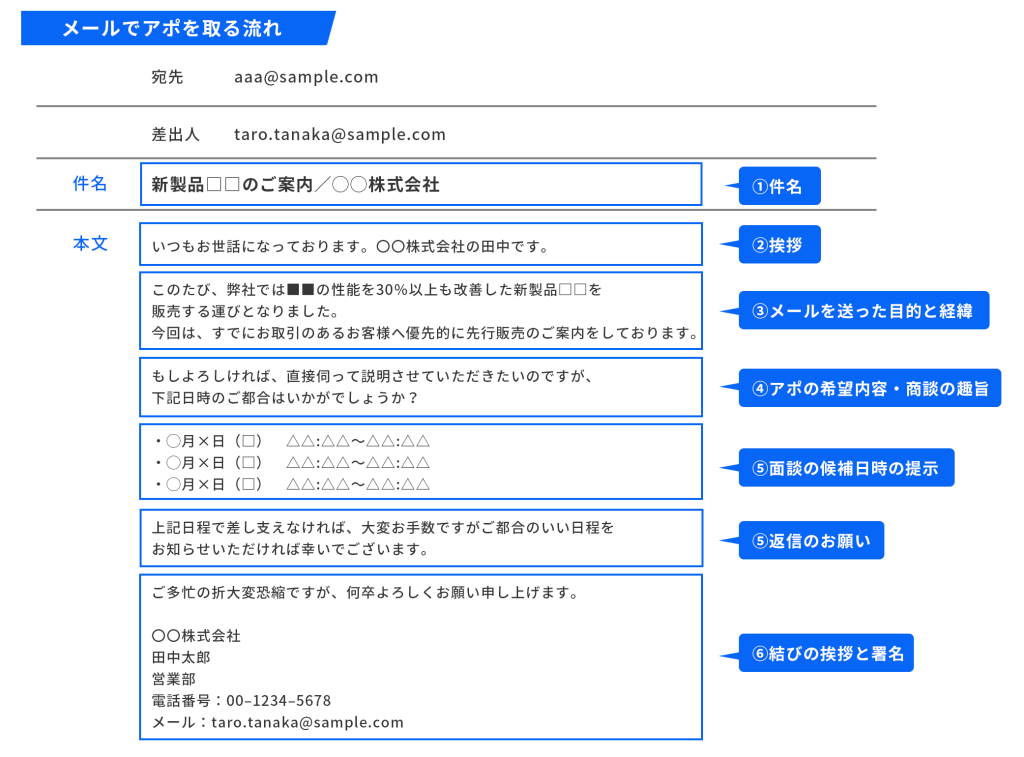

メールでアポを取る流れ

メールでのアポ取りは、相手の都合に配慮しながらアプローチできる点が大きなメリットです。ただし、リアルタイムのやりとりができないため、文章構成と伝え方に工夫が求められます。

メールの基本構成としては、以下の7つを盛り込むと良いでしょう。

メールの場合、口頭のように相手の反応がその場で得られないため、「返信しやすい流れ」や「件名で興味を引く工夫」が重要です。

初回メールでは、「なぜこの人に連絡したのか」「どんな価値がある話なのか」を一読で伝えられるように意識しましょう。

アポ取りの主な手法とそれぞれの特徴

ここでは、実務で使われる代表的なアポ取り手法を5つご紹介します。

電話(テレアポ・インサイドセールス)

電話によるアポ取りは、見込み顧客に直接連絡してリアルタイムで対話できることが最大の特徴と言えるでしょう。

この手法が向いているのは、商材単価が比較的安く、短期の比較・検討で導入が決まる業種や、中小企業向けに幅広く営業したい企業です。

また、テレアポ部隊やインサイドセールスチームを社内に抱え、一定のリソースを割ける企業とも相性が良いです。

一方で、電話でのアプローチが嫌煙されがちな業界や、関係構築に時間を要する高単価なソリューション営業には不向きでしょう。また、決裁者までの到達が難しい大企業相手では、電話だけで突破口を開くのは現実的ではない場合もある点を理解しておきましょう。

メール

メールでのアポ取りは、手軽さと、複数人への同時アプローチが可能な点が特徴です。

相手の業務を妨げることなく、自分のペースで営業活動を展開できるため、特に時間に制約のある営業担当者にとっては効率の良い手法と言えます。文面を工夫することで、自社の魅力や相手にとってのメリットをしっかり伝えられるのも強みです。

メールが効果的なのは、すでに自社となんらかの接点があるリード(資料請求、セミナー参加など)へのフォローアップや、メール文化が根付いた業界(IT・コンサル・教育など)に向けた営業と言えるでしょう。また、継続的な接触や、検討フェーズの長い商材を扱う企業にも適しています。

一方で、即時対応が必要な業界や、そもそもメールを頻繁に確認しない層(現場作業系、飲食店)を対象とする営業には向きません。

また、初回接点のメールは見られない・埋もれるリスクも高く、特に営業色が強すぎる文面は読まれずに終わってしまうこともあるため、メールの設計力が問われます。

SNS・ビジネス系プラットフォーム

SNSを活用したアポ取りは、近年急速に広がっている手法です。特にLinkedInのようなビジネス特化型SNSでは、企業のキーパーソンや決裁者にダイレクトに接点を持てるため、紹介を経ずにアプローチできるのが魅力です。

SNSでのアプローチが向いているのは、BtoBで中堅〜大手企業をターゲットにしている企業や、マーケティング・HR・SaaSなど比較的新しい領域の商材を扱っている場合です。

オンラインでの接点が自然な層に対して、営業色を抑えた「情報交換」の形で会話のきっかけをつくることができます。

ただし、営業色が強すぎるとすぐに拒否される可能性も高く、あくまでソフトな接点からスタートする設計が求められます。また、SNSをあまり活用していないことが想定される業界(製造・医療・建設系など)では効果が限定的になることもあるでしょう。

問い合わせフォーム

問い合わせフォームは、企業のWebサイトに設置されている入力フォームを活用してアポを打診する方法です。メールアドレスが公開されていない企業でも接点が持てる点が強みと言えるでしょう。

この手法が向いているのは、法人営業を行っていて、対象企業のWebフォームにビジネス向けの問い合わせ欄がある場合や、過去に自社サイトからの問い合わせが多かった業種です。

IT・製造・士業など、問い合わせからの検討が始まりやすい分野では効果を発揮することが期待できるでしょう。

一方、フォーム送信は返信までに時間がかかることも多く、ファイル添付や自由な文章構成ができないケースもあります。

また、定型文の営業連絡と見なされやすく、読み飛ばされてしまう可能性もあるため、工夫が必要です。短期でアポ数を稼ぎたい営業体制とはやや相性が悪いかもしれません。

オンラインセミナー・資料DL後フォロー

自社が開催するウェビナーや、Web上で配布している資料のダウンロードを起点にしたアポ取りは、もともと自社に興味を持っている層へのアプローチであり、アポの成功率が高いのが特徴です。

相手の行動履歴に基づいて連絡するため、いきなり感が少なく、スムーズに商談につなげやすくなります。

この手法が特に効果を発揮するのは、マーケティング部門と営業が連携している企業や、インバウンドリードの活用を積極的に行っている企業です。また、検討期間が長い高単価商材を扱う企業にとっては、リードナーチャリングの起点としても有効です。

ただし、セミナーや資料DLを実施していない企業にとっては活用できる機会が限られます。また、フォロータイミングを逃すとせっかくの関心が薄れてしまうため、営業側の対応スピードや追客フローの整備が欠かせません。

決裁者との商談を取るために有効な方法

ここでは、決裁者との商談を取るために有効な方法を3つご紹介します。

インテントセールス

インテントセールスとは、顧客が今どれくらい興味・関心を持っているか(インテント情報)を可視化し、その状態に応じて営業活動を最適化する手法です。

従来の営業では「とにかく全リードに連絡する」スタイルが主流でしたが、インテントセールスでは、Web行動・検索履歴・資料DL・セミナー参加・メール開封などの情報をもとに、「今まさに情報収集中なのか」「検討フェーズなのか」「購入直前なのか」といった顧客の状態を見極め、優先順位をつけて営業アプローチを行います。

インテントセールスを実施することでのメリットは以下が挙げられます。

- 興味が高まっているリードに絞ってアプローチできるため、営業効率が向上する

- 検討意欲があるタイミングで連絡することで、商談化率・成約率が高まる

- 無関心な相手に対する無駄な追客が減り、営業リソースの最適化ができる

- 顧客の興味関心に基づいた提案が可能となり、顧客体験の質が向上する

- 定量的な判断ができるため、感覚に頼らないデータドリブン営業が実現する

Sales Markerでは、Web行動や企業データなどから今まさに自社に関心を持っている企業を自動で特定し、アプローチすべき相手とタイミングを可視化できます。

これにより「反応がない相手に手当たり次第に連絡する」という非効率な営業スタイルから脱却し、成約確度の高い相手に絞って商談を創出できる営業体制を実現できます。

決裁者を狙ったアポ獲得を実施したい担当者様は、インテントセールスを仕組みとして実践できる営業支援サービス「Sales Marker」の無料デモをお試しください。

社内キーパーソンからの紹介を活用する

決裁者へ効率的にアプローチする方法として効果的なのが、紹介(リファラル)を活用することです。

すでに関係性ができている担当者や既存顧客、あるいは同じ企業内の別部署にいるキーパーソンから紹介してもらうことで、いきなりトップ層に接触するよりも、信頼関係が前提となった状態で商談をスタートできるのが大きな強みです。

特に大手企業では、決裁者は外部からの連絡には出ないケースが多いため、「紹介によって登場してもらう」というルート設計は非常に有効です。

そのためには、日頃から紹介元となり得る担当者との信頼構築が不可欠であり、「売り込み」ではなく「相談される関係性づくり」を意識することが重要です。

SNSアカウントで直接DMする

近年、営業活動における接点づくりの手法として注目されているのが、SNSのダイレクトメッセージ(DM)を活用したアポ取りです。

SNSでのDMは、メールや電話と比べて心理的なハードルが低く、会話のきっかけとして受け入れられやすいのが特長です。

営業色を抑え、相手の発信内容に触れたうえで「共感」や「興味」を示すことで、商談に直結しなくてもまずは情報交換や意見交換といったカジュアルな接点を持つことができます。

ただし、DMを使ったアプローチはすべての業界やターゲットに有効とは限らないため、SNSでの発信が活発な業種・役職者に絞って活用するのが効果的です。また、営業色が強すぎる文面はすぐに敬遠される可能性があるため、初回メッセージはあくまで雑談の導入程度にとどめるのが鉄則と言えるでしょう。

アポ取りの成約率を上げるコツ

ここでは、アポ取りの成約率を上げるコツを3つご紹介します。

アポ取りの目的を明確に意識する

アポを取ること自体が目的化してしまうと、商談の質が下がり、受注に結びつきにくくなります。重要なのは「なぜこの商談を設定するのか」「何を確認したいのか」「次のフェーズにどうつなげたいのか」といった目的設計を事前に明確にすることです。

たとえば、検討フェーズの確認、キーマンの把握、ヒアリング項目の洗い出しなど、事前に想定しておくべき要素を整理しておけば、商談の中で迷いなく主導権を握ることができる可能性が上がることでしょう。

アポ取得の時点から受注に向けたゴール設計を描けているかどうかが、最終的な成約率に影響してきます。

決裁者・キーマンを巻き込む仕組みを用意する

BtoB営業において、担当者との関係だけでは受注までたどり着けないケースが多くあります。そのため、商談初期の段階で「この話の最終判断はどなたがされますか?」といった問いを自然に挟み、決裁フローを把握しにいくことが重要です。

また、担当者からキーマンを紹介してもらえるように、「よろしければ、次回はご上司もご一緒にお話を聞いていただけませんか?」といった提案を入れることで、決裁者との接点を構築しやすくなります。

巻き込む仕組みが設計されていない商談は、途中で失速するリスクが高くなります。

ヒアリングでは背景と文脈まで踏み込む

ヒアリングは、表面的な「困っていること」や「欲しい機能」を聞くだけで終わってはいけません。なぜその課題が発生したのか、それが解決されないとどんな影響があるのか、誰が困っているのかといった、背景や構造に踏み込んだヒアリングこそが提案の質を決定づける重要な要素です。

浅いヒアリングでは、他社と似たような提案しかできず、価格競争に巻き込まれるだけになってしまいます。課題の根っこを言語化し、相手の「そう、それなんです!」を引き出すことができれば、成約への距離は一気に縮まるでしょう。

アポ獲得数を伸ばした事例紹介

最後に、SalesMarkerを活用してアポ獲得数を伸ばした事例を2つ紹介します。

アポ獲得件数をさらに伸ばしたい担当者やアポ取りに苦戦をしている営業マンの方は参考にしてみて下さい。

月間のアポ獲得数は3倍|株式会社グローバー

営業マンの皆さんも経験があることであろう「営業リストの枯渇」と「テレアポの非効率さ」が課題となっていました。営業先の部署情報や連絡先がWeb上で見つからず、代表電話への架電に頼らざるを得ない状況が続いたことが要因として考えられます。

このような状況を打破すべく導入したのが、インテントデータに基づき「今、興味を持っている企業」を可視化できるSales Markerでした。

同社ではSales Markerの「セールスシグナル®」「法人データベース」「部署別の直通番号情報」「ステータス管理機能」などを活用し、ニーズの高い企業だけに絞った効率的なアプローチへ営業戦略を転換し、営業リストの作成も自動化され、架電前の準備時間が大幅に短縮されたことで、若手社員でも成果が出せる仕組みが整いました。

その結果、月間のアポ獲得数は従来の約3倍、売上創出も体感で5倍以上になりました。また、ターゲット企業ごとにニーズを想定したパーソナライズ提案が可能になったことで、成約率の向上にもつながっています。

「営業リストがない」「テレアポが効率悪い」「誰に電話すればいいかわからない」といった課題を感じている企業にとって、営業活動の勝ちパターンを体現できた事例でした。

商談数が前月比200%|株式会社TBM

環境配慮型の新素材「LIMEX」を展開する株式会社TBMは、持続可能な未来を目指し、素材開発・製品提供・リサイクルなど多角的な事業を展開しています。

これまでの営業活動は紹介や問い合わせベースが中心で、すでに10,000社以上と取引実績がありましたが、さらなる普及拡大に向けてアウトバウンド営業を強化したいという課題が浮上していました。

そこで同社は、ニーズのある企業に効率よくアプローチするために、インテントデータと部署情報が連携されたABMツール「Sales Marker」の導入を実施しました。

キーワードによる興味関心の可視化や、問い合わせフォームへの自動送信、架電先の部署・人物情報の取得などを活用することで、全く接点のなかった企業へのアプローチ精度の向上が実現できました。

導入後は、アポにつながる件数が従来の2〜3倍に増加し、直近2か月では商談件数が前月比200%に拡大するなど、アウトバウンド施策の成果が目に見える形で達成した事例です。

「アウトバウンド営業に力を入れたいが、誰に・どうアプローチすればいいかわからない」「興味のある企業を見つけたいけど手段がない」とお悩みの企業はSales Markerの無料デモ導入をぜひご検討ください。

本記事のまとめ

アポ取りとは「商談という限られた時間に、どれだけ相手の意思決定を動かせる対話を創れるか」という、営業戦略の起点そのものです。

どの手法を使うか、どういう順番で話すかといったテクニックに注目が集まりがちですが、本質は「相手の関心をどう引き出し、商談につなげる意味をどう提示するか」にあります。

現代の営業においては、電話一本で突破できる時代ではなく、顧客の情報収集行動や検討フェーズに寄り添ったアプローチが求められるようになりました。

SNSや検索履歴、行動ログなど、相手が発信するサインを読み取れる営業こそ、これからの成果を牽引する存在になることでしょう。

アポ取りを作業で終わらせず、戦略の一部として扱える営業チームは、今後ますます成果を伸ばしていくはずです。