この記事は約 10 分で読めます。

- 反響営業とは

- 反響営業と新規開拓営業の違い

- 反響営業(SDR)と新規開拓営業(BDR)の使い分け

- 顧客の認知・関心度に応じて使い分ける

- 目的やタイミングに応じて使い分ける

- 営業体制や人的リソースに応じて使い分ける

- 反響営業のメリット

- 成約率が高く、成果が出しやすい

- 顧客対応がスムーズ

- 精神的・体力的な負担が少ない

- 反響営業のデメリット

- 反響がなければ営業活動が始められない

- 比較検討されている

- 反響営業の仕組み

- プロモーションによる顧客の興味喚起

- 顧客からのアクションを受け取る導線

- 反響営業のコツ

- 迅速かつ的確な初期対応で信頼を獲得する

- 顧客ごとに最適な追客でアポ獲得を狙う

- 有益な情報提供で信頼を獲得する

- 本記事のまとめ

営業には「問い合わせを受けて対応する反響営業」と「自ら仕掛けていく新規開拓営業」という大きく異なる2つのスタイルがあります。

本記事では、それぞれの特徴・メリット・デメリットを整理し、状況に応じた効果的な使い分け方を解説します。営業活動の効率化や受注率アップを目指す方は、ぜひ参考にしてください。

近年は、顧客の興味やニーズの高まりをタイミングよく捉える営業手法として、インテントデータの活用が注目されています。営業代行やインサイドセールスの現場でも導入が進んでおり、反響営業との相性が非常に良い点も特徴です。

特に、新規リードの精度を高めたい、リソースを効率的に活用したいと考える企業にとって、有力な選択肢となりつつあります。

興味をお持ちの方は、以下よりサービス資料を無料でダウンロードいただけます。営業成果を高めるための具体的な活用方法や導入事例も掲載していますので、ぜひご活用ください。

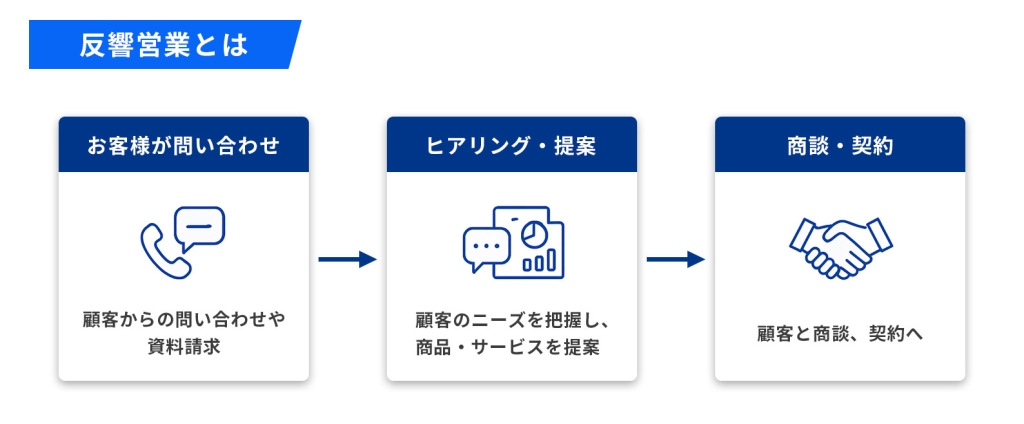

反響営業とは

反響営業とは、顧客からの問い合わせや資料請求といった自発的な反応(反響)を起点として、営業活動を行う手法です。

この「反響」を生み出すために、企業はまずインターネット、テレビ、ラジオ、新聞、ダイレクトメールといった様々なメディアを通して広告宣伝を行います。そして、その広告に興味を抱いた、購買意欲の高い人だけを見込み客とみなし、営業活動を展開していくのが特徴です。

この手法は、ただ広告を出すだけでなく、売りたい製品やサービスのターゲット顧客を事前に深くリサーチし、そのターゲットに合わせた広告戦略と連動させることで、非常に高い効果を発揮します。

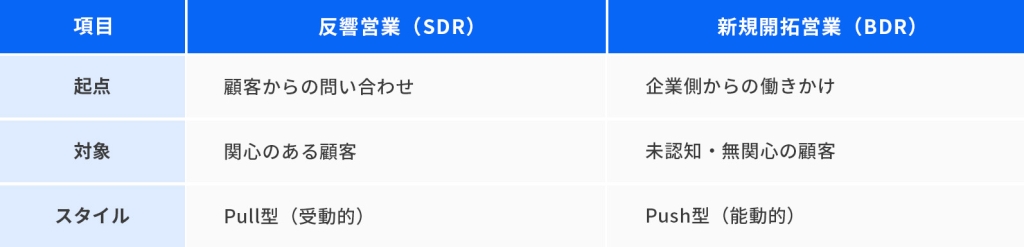

反響営業と新規開拓営業の違い

営業活動は大きく分けて反響営業(SDR)と新規開拓営業(BDR)の2種類があります。ここでは違いについて紹介します。

反響営業(SDR)は、顧客からの問い合わせや資料請求などの行動がきっかけで始まる営業手法です。すでに興味・関心を持っている顧客が対象であるため、ニーズが明確で話が早く進む傾向があります。営業担当者は顧客のアクションを起点に動く「Pull型」のスタイルです。

一方で、新規開拓営業(BDR)は、企業側からアプローチを仕掛ける「Push型」の手法です。自社を知らない、あるいは関心を持っていない層に対して営業活動を行うため、興味づけから始める必要があります。そのぶん、リード獲得には戦略と労力が求められます。

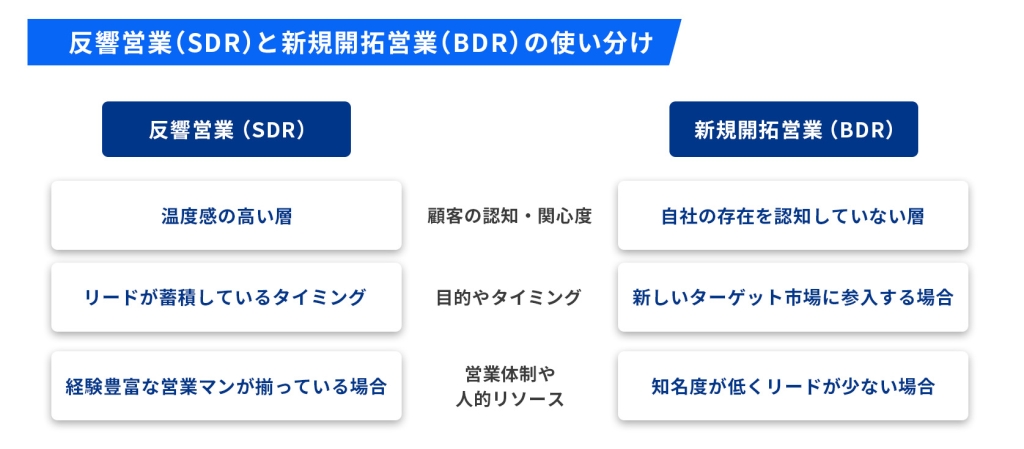

反響営業(SDR)と新規開拓営業(BDR)の使い分け

ここでは、反響営業(SDR)と新規開拓営業(BDR)の使い分け方を3つの観点から紹介します。

顧客の認知・関心度に応じて使い分ける

反響営業(SDR)は、すでに自社のことをある程度知っている顧客、あるいはWebサイトや広告経由で興味を示しているリードに対して行うアプローチです。問い合わせや資料請求など、何らかの行動を起こしている「温度感の高い」層が対象のため、比較的短期間で商談や受注に繋がりやすいのが特徴です。

一方、新規開拓営業(BDR)は、自社の存在すら認知していない見込み顧客に向けた活動であり、「顧客の課題すら自覚していない層」に対して接点をつくる役割を担います。まだ反響が生まれていない段階では、BDRを用いた先手のアプローチが必要でしょう。

目的やタイミングに応じて使い分ける

短期的に成果を上げたい場合や、広告・セミナー経由でリードが蓄積しているタイミングでは、反響営業が有効です。すでに関心のある顧客が相手のため、受注確度が高く、営業効率も良好です。

これに対し、新しいターゲット市場に参入する際や、まだリードが十分に集まっていないフェーズでは、新規開拓営業の重要性が増します。新サービスのリリース時や、既存顧客層とは異なる業種・業界へ展開したいタイミングでは、BDRによる積極的な接触が欠かせないでしょう。

営業体制や人的リソースに応じて使い分ける

営業チームの構成や人員リソースによっても、どちらを中心に据えるかは変わります。経験豊富な営業担当者が揃っていて、トスアップされたリードに対し質の高い提案ができる場合は、SDR中心の体制が有効でしょう。

一方、まだ知名度の低いサービスやスタートアップ企業など、リードが少ない場合は、BDRによる新規開拓の力が必要になります。また、両者を明確に役割分担する体制(インサイドセールス+フィールドセールス)を組むことで、それぞれの特性を最大限に活かすことも可能です。

反響営業のメリット

ここでは、反響営業のメリットを3つ紹介します。

成約率が高く、成果が出しやすい

反響営業の最大のメリットは、すでに興味・関心を持った顧客にアプローチできる点です。たとえば、Webからの問い合わせや資料請求など、顧客側からの明確なアクションが起点となるため、ニーズが顕在化しているケースが多く、商談の温度感も高い傾向にあります。

その結果、商談からクロージングまでのプロセスが短縮され、成約率が高まりやすくなります。加えて、興味を持った顧客が相手となるため、話を聞いてもらえる確率が高く、冷たくあしらわれることも少ないのが特徴です。

精神的な消耗が抑えられるだけでなく、「ありがとう」と感謝される機会も多く、やりがいを実感しやすい点も、この営業手法の強みといえるでしょう。

顧客対応がスムーズ

反響営業では、すでに前提情報をある程度把握している顧客からの問い合わせが多いため、初回接触時点から具体的な要望に踏み込んだ会話が可能です。問い合わせの内容から顧客のニーズや関心領域が明確になっているケースが多く、営業担当者は無理にニーズを掘り起こす必要がありません。

そのため、対話は非常にスムーズです。また、顧客側がすでに前提知識を持っている場合が多く、0から丁寧に説明する必要が少ないことも営業活動の効率化につながります。

こうした背景から、顧客満足度も高まりやすく、リピート受注やアップセルに繋がる可能性も高いのが特徴です。効率よく成果を上げながら、顧客との長期的な関係構築にもつながる営業スタイルといえるでしょう。

精神的・体力的な負担が少ない

反響営業は、無関心な相手に突然アプローチして断られ続ける…といったケースはほとんどなく、「話を聞く姿勢」がある顧客が相手となるため、営業担当者への精神的なプレッシャーは比較的少ないといえます。

また、体力的な面でも負担が軽減されやすいのが特長です。新規営業やルートセールスでは、1日に何件も訪問したり、長時間外回りをしたりする必要があります。テレアポでも、無関心層への連続的なコールは精神的にも肉体的にも消耗を伴います。

一方で反響営業は、顧客からの問い合わせや資料請求といったアクションに対応するインバウンド型の営業であるため、移動やアポ獲得のための負担が少なく、オフィスワーク中心で完結するケースも多いのが実情です。

そのため、営業職でありながら比較的落ち着いたワークスタイルを実現しやすく、心身のバランスを保ちながら安定的に成果を上げたい人にとって理想的な営業手法といえるでしょう。

反響営業のデメリット

ここでは、反響営業のデメリットを2つ紹介します。

反響がなければ営業活動が始められない

反響営業の最大のデメリットは、「反響がなければ何もできない」という点にあります。問い合わせや資料請求など、顧客からのアクションが起点となるため、それがない限り営業はスタートできません。

これはすなわち、リード獲得に失敗した場合、営業機会そのものがゼロになってしまうというリスクを常に抱えていることを意味します。

そのため、反響が薄い状況に陥った場合には、早急な対策が求められます。事前にKPI(問い合わせ件数や資料請求数など)を設定し、それを下回る場合には、広告媒体の見直しや訴求メッセージの変更、新しいチャネルへの投資など、早めの対策が重要といえるでしょう。

比較検討されている

反響営業では、顧客がすでに複数の選択肢をリサーチしていることが一般的です。つまり、自社の問い合わせ窓口に届いた段階で、他社との比較が前提になっているということです。

営業として最善の提案ができたとしても、「競合他社のほうが条件や印象が良い」と判断されれば、機会を逃す可能性があります。このような環境では、商品のスペックを説明するだけでは不十分です。

「なぜこの商品なのか」「他社にはない価値は何か」といった差別化ポイントを明確に伝える必要があります。ときには価格や機能面で劣っていたとしても、対応力や信頼性などの無形の要素をしっかり訴求することで、他社との差を埋めることができるでしょう。

反響営業の仕組み

ここでは、反響営業の仕組みをプロセスごとに解説します。

プロモーションによる顧客の興味喚起

反響営業はまず、商品やサービスの存在を認知してもらうところから始まります。そのために、ターゲット層に届くプロモーション活動を戦略的に展開します。手法としては次のようなものが挙げられます。

- 検索連動型広告(リスティング広告)やSNS広告

- 駅構内・電車内の中吊り広告

- 街頭看板やデジタルサイネージ

- マスメディアを活用したテレビCMや雑誌広告

重要なのは、ターゲットとなる顧客層(ペルソナ)を明確に設定し、その層が日常的に接しているメディアや情報経路に合わせた出稿チャネルを選ぶことです。

顧客からのアクションを受け取る導線

プロモーションによって興味を持った見込み顧客は、Webサイトから資料請求をしたり、問い合わせフォームに入力したり、セミナーに申し込んだりといったアクションを起こします。このアクションが、営業活動の起点となります。

このとき、以下のような受け皿の準備が必要です。

- わかりやすく誘導されたLP(ランディングページ)

- CTA(Call to Action)ボタンの最適化

- 資料請求フォームの設計

- チャットボットや問い合わせ受付機能

スムーズな導線設計とレスポンス体制が整っていれば、営業チームは確度の高いリード情報を受け取り、即座に対応できるでしょう。

反響営業のコツ

ここでは、反響営業のコツを3つ紹介します。

迅速かつ的確な初期対応で信頼を獲得する

反響営業では、顧客からの最初の問い合わせにどう対応するかが、成果を大きく左右します。資料請求や問い合わせをした直後は、顧客の関心が最も高く、「今すぐ詳しく知りたい」と思っているタイミングです。このタイミングで素早く対応することで、信頼感や安心感を与えることができ、他社よりも有利な立場に立てます。

ただし、早さだけでは不十分です。重要なのは「対応の中身」です。形式的なお礼の連絡ではなく、問い合わせ内容に合わせて具体的な情報を伝えることが、信頼を得るうえで欠かせません。顧客の関心が高まっているタイミングで、丁寧かつ的確に対応することで、商談へとつなげやすくなります。

顧客ごとに最適な追客でアポ獲得を狙う

反響営業では、問い合わせ後のフォロー対応がアポイント獲得に直結します。全顧客に同じ対応をするのではなく、興味度・業種・役職などの情報をもとに、最適な手段やタイミングでアプローチすることが重要です。

たとえば、温度感の高い顧客には早めの電話、検討段階の顧客にはメールで情報提供といったように、個別最適化された追客を設計することで自然なクロージングへと導くことができるでしょう。

有益な情報提供で信頼を獲得する

問い合わせを受けたからといって、すぐに商談や成約につながるとは限りません。そこで営業担当者が価値ある情報を継続的に提供し、「この人の話なら聞いてみたい」と思ってもらう関係づくりが求められます。

業界動向や事例、自社製品の具体的な活用法など、顧客の検討を後押しするコンテンツを適切なタイミングで届けることで、信頼を獲得し、最終的な成果へとつなげられます。

本記事のまとめ

反響型営業と新規開拓営業は、それぞれ異なる強みを持ったアプローチです。どちらが正解ということではなく、扱う商品やサービス、ターゲットの特徴、自社の体制に応じて使い分ける視点が欠かせません。

最近は、非対面での営業活動が増えており、インサイドセールスのように効率的に見込み客と接点を持つ方法が注目されています。

一方で、リソースが限られている企業にとって、ゼロから体制を整えるのは容易ではありません。営業活動の質とスピードを保ちつつ成果を出すには、必要に応じて外部の支援を受ける選択肢も視野に入れるとよいでしょう。

社内に足りない部分をうまく補いながら、自社に合った営業スタイルを確立することが、これからの成果に繋がります。