この記事は約 13 分で読めます。

営業とマーケティングの成果を最大化するため、「MA(マーケティングオートメーション)」と「SFA(営業支援システム)」の導入を検討する企業が増えています。どちらも顧客情報を活用し、ビジネスを成長させるためのツールですが、その役割の違いを正しく理解できているでしょうか。

「どちらも顧客を管理するシステムだろう?」

「自社の課題には、一体どちらが有効なんだろうか」

このように、両者の違いが曖昧なまま導入を進めてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、現場の負担を増やすだけの結果になりかねません。

本記事では、MAとSFAの根本的な役割の違いから、それぞれの導入メリット、そして自社の状況に合わせた効果的な使い分けのポイントまでを解説します。

MAとSFA、どちらを導入するにせよ、その最終目的は「質の高い見込み客を、いかに効率的に探し出し、成果に繋げるか」という点に集約されます。

もし、その最初の見込み客選定から営業アプローチまでを一気通貫で効率化し、より戦略的な営業活動を実現したいとお考えなら、「Sales Marker」が解決するかもしれません。

「Sales Marker」は、なんとなくの営業リストに頼る非効率な活動から脱却し、今まさに情報を求めている本当にアプローチすべき企業を特定します。

- 営業先の選定に膨大な時間がかかっている

- 確度の高い見込み客だけを効率的に開拓したい

- マーケティング(デジタル)と現場の営業活動をシームレスに連携させたい

一つでも当てはまる課題をお持ちでしたら、ぜひ一度「Sales Marker」の資料をご覧ください。サービス資料は下記より無料でダウンロードいただけます。

MAとSFAの概要について

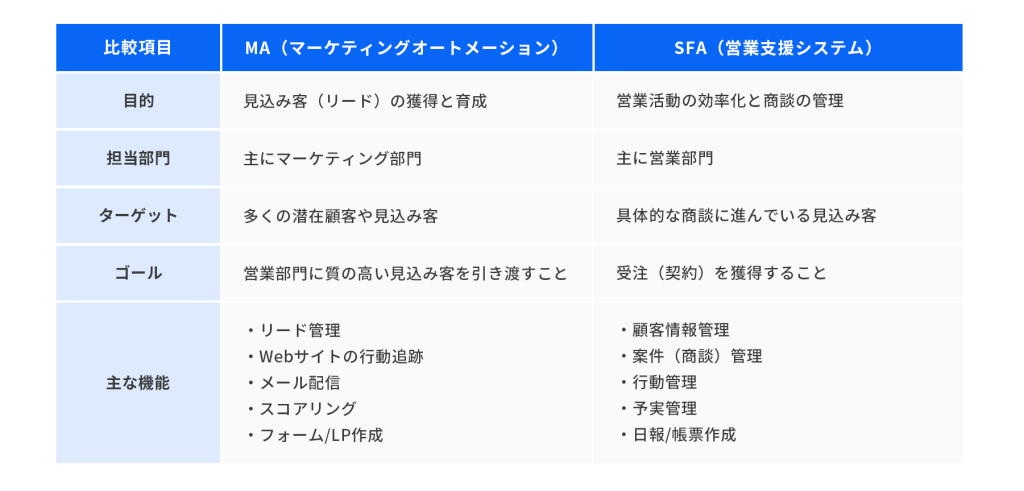

MA(マーケティングオートメーション)とSFA(営業支援システム)は、どちらも企業の売上向上を目的としたツールですが、その役割と得意な領域が明確に異なります。具体的には次の表を参考にしてください。

MA(マーケティングオートメーション)とは

MAは、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。主な役割は、Webサイトへの訪問者や資料請求者といった、まだ「顧客」になる前の「見込み客(リード)」を集め、継続的に情報を提供することで、購買意欲を高めていく(リードナーチャリング)ことです。

MAが得意なこととしては次の3つです。

- 見込み客の一元管理

展示会やWebサイトなど、様々な経路で獲得した見込み客の情報を一元管理します。

- 見込み客の育成

メールマガジンの配信やセミナー案内などを通じて、見込み客に有益な情報を提供し、自社の商品やサービスへの興味を高めます。

- 有望な見込み客の発見

「サイトの料金ページを何度も見た」「特定のメールを開封した」といった行動を点数化(スコアリング)し、購買意欲が高い有望な見込み客を自動で判別します。

導入がおすすめな企業としては、次の3つが挙げられます。

- 見込み客の獲得数を増やしたい企業

- 獲得した見込み客をうまく営業案件につなげられていない企業

- マーケティング担当者の人手が足りない企業

SFA(営業支援システム)とは

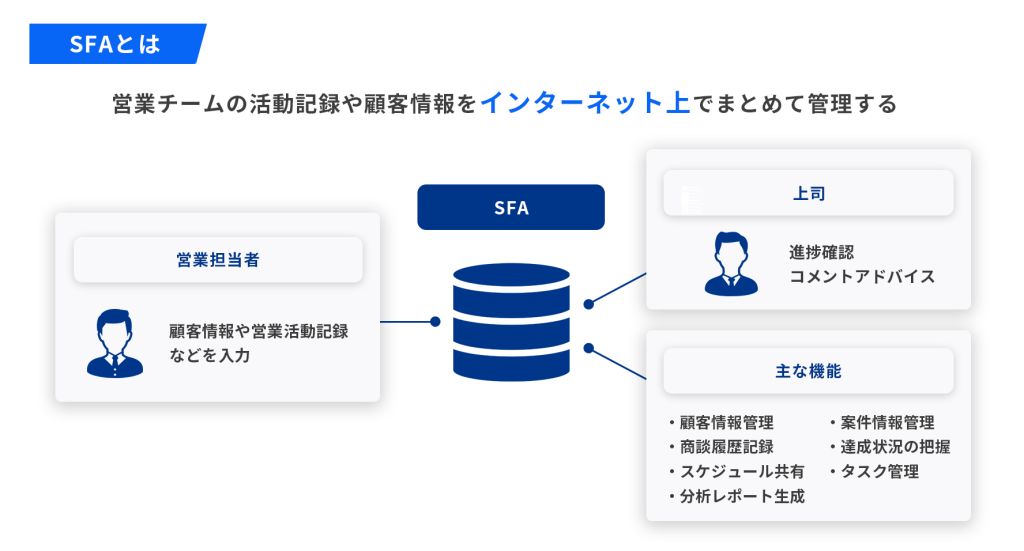

SFAは、営業担当者の活動を支援し、業務を効率化するためのツールです。MAによって育成され、商談の可能性が高まった見込み客を引き継いだ後の、営業プロセス全体を管理します。

SFAが得意なこととしては次の3つです。

- 商談の可視化

「誰が」「どの顧客に」「いつ」「どのような提案をしていて」「受注確度は何%か」といった商談の進捗状況をチーム全体でリアルタイムに共有できます。

- 営業活動の効率化

日報の作成や見積書の作成といった事務作業を自動化し、営業担当者が顧客と向き合うコア業務に集中できる時間を増やします。

- 営業ノウハウの共有

トップセールスの行動履歴や提案内容がデータとして蓄積されるため、組織全体の営業力向上に繋がります。

導入がおすすめな企業としては、次の3つが挙げられます。

- 営業担当者の行動や商談の進捗が把握できていない(属人化している)企業

- 営業担当者によって成果に大きなバラつきがある企業

- 営業活動の報告や事務作業に多くの時間がかかっている企業

このように、MAとSFAを連携させることで、マーケティング部門と営業部門がスムーズに連携し、「見込み客の獲得 → 育成 → 商談 → 受注」という一連の流れをデータに基づいて最適化し、企業全体の売上向上に大きく貢献するでしょう。

SFA・MA導入のメリットと注意点

MAとSFAは、それぞれ異なるアプローチで企業の成長を支援します。ここでは、両ツールを導入することで得られる具体的なメリットと、導入前に知っておくべき注意点を解説します。

SFA導入のメリットと注意点

SFA(営業支援システム)を導入するメリットは、営業活動の質と効率を高める点にあります。近年では、その役割は商談管理だけに留まりません。

まず大きなメリットとして、新たな優良顧客の「発掘」が挙げられます。過去の失注リストや休眠顧客を再活用するだけでなく、Web上の行動データ(インテントデータ)を基に、今まさにニーズが顕在化している企業を能動的に見つけ出す機能を備えたSFAも登場しています。

これにより、営業は「なんとなく」のリストではなく、確度の高い見込み客へ戦略的にアプローチすることが可能になります。さらにトップセールスの成功法則をデータとして組織で共有し、チーム全体の営業力を底上げできます。また、蓄積されたデータを分析することで、事実に基づいた営業戦略の改善サイクルを回すことが可能となるでしょう。

一方で、SFAの導入効果を阻む壁も存在します。最も重要なのは、現場の営業担当者にとって負担となる情報入力をいかに定着させるかという点です。ここが形骸化すると、データ活用のメリットは得られません。

また、ツールに蓄積されたデータを分析し、指導や戦略に活かすマネージャーの活用スキルがなければ、SFAは宝の持ち腐れとなってしまうでしょう。

MA導入のメリットと注意点

MA(マーケティングオートメーション)を導入する大きなメリットは、マーケティング活動における「工数削減」と「質の高いリード創出」です。これまで手作業で行っていたメール配信や見込み客の行動分析を自動化し、担当者はより戦略的な業務に集中できます。

顧客の行動をスコアリングすることで、購買意欲の高い有望な見込み客を科学的に特定し、営業機会の最大化に繋げます。ただし、これらのメリットを享受するには注意が必要です。MAはあくまでツールであり、成果を出すには顧客を惹きつけるコンテンツを継続的に制作しなくてはならない点です。

さらに、見込み客の育成には時間がかかるため、即効性を期待するのではなく、中長期的な視点で改善を続ける姿勢が求められるでしょう。

MAとSFAはどう連携すべきか

MAとSFAは、両者を正しく連携させることで初めて、マーケティングから営業、そして顧客へと続く一連のビジネスプロセスが滑らかに繋がり、その価値を最大化できます。ここでは、具体的な連携の考え方を解説します。

シームレスな営業プロセス構築

MAとSFAの連携の目的は、「マーケティング部門が見込み客の興味を最大限に高め、最も良いタイミングで営業部門へ引き渡し、営業部門がその情報を基に的確なアプローチで受注に繋げる」という、一連の理想的な流れを構築することです。

これを実現するためには、情報の「双方向の連携」が重要なポイントとなります。

- ① MA → SFAへの連携(営業活動の質を高める情報の引き渡し)

マーケティング部門から営業部門へは、顧客リストを渡すだけでは不十分です。「なぜ、今この顧客にアプローチすべきなのか」という背景情報をセットで渡すことが重要です。

MAからSFAへ連携すべき主な情報としては、次の3つが挙げられます。

- 会社名、氏名、役職、連絡先などのリード情報

- 閲覧したWebページ、ダウンロードした資料、参加したセミナーといった行動履歴

- MAが行動履歴を基に算出した、見込み客の興味・関心の度合いを示すスコア情報

連携のタイミングとしては、スコアが一定の基準に達した時や、「料金に関する問い合わせ」など特定の行動を取った時をトリガーに、自動で連携させます。この基準はMQL(Marketing Qualified Lead)と呼ばれ、事前に営業とマーケティング部門間で明確な合意を形成しておくことが、連携を成功させる上で必要です。

これにより、営業担当者は顧客の関心事を把握した上でアプローチできるため、商談化率や受注確度を大幅に高めることが期待できます。

- ② SFA → MAへの連携(マーケティング施策を改善する結果のフィードバック)

営業活動の結果をMAにフィードバックすることで、マーケティング活動の精度を高めるPDCAサイクルを回せるようになります。

SFAからMAへフィードバックすべき主な情報としては、次の3つが考えられます。

- 商談中、提案中といった営業の進捗状況を示す商談ステータス

- 最終的な商談の結果とその理由(価格、機能など)を記録した受注・失注情報

- 営業担当者がヒアリングで得た、より詳細な顧客情報やニーズ

この連携を行う目的は、主に2つあります。1つ目は「施策のROI計測」です。これにより、「どのマーケティング施策から来た見込み客が、最終的にいくらの受注に繋がったか」を正確に把握し、費用対効果の高い施策に投資を集中できます。

2つ目は「ナーチャリングの改善」です。失注理由を分析し、「価格で失注した層には、価格改定時に再度アプローチする」といった、より精度の高いマーケティングシナリオを組むことが可能になります。

CRM・CDP・BIツールとの連携の考え方

MAとSFAの連携をさらに発展させ、顧客データを軸にした経営判断を行うためには、CRM・CDP・BIといった他のツールとの連携も視野に入れることが有効です。

はじめに、CRM(顧客関係管理)との連携についてです。SFAが営業段階の管理に特化しているのに対し、CRMは受注後の顧客サポートや長期的な関係維持までを含めた、より広範な顧客情報を管理します。

ここでの連携における考え方としては、受注後の顧客に対してMAからアップセルやクロスセルを狙った情報提供を行ったり、CRM上のサポート履歴を基に顧客満足度向上のための施策を打ったりと、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指すことが挙げられます。

次に、CDP(顧客データ基盤)との連携です。CDPは、Webサイト、実店舗、広告など、オンライン・オフライン問わず散在する顧客データを「個人単位」で統合するためのデータ基盤です。

CDPをハブとして顧客データを一元化し、そこで統合・整理されたリッチな顧客プロファイルをMAやSFA/CRMに連携させます。これにより、部門を横断して一貫性のある顧客体験を提供できるようになるのが、ここでの連携の考え方です。

最後に、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとの連携です。BIは、各ツールに蓄積されたデータを統合・分析し、グラフやダッシュボードで可視化するツールです。

MAの施策効果、SFAの営業進捗といった各データをBIツールに集約することで、経営層は事業全体の状況をリアルタイムで俯瞰し、データに基づいた迅速な意思決定を行うことが可能になります。

営業・マーケティングで使い分けるポイント

MAとSFAの導入効果を最大化するためには、両部門がそれぞれの役割を正しく理解し、責任範囲を明確に分けることが極めて重要です。

これは、顧客が商品やサービスを認知し、購入に至るまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)において役割を分担するイメージです。

マーケティング部門の役割

マーケティング部門のミッションは、広大な潜在顧客の中から、購買意欲の高い「質の良い見込み客」を見つけ出し、育てることです。そのためのツールがMA(マーケティングオートメーション)です。

マーケティング部門がMAを活用する際のポイントは、大きく3つのフェーズに分けられます。

- ①広く、継続的に集める(リードジェネレーション)

Webサイトのコラム、お役立ち資料のダウンロード、セミナー開催などを通じて、自社に興味を持つ可能性のある見込み客の情報を集めます。MAは、その入り口となるフォームの作成や、集めたリード情報の一元管理を担います。

- ②深く、関係性を育てる(リードナーチャリング)

集めた見込み客に対し、MAのシナリオ配信機能を使って、それぞれの興味に合わせたメールマガジンやセミナー案内を自動で送ります。すぐには顧客にならない層とも継続的に接点を持ち、「いつか買うなら、この会社で」と思ってもらえるような関係性を時間をかけて構築します。

- ③的確に、タイミングを見極める(クオリフィケーション)

MAのスコアリング機能を活用し、見込み客の行動(「料金ページを閲覧した」「特定の資料をダウンロードした」など)を点数化します。この点数が一定の基準に達した、最も購買意欲が高い最高のタイミングを見極め、満を持して営業部門へ引き渡します。

マーケティング部門のゴールは、営業部門が「これはアプローチする価値がある」と思える、質の高い見込み客(MQL)を安定的に供給することです。

営業部門の役割

営業部門のミッションは、マーケティング部門から引き継いだ質の高い見込み客を、確実に商談へと繋げ、最終的に受注という成果に変えることです。

営業部門がSFAを活用する際のポイントも、同様に3つのフェーズで考えます。

- ①顧客を理解する

SFAの最大のメリットは、MAから連携された顧客の行動履歴を確認できることです。電話をかける前に、「この人はどんな資料を読み、何に興味を持っているのか」を完全に把握します。この事前準備が、その後の商談の質を大きく左右するでしょう。

- ②効率的に、商談を進める

SFAで案件の進捗状況、次回のアクション予定、タスクなどを一元管理します。これにより、対応の抜け漏れを防ぎ、複数の商談を効率的に進めることができます。また、上司やチームメンバーもSFAを見れば進捗が分かるため、的確なアドバイスやサポートを受けやすくなります。

- ③情報を資産化する

営業活動の結果、つまり受注や失注の理由、顧客から直接ヒアリングしたニーズといった「現場の生きた情報」をSFAに蓄積します。この情報は、ただの報告書ではありません。次にマーケティング部門が施策を考える上で、何よりも貴重な「情報資産」となります。

営業部門のゴールは、目の前の受注を獲得することはもちろん、その活動プロセスと結果をデータとして組織に還元し、会社全体の営業力を強化することです。

使い分けを成功させる共通のルール

この「使い分け」を円滑に進めるためには、両部門間での共通ルールの設定が必要です。これがないと、「マーケが渡すリードの質が悪い」「営業がしっかりフォローしてくれない」といった責任の押し付け合いが発生してしまいます。例として以下の3つが挙げられます。

- MQLの定義

どのような状態のリードを「営業に渡すべき質の高いリード」とするか、具体的なスコアや行動を両部門で合意します。

- 対応ルール

MQLが連携されてから、何時間以内に営業は最初のアプローチを行うか、といった具体的な行動ルールを定めます。

- フィードバックルール

営業は失注理由などの情報をSFAに必ず入力し、マーケはその情報を定期的に分析して施策に反映させる、といった情報の循環ルールを決めます。

このように、お互いの役割を尊重し、明確なルールの下で連携することで、MAとSFAは初めてその価値を発揮し、組織全体の成果を最大化するツールとなるのです。

本記事のまとめ

本記事では、MAとSFAの役割の違いから、具体的な連携方法、そして部門間の使い分けのポイントまでを解説しました。ここで、改めて最も重要な点を振り返ります。

MAは「質の高い見込み客(リード)を育てる」マーケティングのツールであり、SFAは「商談を確実に成果へと導く」営業のツールです。この2つは、どちらが優れているというものではなく、それぞれの役割を正しく理解し、連携させることで初めてその価値を発揮します。

成功のポイントは、次の3つのポイントに集約されます。

- 明確な役割分担

- 双方向のデータ連携

- 共通ルールの設定

最終的に、MAとSFAを導入し、活用するプロセスは「顧客を深く理解し、データに基づいて組織的に成果を上げる」という、現代のビジネスに必要な体制を構築する絶好の機会となることでしょう。

まずは自社の課題が「見込み客の獲得・育成」にあるのか、それとも「営業プロセスの非効率・属人化」にあるのかを見極め、将来の企業成長に向けた最適な選択肢の検討材料として本記事をご活用ください。

とは?失敗しない比較ポイントと成功する運用ポイント-1.png)