2025.07.09

【例文あり】成果の出るステップメールの書き方とNG例文を比較解説

この記事は約 12 分で読めます。

「ステップメールを活用すれば売上が伸びる」と耳にする一方で、実際に取り組んでみたものの効果が出ない、反応が薄いなどの悩みを抱えている方は少なくありません。

ステップメールは、ユーザーの行動や関心にあわせて段階的に情報を届けられる優れたマーケティング手法ですが、成果を出すには伝え方が重要です。

本記事では、成果につながるステップメールの書き方のポイントを、実際の例文とともに詳しく解説します。

ステップメールとは?メルマガとの違い

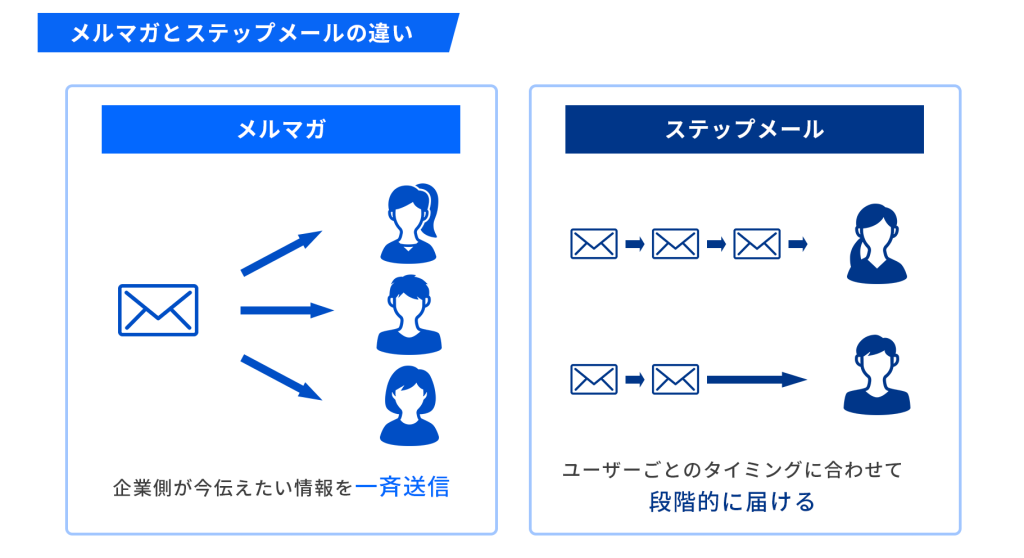

ステップメールとは、ユーザーのアクションや登録を起点に、自動的にあらかじめ設定された内容を段階的に送信するメール配信の仕組みです。

ステップメールは資料請求後に「お礼メール → 導入事例の紹介 → 活用方法の提案 → 無料相談の案内」といった流れで、あらかじめ設計された内容を時間をおいて届けることができます。

一方でメルマガ(メールマガジン)は、企業側が今伝えたい情報を一斉に送る形式です。新商品のお知らせ、キャンペーン情報、イベント告知など、最新の情報を広く知らせたい時に使われます。

ステップメールの特徴は、ユーザーが知りたいタイミングや関心が高まるタイミングにあわせて、必要な情報を届けられる点にあります。

まとめると、メルマガが「一斉に広く届ける情報発信」であるのに対し、ステップメールは「ユーザーごとのタイミングに合わせて段階的に届けるフォロー型のコミュニケーション手法」と言えるでしょう。

ステップメールのシナリオとは

ステップメールのシナリオとは、ユーザーの初回アクションを起点に、最終的な購買や問い合わせなどの目的(コンバージョン)へ導くまでのメール配信の流れを設計したものです。

「登録→商品説明→導入事例→限定オファー→購入」というように、段階ごとにどんな情報を届けるかを決めておくことで、自然な流れでユーザーの興味を高め、行動を促すことができます。目的に合わせてシナリオを組むことで、より高い反応率が期待できます。

ステップメールが効果的な理由

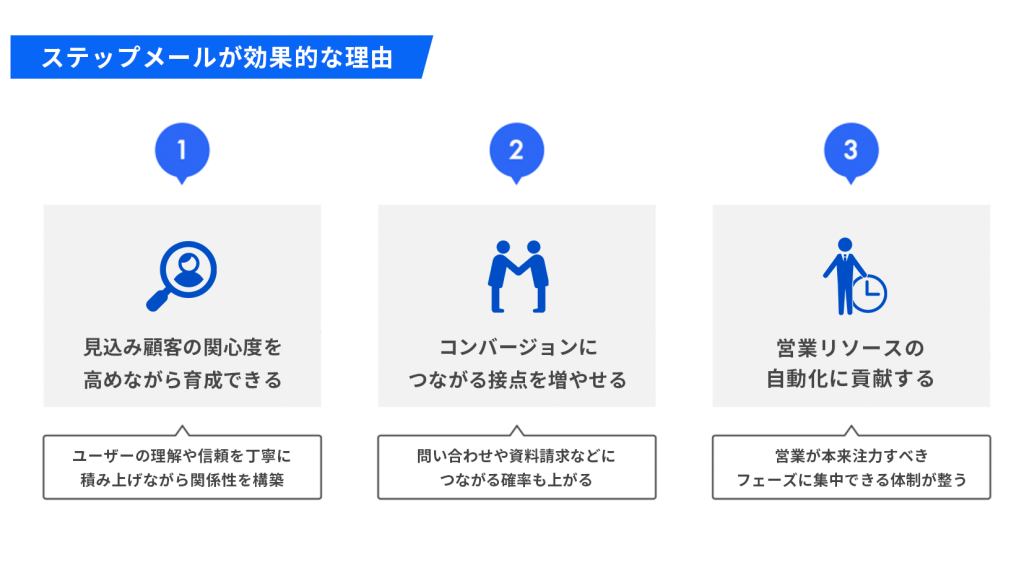

ステップメールが効果的とされる理由は主に3つあります。

見込み顧客の関心度を高めながら育成できる

ユーザーの関心は、接触の初期段階から徐々に深まっていく傾向があります。ステップメールは、この心理の変化に合わせて、適切な内容を段階的に届ける設計が可能です。

その結果、企業からの一方的な売り込みではなく、ユーザーの理解や信頼を丁寧に積み上げながら関係性を構築していけます。

情報収集段階のユーザーにいきなり購入を促しても動きにくい一方で、課題の認識や他社との違い、導入のメリットなどを段階的に伝えることで、購買や相談といった行動へと自然につながっていきます。

コンバージョンにつながる接点を増やせる

開封率やクリック率が伸びにくいメルマガとは異なり、ステップメールではユーザーの関心や検討フェーズに応じて内容をコントロールできます。このため、反応率が高まりやすく、問い合わせや資料請求といったコンバージョンにつながる確率も上がります。

商材の特長を一度で伝え切るのは難しいものですが、ステップごとに情報を分けることで、ユーザーの理解度を徐々に深めることができ、比較・検討の判断材料を着実に提供できることでしょう。

営業リソースの自動化に貢献する

人員不足でフォローしきれない見込み顧客に対しても、ステップメールを活用すれば一定レベルまでの教育・育成(ナーチャリング)の自動化が期待できます。

営業担当が手を動かさずとも、事前に設計したシナリオに基づいて、関心度の高い顧客を抽出し、温度感の高い状態で商談に移行させることが可能になる点はとても効果的な理由と言えるでしょう。

営業が本来注力すべきフェーズに集中できる体制が整うため、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

ステップメールの仕組み

ステップメールの最大の特長は、ユーザーのアクションや属性に応じて、あらかじめ設計したメールを、一定の間隔で自動的に配信できることです。

BtoBや高単価なサービスなど、検討期間が長く「すぐに買わない」商材においては、顧客が購入を決断するまでのプロセス(ナーチャリング)が重要です。そこで力を発揮するのが、このステップメールです。

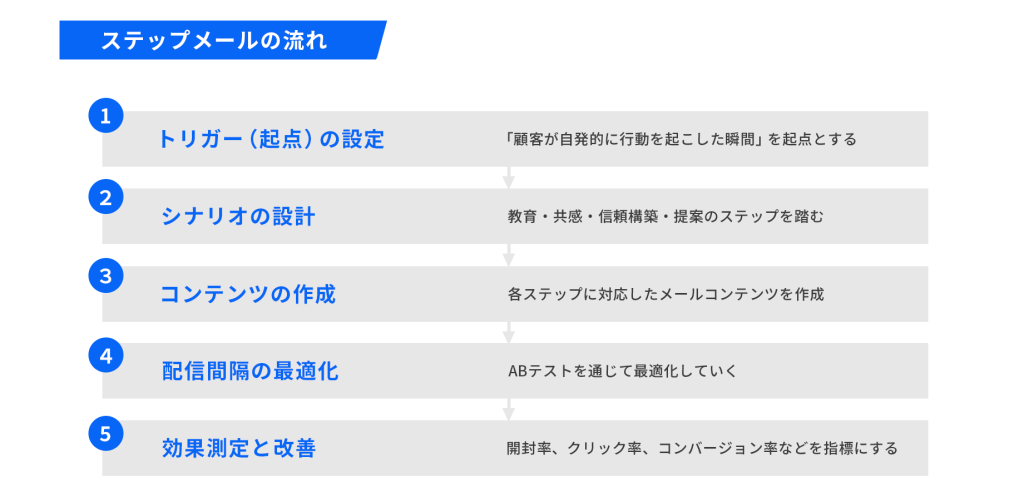

ステップメールは、以下のような流れで配信されます。

1.トリガー(起点)の設定

まずはトリガー(起点)の設定を実施します。ユーザーが以下のようなアクションを起こしたタイミングで、配信が自動的にスタートするように設定することが多いです。

- メルマガ登録

- 資料請求・ホワイトペーパーのダウンロード

- 無料相談・体験の申し込み

- 商品購入やカート追加

ステップメールは「顧客が自発的に行動を起こした瞬間」を起点に送るため、開封率やクリック率が高くなりやすいという特徴があります。

2.シナリオの設計

次にトリガーに応じて、ユーザーに届けるべき情報を整理し、時系列でシナリオを設計します。

- 1通目:登録のお礼+自己紹介

- 2通目:導入事例・お客様の声

- 3通目:商品の活用方法・FAQ

- 4通目:無料相談やキャンペーンの案内

このように、教育・共感・信頼構築・提案といったステップを丁寧に踏むことで、ユーザーの心理的ハードルを徐々に下げ、自然にCV(購入や申し込み)へとつなげることが可能です。

3.コンテンツの作成

その次に、各ステップに対応したメールコンテンツを作成します。このプロセスでは情報提供ではなく、読み手の関心を引き、行動を促す構成が求められます。

適切な件名や冒頭文、パーソナライズ要素を盛り込むことで、開封率やクリック率の向上が期待できます。

4.配信間隔の最適化

コンテンツ作成の後は、各メールがいつ送信されるのか、具体的な配信タイミングを設定します。

配信タイミングは「◯日後」「◯時間後」など、かなり細かく設定可能なツールが多いです。配信間隔を最適化することで、開封率の最大化や離脱防止にもつながることを覚えておきましょう。

- 資料請求から1時間後:初回フォローの挨拶メール

- 翌日:事例紹介やノウハウ提供

- 2日後:サービス概要の資料

- 5日後:特別オファー(無料相談や期間限定特典など)

ユーザーのアクションからの日数を起点に「初日」「3日後」「7日後」など、間隔を調整しながら配信するのが一般的です。業種や目的によって最適な配信頻度は異なるため、ABテストを通じて最適化していきます。

5.効果測定と改善

配信後は、開封率、クリック率、コンバージョン率などの指標をもとに効果を検証します。

成果が思わしくない場合は、件名や内容、配信タイミングの見直しが必要です。PDCAを継続的に回すことで、ステップメールの精度と成果を高めていくことが可能です。

Sales Markerでは、独自の「企業リスト化」×「ホットリードスコアリング」機能により、興味関心の高い企業を自動で検出できます。

さらに、リードの行動履歴(Web訪問・資料閲覧など)をもとにしたシナリオ設計により、適切なタイミングでステップメールを自動配信します。これにより、興味段階に応じたナーチャリングが可能となり、自然な流れで資料請求や問い合わせへとつなげられます。

効率的にホットリードへアプローチしたい方は、Sales Markerの活用方法をまとめた資料をご覧ください。

成果の出るステップメールのポイント

ここでは、開封率やクリック率を高めるために押さえておきたい「成果の出るステップメール」の構成ポイントを、項目ごとに具体的に解説します。

件名

ステップメールの成果を大きく左右するのが、件名です。読者の多くは、受信ボックスに並んだ件名を見て開封するかどうかを判断しています。

そのため、件名は内容を端的に伝えるだけでなく、「自分に関係がありそう」「役立ちそう」と感じてもらえるものであることが重要です。

20文字前後の短めの文章で、読後のメリットや解決できる課題が想起される内容を心がけましょう。また、【重要】や【お知らせ】などの汎用的な文言は埋もれやすく、開封率を下げる可能性があるため避けたほうが無難でしょう。

差出人名

件名と同じくらい、読者が開封を判断する材料になるのが差出人名です。企業名だけでなく、実名や担当者名を含めた「人」を感じられる表記が、信頼感の醸成につながります。

読者との接点に応じて、その場面で接点を持った名前を使うと、読者の記憶と紐づきやすくなります。一貫性のない表記や、企業名だけで機械的に感じられる差出人は、迷惑メールと誤解されるリスクもあるため注意が必要です。

メール本文

ステップメールの本文は、情報を詰め込まず、1通につき1つの主題に絞るのが基本です。読者は1通のメールに多くの時間を割くわけではなく、スマートフォンで流し読みされるケースも多いため、長文よりも端的な構成が求められます。

まずは冒頭で結論や要点を伝え、中盤で理由やデータ、事例などを簡潔に補足し、最後に行動を促す導線(CTA)へつなぐ、というZ型構成を意識すると読みやすさが向上します。

CTA

本文内に設置するリンク(CTA)は、読者の次のアクションを左右する重要な要素です。1通のメールに複数のリンクがあると、読者はどこをクリックすればいいか迷ってしまいます。

行動を明確に促すためにも、CTAは1つに絞り、目に入りやすい場所としてファーストビュー(最初に表示される範囲)にボタン型で設置するのが理想的です。

また、「詳細はこちら」などの曖昧な文言よりも、「〇〇の事例をダウンロードする」「無料相談を申し込む」などの行動の内容を具体的に伝える言葉にすることでクリック率も向上します。

画像

画像はメールの雰囲気をつくり、内容を直感的に伝えるための重要な要素です。セミナーの案内であれば開催日時や登壇者情報をグラフィック化することで視認性が向上し、製品紹介ならUIや利用シーンのビジュアルがあることで理解を促進します。

ただし、すべてのメールに画像を入れる必要はなく、視覚訴求の必要がないテーマではテキスト中心にするほうが効果的です。読み込み速度やメールクライアントの表示制限も考慮し、必要な場合に限定して使うようにしましょう。

文章構成

ステップメールは、ユーザーが隙間時間にスマートフォンで読むことも多いため、1通あたりの文章構成は簡潔にまとめるのが基本です。1メールにつき、伝えることは1テーマのみと割り切り、1スクロール以内に収まる分量が理想的です。

導入文→本題→アクションの順にストーリーを組み立て、冒頭3行以内に要点が伝わる文章設計を意識しましょう。「自分ごと」として読者に刺さる導入文は重要で、読み続けてもらえるかどうかを左右します。

加えて、文章内には箇条書きを1ブロックだけ挿入するなど、視認性に配慮した構成が好まれます。1通で伝えたい情報が多い場合でも、「続きは次回のメールで」と分割することで、読了率とクリック率を両立させることができます。

添付ファイルの容量

ステップメールでファイルを添付するのは基本的に非推奨です。なぜかというと、多くのメール配信システムでは添付ファイルの容量制限(1〜10MB程度)があり、迷惑メール判定や受信拒否のリスクもあるためです。

どうしても資料を送る必要がある場合は、クラウドストレージ(Google DriveやDropboxなど)に格納し、その共有URLを本文中に記載する方法を取りましょう。これにより、受信環境に依存せず、安全かつスムーズにコンテンツを届けることができます。

また、ファイル容量は10MB未満を目安にし、リンク先のファイル名にも配慮をすることを忘れないようにしましょう。

成果の出るステップメールの書き方とNG例文

ここでは、成果につながるステップメールの書き方と、避けるべきNG例文を比較しながら解説します。

初回配信

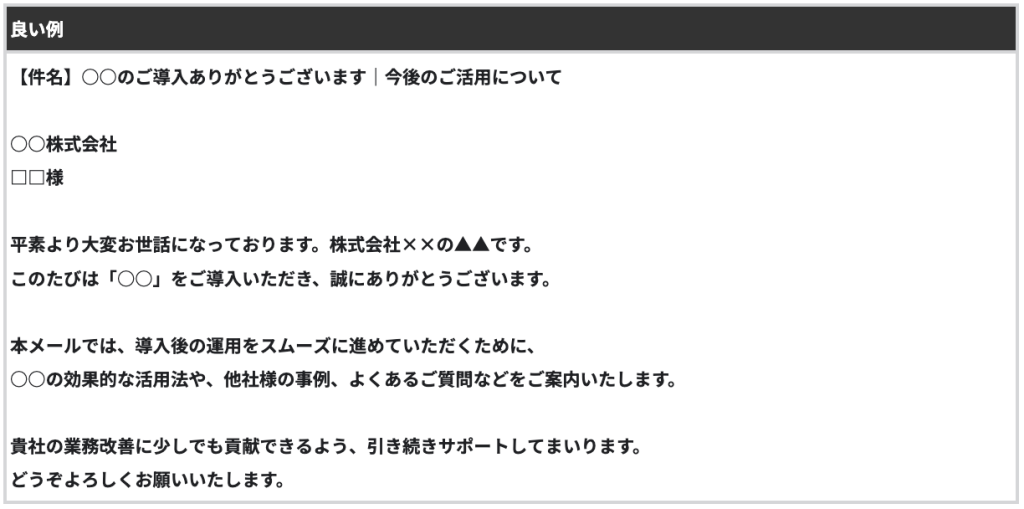

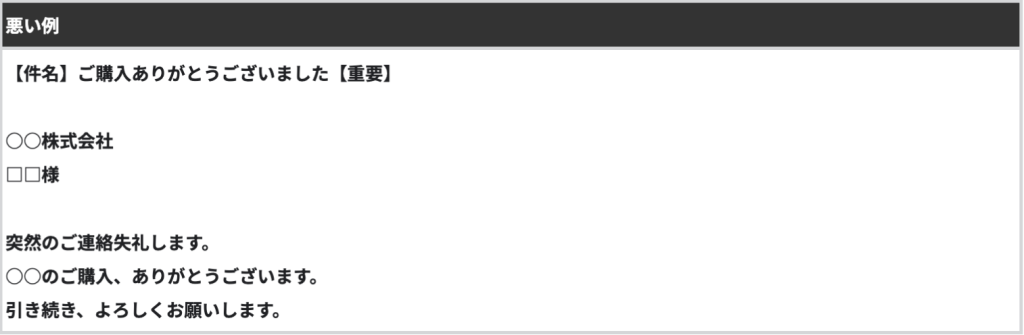

ステップメールの初回配信では、ユーザーとの接点が生まれたことに対する「お礼」と、今後の配信の目的を明確に伝えることが非常に重要です。

しかし、ありがちなNGパターンとして、テンプレートのように定型的なお礼だけを述べたり、「今後ともよろしくお願いします」とだけ記載してしまうケースがあります。これでは、送信者の意図や、読者にとってのメリットが伝わらず、読み進める理由を与えられません。

例えば「このたびはご登録いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。」という文面は一見丁寧に見えますが、配信の目的が不明確なため、ユーザーにとっては「結局このメールは何を知らせたいのか?」と疑問に感じられてしまう恐れがあります。

また、冒頭でいきなりセールス色の強い文章を入れてしまうと、「売り込まれている」と感じられ、次回以降のメールを読んでもらえないリスクも高まります。

そのため、初回メールでは以下の2点を意識しましょう。

- ①ユーザーの行動(登録・購入など)への感謝を具体的に述べる

→「〇〇にご登録いただき、誠にありがとうございます」のように、行動内容を明示することで誠意が伝わりやすくなります。

- ②今後の配信内容や得られる価値を予告する

→「今後は、〇〇をさらに活用するためのヒントを3回に分けてお届けします」のように明示することで、ユーザーは配信に期待感を持てます。

こうした構成によって、ユーザーはこれは自分にとって意味のあるメールだと認識しやすくなり、2通目以降の開封率にもつながります。

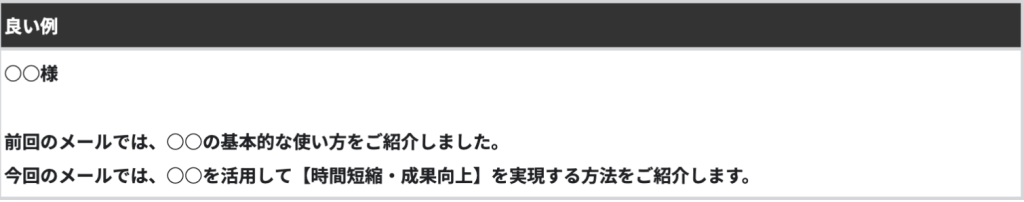

2通目

ステップメールの2通目では、ユーザーの関心を引き続けることが最大の目的です。初回で信頼関係の入口をつくった後、2通目では読者が抱えるであろう課題を丁寧に掘り下げ、「自分ごと化」してもらうことが重要です。

そのため、2通目では「この課題を放置するとどうなるのか」まで踏み込んだうえで、「ではどうすれば良いか」といった改善の可能性や、期待できる未来の姿に少し触れるのが効果的です。

こうすることで読者は、「この先も読めば、自分にとって価値のある情報が得られそうだ」と感じ、以降のメールを読む動機が生まれます。あくまで商品を売るのではなく、「課題に寄り添い、気づきを与える」ことが2通目の役割です。

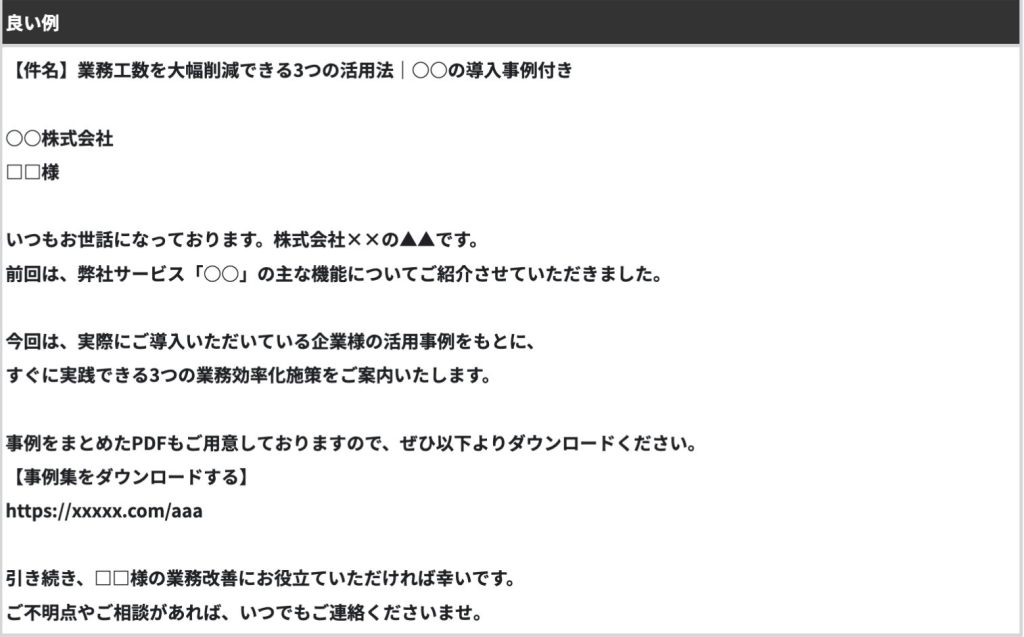

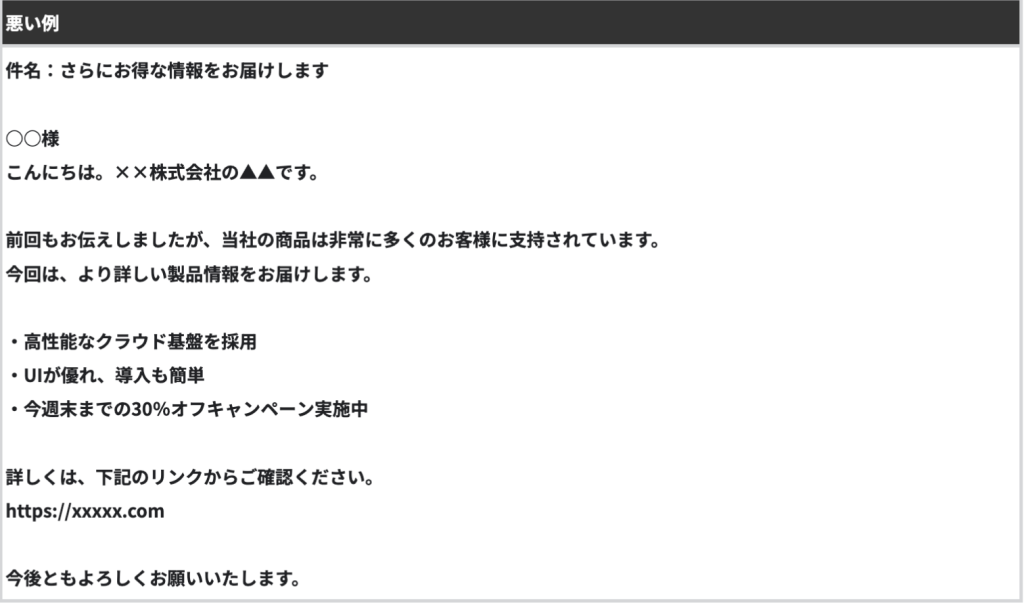

3通目以降

3通目以降のステップメールでは、ユーザーにとって具体的に「何が得られるのか」「どう役立つのか」が明確に伝わる情報提供が重要です。

ここでの目的は、これまでの配信で醸成してきた関心や信頼を、実際の行動(問い合わせ・資料請求・購入など)へとつなげることにあります。

このフェーズでありがちな失敗は、伝えたい情報を詰め込みすぎてしまい、ユーザーにとって「読みにくい・わかりにくい」状態になってしまうことです。

3通目以降は、情報提供型のメールであると同時に、アクション喚起型のメールでもあります。CTA(行動喚起)には、事例集のダウンロードや無料トライアルの案内など、ハードルの低いオファーを設定し、読み手の関心度に応じた導線を複数用意しておくと反応率が高まりやすくなります。

本記事のまとめ

ステップメールは、見込み顧客との信頼関係を構築しながら、段階的に購買や商談といった成果へ導くための有効な手法です。

BtoBにおいては、ユーザーの検討期間が長く、複数の接点で適切な情報提供が求められます。だからこそ、あらかじめ設計されたシナリオと的確なタイミングでの配信が、コンバージョン率の向上に直結します。

本記事では、成果に繋がるステップメールの構成ポイントや、実践に活用できる例文、避けるべきNGパターンを比較しながら解説しました。

重要なのは、一度作って終わりではなく、配信後の数値を元に見直しと改善を重ねていくことです。ぜひ、本記事を参考に、自社の目的に合ったステップメール運用をスタートし、成果につなげてください。