この記事は約 16 分で読めます。

- BtoB営業に役立つ営業プロセスのフレームワーク|具体例と実際の作成手順を紹介

- 営業プロセスとは

- 営業戦略にフレームワークを活用するメリット

- 効率的に戦略を立案できる

- 説得力のある提案が実現する

- 戦略を見直しやすい

- 営業戦略にフレームワークを活用する上での4つの懸念点

- 1.形式にとらわれすぎるリスク

- 2.情報不足による誤った戦略立案

- 3.チーム内での解釈のずれ

- 4.実行フェーズへの移行が不十分になる

- 営業プロセスのフレームワークの作成手順

- 1.現状の営業プロセスを把握する

- 2.営業プロセスの段階を定義する

- 3.各段階のKPIを設定する

- 4.各段階での具体的なアクションを明確化する

- 5.ツールやデータを活用する

- 6.フレームワークをテストし、改善する

- 営業のプロセスで活用すべき5つのフレームワーク

- BANT条件

- B:Budget(予算)

- A:Authority(決裁権)

- N:Need(必要性)

- T:Time frame(導入時期)

- SWOT分析

- S:Strengths(強み)

- W:Weaknesses(弱み)

- O:Opportunities(機会)

- T:Threats(脅威)

- アンゾフマトリクス

- 市場浸透(Market Penetration)

- 新市場開拓(Market Development)

- 製品開発(Product Development)

- 多角化(Diversification)

- FABE分析

- 特徴(Features)

- 利点(Advantages)

- 利益(Benefits)

- 証拠(Evidence)

- DMUマップ

- 利用者(Users)

- 影響者(Influencers)

- 決裁者(Decision Makers)

- 購買担当者(Buyers)

- 本記事のまとめ

BtoB営業に役立つ営業プロセスのフレームワーク|具体例と実際の作成手順を紹介

BtoB営業で成果を上げるためには、効果的な営業プロセスの構築が欠かせません。そのための指針となるのが、営業プロセスのフレームワークです。

本記事では、営業活動を体系化し効率的に進めるためのフレームワークの具体例を紹介し、実際に作成する手順を解説します。営業プロセスを見直し、成約率を向上させたい方はぜひご覧ください!

営業プロセスとは

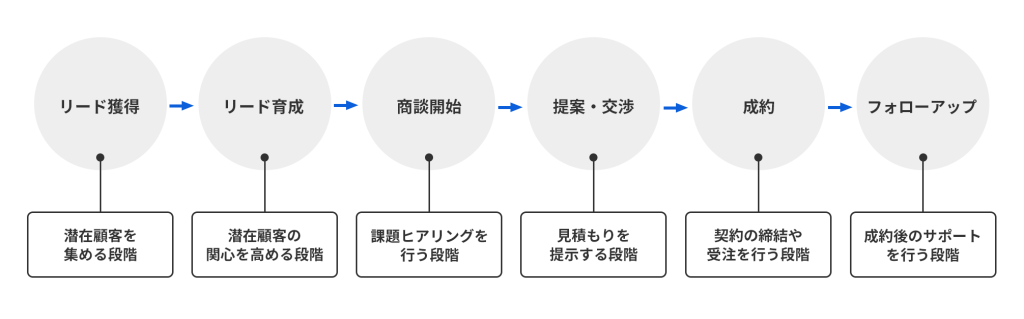

営業プロセスとは、リード獲得から成約、アフターフォローに至るまでの営業活動全体のプロセスを指します。これには、見込み顧客との初回接触から商談設定、提案、クロージング、そして契約後のフォローアップに至るまでの一連のステップが含まれます。

営業プロセスを明確に定義し管理することで、各フェーズでの目標や必要なアクションが明確になり、無駄のない営業活動を実現できます。

また、進捗状況を可視化することで、ボトルネックを特定し、改善につなげることが可能です。営業プロセスは、営業の効率性と成約率を向上させるための重要な指針となります。

近年、日本でも注目が高まっているインテントセールス。企業の検索行動や興味関心データに基づき、的確なタイミングで顧客にアプローチするこの手法は、従来の営業方法に比べて格段に高い効果を発揮します。

実際、インテントセールスを導入した企業では、リード獲得率が大幅に向上し成約率も2倍になった事例もございます。今回ご提供する無料資料では、インテントセールスの効果、導入事例、具体的な活用方法を紹介しています。

営業戦略にフレームワークを活用するメリット

営業戦略を立案する際にフレームワークを活用することには3つの大きなメリットがあります。

効率的に戦略を立案できる

フレームワークは、戦略を考えるための「型」のようなものです。必要な情報をフレームワークに当てはめるだけで、短時間で論理的な戦略を構築することができます。

営業活動では多くの変数が絡み合うため、完全に計算通りにはいかないこともありますが、だからこそフレームワークが役立ちます。

明確な手順と必要な情報が定まっているため、戦略立案における無駄を省き、効率を大幅に向上させることが可能です。

説得力のある提案が実現する

フレームワークを活用して戦略を立案すると、提案内容に一貫性と説得力が生まれます。例えば、顧客の課題を明確にし、その課題を解決するために自社がどのように貢献できるのかを論理的に示すことで、顧客の理解を得やすくなります。

また、フレームワークを基に作成された商談資料は、具体性が高く、顧客のニーズに直接アプローチする内容に仕上がります。このような明確で論理的な提案は、商談の成功率を大きく高める要因となります。

戦略を見直しやすい

フレームワークを利用することで、戦略の全体像を整理しやすくなり、見直しがスムーズに行えます。例えば、売上が低迷している原因を探る際、顧客数、客単価、商談成約率などの要素を一つ一つ分解して分析できます。

これにより、課題の具体的な原因を特定しやすくなり、戦略をどのように改善すべきかが明確になります。定期的な戦略の評価と見直しを簡単に行えるのも、フレームワークの大きな利点です。

営業戦略にフレームワークを活用する上での4つの懸念点

フレームワークは営業戦略を効率的に構築するための重要なツールですが、適切に運用しなければ期待する効果が得られない場合があります。

特に、形式にとらわれすぎたり、情報や実行の段階で問題が生じると、戦略全体が機能不全に陥ることもあります。ここでは、フレームワーク活用時に注意すべき4つの懸念点について解説します。

1.形式にとらわれすぎるリスク

フレームワークはあくまで戦略立案のガイドラインですが、形式にこだわりすぎると現実の状況に対応できなくなる可能性があります。

例えば、営業現場で急速に変化する顧客ニーズや市場環境に対して柔軟な対応が求められる場合、フレームワークに固執していると、迅速な意思決定やアクションが遅れることがあります。

また、過去の成功例に基づいたフレームワークが現在の状況に適応しない場合も多いため、常にアップデートし続ける必要があります。形式を守ることが目的化すると、クリエイティブで実用的な戦略が立案されにくくなる点に注意が必要です。

2.情報不足による誤った戦略立案

フレームワークの効果は、入力する情報の質に大きく依存します。不十分なデータや偏った情報を基にフレームワークを構築すると、戦略が現実と乖離したものになりかねません。顧客のニーズや競合の動向に関する正確な情報を収集できていない場合、戦略が一方向に偏る可能性があります。

また、営業現場からの具体的なフィードバックが欠如していると、机上の空論に終わるリスクも高まります。情報収集の段階での徹底した精査と多角的な視点が、フレームワークの成功を左右します。

3.チーム内での解釈のずれ

フレームワークはチーム全体で共有され、共通の認識のもとに運用されるべきものですが、解釈のずれが生じることがあります。「顧客ニーズ」の定義や「優先すべき課題」に対する認識がメンバー間で異なる場合、行動方針やアクションプランにばらつきが出ます。

また、フレームワークの内容が一部のメンバーにしか理解されていない場合、戦略実行時に連携不足や目標達成の遅延が発生する可能性があります。

こうした問題を防ぐためには、フレームワーク作成の段階から全員が参加し、共通理解を形成するプロセスが欠かせません。

4.実行フェーズへの移行が不十分になる

フレームワークの作成に注力しすぎると、実際の行動に移るタイミングを逃してしまうリスクがあります。計画段階で満足してしまい、具体的なアクションプランの立案や、現場での実行に結びつかないケースが見られます。

また、フレームワークの構築に時間をかけすぎることで、市場や顧客の状況が変化し、計画そのものが時代遅れになる可能性もあります。これを防ぐためには、フレームワークを作成した段階で具体的な行動計画を策定し、早急に実行に移す仕組みを組み込むことが重要です。

営業プロセスのフレームワークの作成手順

営業プロセスのフレームワークを作成することで、営業活動を体系的に整理し、チーム全体で共有できる明確な流れを構築することができます。

このフレームワークは、リード獲得から商談、成約、フォローアップまでの各段階を含み、効率的な営業活動を支える土台となります。ここでは、営業プロセスのフレームワークを作成する手順を解説します。

1.現状の営業プロセスを把握する

まずは、自社の現在の営業活動を整理し、どのようなプロセスで案件が進んでいるのかを明確化します。具体的には、次の項目を確認します。

・リード獲得から成約までの主要なステップ

・各ステップにおけるアクションや担当者の役割

・プロセス上での課題やボトルネック

この段階では、現場の営業担当者やマネージャーとヒアリングを行い、実際の業務フローを詳細に把握することが重要です。

2.営業プロセスの段階を定義する

営業活動をステージごとに分解し、それぞれの段階を明確に定義します。一般的な営業プロセスには次のような段階が含まれます。

各段階におけるゴールや必要なアクションを明確にしておくことで、営業プロセス全体がスムーズに進むようになります。

3.各段階のKPIを設定する

営業プロセスごとにKPI(重要業績評価指標)を設定し、進捗状況を数値で把握できるようにします。KPIの例の一部を紹介します。

・リード獲得:獲得リード数、問い合わせ数

・リード育成:メール開封率、イベント参加率

・商談開始:商談数、アポ獲得率

・提案・交渉:提案承諾率、見積もり提出数

・成約:成約率、契約額

・フォローアップ:顧客満足度、再購入率

KPIを設定することで、営業活動の効果を客観的に評価し、改善点を見つけやすくなります。

4.各段階での具体的なアクションを明確化する

営業プロセスの各段階において、実際に行うべきアクションを具体的に定義します。これにより、担当者が次に何をすべきかが分かりやすくなります。

・リード獲得:Web広告や展示会でのリード収集、SNSでのアプローチ

・リード育成:メール配信、顧客課題に関する資料提供

・商談開始:顧客への訪問、課題ヒアリングシートの作成

・提案・交渉:提案書の作成、価格交渉

・成約:契約書の送付と締結、顧客の導入準備サポート

・フォローアップ:導入後のサポート連絡、定期的な追加提案

アクションの標準化により、営業活動の属人化を防ぐことができます。

5.ツールやデータを活用する

フレームワークの実行をサポートするために、営業ツールやデータ分析を取り入れます。CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を活用することで、営業活動の可視化と効率化が可能になります。

6.フレームワークをテストし、改善する

作成した営業プロセスのフレームワークを実際に運用し、効果を検証します。運用中に発見された課題や改善点を反映させ、フレームワークを最適化することが重要です。

営業担当者からのフィードバックを収集し、柔軟にプロセスを見直すことで、より実用的なフレームワークへと進化させることができます。

営業のプロセスで活用すべき5つのフレームワーク

BtoB営業では、意思決定が複数の関与者によって行われることが一般的であり、顧客ニーズが多様化する中、効率的かつ成果につながる戦略が求められます。

ここでは、BtoB営業において特に効果的な5つのフレームワークを解説し、それぞれの活用法を紹介します。

BANT条件

BANT条件は、顧客の商談可能性を評価するための基本フレームワークです。

Budget(予算)、Authority(決裁権)、Need(必要性)、Time frame(導入時期)の頭文字を取ったもので、BtoB営業で効率的な案件管理を実現します。

B:Budget(予算)

顧客が自社の商品やサービスに割ける予算を把握することは、商談成功の第一歩です。

予算によって提案内容や条件を柔軟に調整する必要があるため、商談の早い段階で確認することが重要です。

しかし、顧客が予算を明確に伝えたがらない場合も多いため、直接的な質問だけでなく、関連情報を引き出す工夫が求められます。例えば、過去の取引事例や市場相場を基に予算感を推測するのも有効です。信頼関係を築きながら、顧客が安心して情報を提供できる環境を整えることがポイントです。

A:Authority(決裁権)

意思決定者へのアプローチは、商談の効率化と成約率向上の鍵を握ります。BtoB営業では、組織内で複数の人が意思決定に関与することが多いため、誰が最終的な決裁権を持っているのかを明確にすることが欠かせません。

金額や契約条件によって決裁権者が異なるケースもあるため、状況に応じた確認が必要です。仮に意思決定者に直接アプローチできない場合でも、影響力のある関与者と連携して商談を進めるなどの工夫をすることで、スムーズな進行が期待できます。

N:Need(必要性)

顧客が抱える課題やニーズを正確に理解することは、商談の成否を大きく左右します。自社の製品やサービスが、顧客の課題解決にどれほど効果的であるかを把握するため、詳細なヒアリングを行いましょう。

また、顧客の要望が組織全体の意向であるか、それとも一部の担当者の考えに過ぎないかを見極めることも重要です。組織全体のニーズに適合する提案ができれば、商談がスムーズに進む可能性が高まります。顧客ニーズを深掘りすることで、適切な解決策を提案し、営業活動を効率化しましょう。

T:Time frame(導入時期)

導入時期の把握は、商談スケジュールを最適化するために欠かせない要素です。顧客がいつまでに契約や導入を考えているかを確認し、それに合わせた提案や行動計画を立てましょう。

導入時期が明確でない場合、顧客の購買意欲が低い可能性もあるため、その場合は具体的なスケジュール提案を通じて意思決定を促進することが効果的です。

一方、導入時期が確定している顧客には、タイムラインに合わせた的確な提案を行うことで、信頼関係を深めることができます。

SWOT分析

SWOT分析は、自社や製品、営業戦略を包括的に評価するためのフレームワークです。Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの要素を整理することで、内部環境と外部環境を分けて分析します。

この分析により、現状の課題や可能性が明確になり、戦略を効果的に立案できるようになります。それぞれの要素について解説します。

S:Strengths(強み)

自社の競争優位性やリソースを明確化します。「強み」は、他社との差別化要素を特定し、それを活かした営業活動を展開するための基盤です。

例えば、価格競争力の高さ、優れた技術力、豊富な導入実績、充実したアフターサービスなどが挙げられます。これらを活用し、顧客にとっての付加価値を最大化することが重要です。

W:Weaknesses(弱み)

自社の課題や改善点を客観的に把握します。「弱み」は、営業活動の障害となり得る内部要因です。商品ラインアップの不足、知名度の低さ、人員リソースの不足などが挙げられます。

これらの課題を把握し、改善に向けた具体的な対策を講じることが必要です。課題を補うために、外部パートナーの協力を得るといった選択肢も検討すると良いでしょう。

O:Opportunities(機会)

市場環境や顧客ニーズから生まれる成長のチャンスを特定します。「機会」は、外部環境のポジティブな要素を指します。特定業界での需要増加、新たな市場の開拓、法改正による追い風、競合他社の撤退などが挙げられます。

これらの機会を迅速に活用するためには、定期的な市場調査やトレンドの把握が不可欠です。

T:Threats(脅威)

競合や市場の変化など、リスク要因を評価します。「脅威」は、外部環境からの挑戦やリスクを指します。新規参入者の増加、価格競争の激化、経済状況の悪化、顧客ニーズの変化などが含まれます。

これらに対応するためには、柔軟な戦略変更やリスクを最小限に抑える対策が必要です。

アンゾフマトリクス

アンゾフマトリクスは、事業や製品の成長戦略を考える際に用いられるフレームワークです。「市場」と「製品」の2軸を基に、既存市場と新市場、既存製品と新製品を掛け合わせた4つの成長戦略を導き出します。

営業の現場では、顧客へのアプローチ方法や新たな市場機会を特定するのに役立ちます。このフレームワークを活用することで、既存顧客との関係強化や新規顧客獲得のための具体的な行動計画を立てることができます。

市場浸透(Market Penetration)

市場浸透は、既存市場において既存の製品やサービスの売上やシェアを拡大する戦略です。この戦略は、既存顧客への深耕営業や新規顧客の獲得を通じて、市場での影響力を強化することを目的とします。

営業場面では、既存顧客への定期訪問を増やし、新たなニーズを掘り起こすことが重要です。また、顧客の購買データを分析し、再購入を促進するキャンペーンやクロスセル・アップセルの提案を行うことで、売上を最大化できます。

市場浸透は比較的リスクが低く、迅速に成果を上げられるため、営業戦略の第一歩として取り組むべき選択肢です。

新市場開拓(Market Development)

新市場開拓は、既存の製品やサービスを新たな市場に展開する戦略です。この「新市場」は、地域、業界、ターゲット層などさまざまな定義があり、既存の顧客基盤に依存せず、新しいビジネスチャンスを追求します。

営業活動では、例えば新しい地域市場への進出や、異業種における顧客ニーズのリサーチが挙げられます。また、オンライン広告やSNSを活用して、新規顧客にアプローチするデジタルマーケティング戦略も有効です。

新市場開拓は既存市場での競争が激化している場合や、新たな成長機会を模索しているときに採用すべき戦略です。

製品開発(Product Development)

製品開発は、既存市場に対して新しい製品やサービスを提供する戦略です。この戦略は、既存顧客の満足度を向上させ、リピート購入や新たな契約を促進することを目的としています。

営業場面では、顧客からのフィードバックを基に製品を改良し、新機能や新サービスを提案する活動が重要です。また、新製品を試験的に提供し、その反応を測定することで、顧客のニーズに最適化した商品展開が可能になります。

製品開発は、既存市場に根ざした強みを活かしながら、売上の多様化を図るために有効な戦略です。

多角化(Diversification)

多角化は、新市場に新製品を展開する戦略であり、最もリスクが高い一方で、大きな成長機会を生む可能性があります。この戦略は、既存の事業領域を超えて新しい分野に挑戦する際に採用されます。

営業活動では、異業種市場のニーズを調査し、それに対応する製品を開発・提案することが求められます。また、戦略的パートナーシップを活用して、新市場での事業基盤を構築することも有効です。

多角化は、企業の競争力を強化し、新たな収益源を確保するための挑戦的な選択肢となります。

FABE分析

FABE分析は、営業やマーケティングにおいて、顧客に自社の製品やサービスを効果的に提案するためのフレームワークです。「Features(特徴)」「Advantages(利点)」「Benefits(利益)」「Evidence(証拠)」の4つの要素を軸に、製品やサービスの価値を明確に伝える手法です。

顧客にとって「なぜこの商品が必要なのか」を論理的かつ具体的に示すことで、商談の成功率を高める効果があります。

FABE分析は、特にBtoB営業において、顧客の課題解決に直結する提案を行う際に有効です。単に製品の特徴を伝えるだけでなく、それが顧客にどのような利益をもたらすのか、そしてそれを裏付ける証拠を提供することで、説得力のある提案が可能になります。

特徴(Features)

「Features(特徴)」は、製品やサービスが持つ機能や特性を指します。製品の基本スペックや技術的な仕様、他社にはないユニークな特徴などを明確にすることで、顧客に製品の価値を理解してもらう第一歩となります。

ただし、この段階では単なる情報提供に過ぎないため、顧客が「それが自分にとってどう役立つのか」を理解できるよう、次のステップである「利点」や「利益」に繋げていく必要があります。

利点(Advantages)

「Advantages(利点)」は、製品やサービスの特徴が他社製品と比較してどのような優位性を持つかを示します。

顧客が競合他社の選択肢と自社製品を比較検討する場面を想定し、「なぜこの製品を選ぶべきか」を具体的に伝えることが重要です。ここでは、他社にないユニークな機能や、価格面、サービス体制の充実度などを強調します。

利益(Benefits)

「Benefits(利益)」は、製品やサービスを導入することで、顧客に具体的な成果やメリットをもたらす部分を指します。

顧客の課題やニーズに直結する利益を明確に伝えることで、提案がより説得力を持つようになります。特にBtoB営業では、業務効率の改善やコスト削減、売上向上といった具体的なメリットを提示することが効果的です。

証拠(Evidence)

「Evidence(証拠)」は、製品やサービスの信頼性を裏付けるデータや事例を示す要素です。

顧客は提案内容が本当に実現可能かを疑問視する場合が多いため、導入事例や測定データ、顧客の声などを活用し、信頼を構築します。

具体的な数字やエビデンスを示すことで、提案が単なる仮説ではないことを証明できます。

DMUマップ

DMUマップ(Decision Making Unit マップ)は、顧客企業内での意思決定に関与する人物やその役割を可視化するフレームワークです。

BtoB営業では、多くの場合、意思決定が複数の部署や担当者にまたがるため、単一の人物に提案するだけでは不十分です。DMUマップを活用することで、関与者ごとの影響力や優先事項を把握し、効果的なアプローチを計画することが可能になります。

DMUマップを作成することで、営業活動が戦略的かつ効率的になります。ここではDMUマップの主要な構成要素と営業活動への応用について解説します。

利用者(Users)

製品やサービスを実際に利用する現場担当者です。利用者は、日々の業務での使い勝手や効果を重視するため、製品の機能性や利便性に関心を持ちます。現場の課題を深掘りし、具体的な解決策を提案することで、利用者からの支持を得られます。

影響者(Influencers)

意思決定に影響を与える人物や部署で、現場の管理者や技術担当者、または関連部門の専門家が該当します。影響者は、製品導入のメリットやリスクに関して意見を述べ、意思決定を左右します。

決裁者(Decision Makers)

最終的に購入や契約の承認を行う権限を持つ人物です。部門長や役員クラスが該当することが多く、意思決定の基準としては、全体のROI(投資対効果)や経営戦略との整合性を重視します。

購買担当者(Buyers)

契約プロセスや価格交渉を担当する部門や人物です。購買担当者は、コストや契約条件の交渉を行い、導入の最終ステップを担います。価格だけでなく、支払い条件や保証内容についても関心を持ちます。

DMUマップは、BtoB営業の複雑な意思決定プロセスを整理し、戦略的な営業活動を行うための有効なツールです。特に複数の関与者が関わる商談において、それぞれのニーズや役割に応じた情報提供を行うことで、効果的なアプローチが可能になります。このフレームワークを活用し、商談の成功率を高めていきましょう。

本記事のまとめ

営業プロセスは、特にBtoB営業における長期的な商談サイクルを体系的に整理し、「どのフェーズで、どのようなアクションを取るべきか」を明確に定義するものです。

このプロセスを確立することで、営業活動の属人化を防ぎ、チーム全体のスキルを平準化しながら、効率的に成果を上げることが可能になります。

ただし、営業プロセスが明確であっても、それを顧客の課題やニーズに合わせて柔軟に運用しなければ、期待する効果は得られません。見込み客に対して具体的な準備や価値提供のないままアプローチを行っても、商談が進展しない可能性が高いです。プロセスの各段階で適切なアクションを実行し、顧客のニーズに寄り添った提案を行うことが、クロージング率の向上に繋がります。

営業プロセスのフレームワークを活用し、体系的かつ柔軟に対応することで、営業チーム全体のパフォーマンスを最大化し、持続的な売上向上を目指しましょう。