とは?放置はNG!正しい方法と重要性を解説.jpg)

この記事は約 12 分で読めます。

- 営業フォロー(後追い営業)とは

- リードへのフォロー(見込み顧客へのアプローチ)

- 商談を行った顧客へのフォロー(受注につなげるアプローチ)

- 営業フォローが重要な理由

- 競合に流れてしまう可能性を防ぐ

- 顧客の意思決定をスムーズにする

- 営業フォローを実施するメリット

- 成約率が向上する

- 顧客との関係性

- リピート率やアップセルの機会が増える

- 営業フォローが失敗する理由と対策方法

- 方法のミス

- 内容のミス

- タイミングのミス

- 営業フォローの手段

- メール

- 電話

- チャットツール

- 訪問

- 営業支援ツール(SFA/CRM)

- 結果を出す営業フォロー(後追い営業)メールのポイント

- メールテンプレートを準備する

- 開封されやすい件名を工夫する

- 適切なタイミングで送信する

- 本記事のまとめ

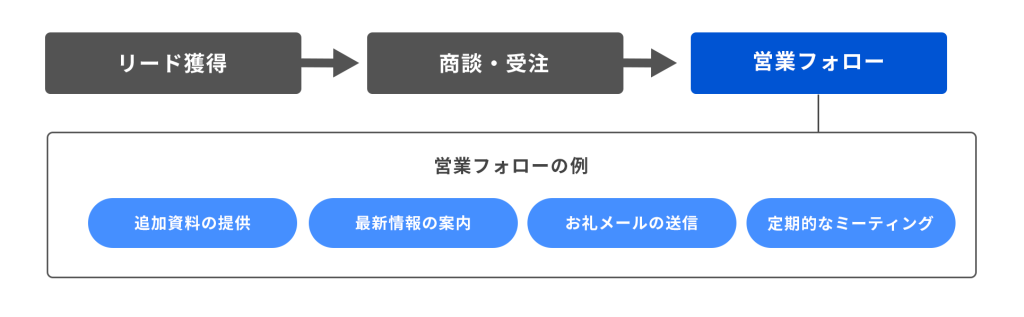

後追い営業とは、「営業フォロー」とも呼ばれ、商談後に顧客へ継続的なアプローチを行い、受注・成約につなげる営業活動のことです。

しかし、「しつこいと思われそう」「フォローしても成果が出ない」といった悩みを抱える営業担当者も少なくありません。

その結果、フォローをせずに放置してしまうと、競合に顧客を奪われたり、購買意欲が下がったりして、失注につながるリスクが高まります。営業活動では「待ち」の姿勢ではなく、適切なタイミングでのフォローが必要です。

本記事では、後追い営業の重要性やメリット、失敗する理由を解説するとともに、放置せずに成果につなげるフォロー営業の具体的な方法を紹介します。

営業フォローに課題を感じていませんか?

- 商談後のフォローが適切にできているか不安

- 追客しても返信がなく、次のアクションがわからない

- 営業活動の成果をデータで可視化したい

このようなお悩みがあれば、営業フォローを支援し、成約率を向上させるSales Markerにご相談ください。

Sales Markerは、AIを活用した商談解析とフォロー営業の最適化を実現する営業支援サービスです。商談データを活かした営業戦略の改善により、商談後の成約率を向上させ、売上アップへ導きます。

営業フォロー(後追い営業)とは

営業フォロー(後追い営業)とは、商談後に顧客に対するフォローを行うことで受注・成約に結びつける営業活動を指します。

多くの商談は一度で成約に至ることはなく、顧客側での検討や社内調整が必要となるケースが一般的です。そのため、商談後のフォローが不足すると、競合に流れたり、導入自体が見送られたりする可能性が高まります。

営業フォローの具体的な手法としては、商談で提示した情報の補足や追加資料の提供、顧客の疑問点や懸念点を解消するための個別対応、導入事例の共有などが挙げられます。

また、営業活動における営業フォローには「リードへのフォロー」と「商談を行った顧客へのフォロー」の2種類があります。

リードへのフォロー(見込み顧客へのアプローチ)

リードとは、営業活動やマーケティング施策を通じて獲得した「将来的に顧客となる可能性のある人や企業」のことを指します。

リードの中には、自社商材に興味を持っているものの、まだ具体的な検討段階に進んでいない層も多く含まれています。

このため、リードに対して過度に売り込むと「しつこい」と思われ、逆効果になってしまいます。しかし、一方で適切なフォローを怠ると、競合に流れてしまう可能性があるため、適切な距離感を保ちつつ、関係を維持することが重要です。

商談を行った顧客へのフォロー(受注につなげるアプローチ)

商談を実施した後、顧客の検討が長引いたり、意思決定が停滞したりすることは少なくありません。そのまま放置すると、競合に乗り換えられたり、購買意欲が下がって失注してしまうリスクが高まります。

このため、商談後のフォローでは、顧客がスムーズに意思決定できるようにサポートすることが重要です。

商談後フォローの手段としては、お礼メールの送信、追加資料の提供、必要に応じたオンラインミーティングの設定などがあります。顧客の疑問や懸念点を解決しながら、前向きな決断へと導くことが大切です。

営業フォローが重要な理由

ここでは、営業フォローが重要な理由を2つ紹介します。

競合に流れてしまう可能性を防ぐ

営業フォローをせずに商談後の顧客を放置すると、競合に流れてしまうリスクが高まります。顧客は複数の企業から提案を受けていることが多く、フォローの手厚さや対応の速さが成約を左右することも少なくありません。

もし自社がフォローを怠り、他社が積極的にコミュニケーションを取っていれば、顧客の関心はそちらに向いてしまいます。

また、顧客の購買意欲は時間とともに変化するため、フォローがないと「なんとなく検討が後回しになる」「他の課題が優先される」といった理由で失注してしまうこともあります。

顧客の意思決定をスムーズにする

商談時に良い印象を与えても、顧客が購入を決断するまでにはさまざまな疑問や不安が生じることがあります。

例えば、「本当にこのサービスで課題が解決できるのか」「費用対効果はどうか」「社内の承認を得られるか」など、考慮すべきポイントが多数あります。

こうした不安を解消するために、商談後に補足資料を提供したり、成功事例を共有したりすることで、顧客の決断を後押しできるため営業フォローが重要となります。

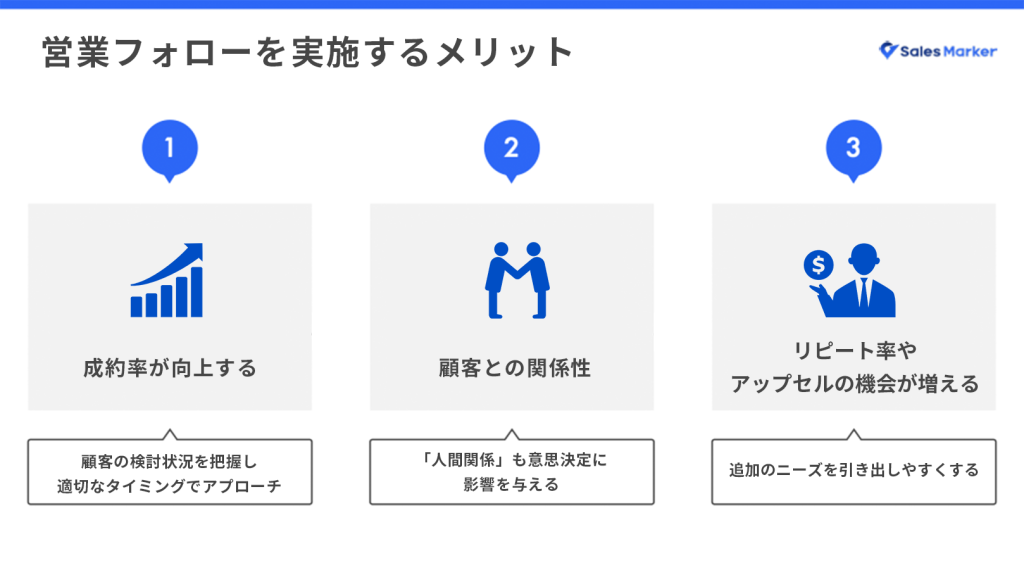

営業フォローを実施するメリット

ここでは、営業フォローを実施するメリットを3つ紹介します。

成約率が向上する

BtoB商材は、導入前にじっくりと検討するケースが多いため、商談後のフォローがない場合は他社に流れてしまうリスクが高まります。

そこで、営業フォローを継続することで、顧客の検討状況を把握し、適切なタイミングでアプローチできるため、成約率が向上します。

その際には、追加情報や導入事例を提供することで、「このサービスなら安心して導入できる」と納得感を持ってもらいやすくなります。競合との差別化にもつながり、最終的に自社を選んでもらえる確率が高まります。

顧客との関係性

ビジネスにおいては、費用対効果が重要視されるのはもちろんですが、それと同じくらい「人間関係」も意思決定に影響を与えます。

価格や機能だけでなく、「この企業なら信頼できる」「担当者の対応が良いから安心して任せられる」といった感情的な要素も契約の継続や追加発注に大きく関わってきます。

商談後のフォローをしっかり行い、誠実に対応を続けることで、顧客は「また次もお願いしよう」と前向きに考えるようになります。

リピート率やアップセルの機会が増える

成約後のフォローをしっかり行うことで、顧客満足度が向上し、リピート率やアップセルの機会を増やすことができる点もメリットの一つです。

一度契約が完了したからといって放置してしまうと、次回の契約時に競合へ乗り換えられるリスクが高まります。

定期的にコミュニケーションを取り、導入後の状況をヒアリングすることで、追加のニーズを引き出しやすくなります。顧客の課題が変化した際に、最適なソリューションを提案することで、アップセルやクロスセルにつなげることが可能になります。

営業フォローが失敗する理由と対策方法

営業フォローの重要性は理解していても、適切な方法で実施できていなければ、成果につながらないどころか、かえって顧客の心証を悪くする可能性があります。

「フォローしているのに成果が出ない」と感じている場合、方法や内容、タイミングに問題があることが多いです。ここでは、顧客フォローが失敗する主な3つの理由を解説します。

方法のミス

営業フォローの手段として、メールと電話のどちらを使うべきか迷うことも多いでしょう。

特に「電話のほうが意思疎通がしやすい」と考えて、積極的に架電する営業担当者も少なくありません。しかし、顧客の状況を考慮せずに電話をかけると、かえって逆効果になってしまいます。

特に、商談後のタイミングで突然電話をかけるのは、顧客にとって負担になりやすいです。商談を終えた直後は、社内で検討している最中だったり、他の案件に追われていたりすることが多く、「いきなりの電話は対応しづらい」と感じる人がほとんどです。

フォローの際は、まず相手の都合を考え、時間を選ばず確認できるメールを基本とするのが望ましいです。

どうしても電話で話したい場合は、事前にメールで「お時間をいただけますか?」と確認し、顧客が話しやすいタイミングを選ぶことが大切です。

内容のミス

多くの営業担当者がやりがちなミスが、「ご検討状況はいかがでしょうか?」というフォローのみに頼ってしまうことです。

この言葉だけでは、営業側の「売りたい」という意図しか伝わらず、顧客にとっては有益な情報が何もないため、催促にしか思われません。

顧客が検討を進めるためには、何かしらの材料が必要です。たとえば、他社事例の紹介、よくある質問への回答、追加の提案など、顧客にとって「有益な情報」を提供することが求められます。

「ご検討状況はいかがでしょうか?」の代わりに、「以前お話しした〇〇について、導入企業の事例をお送りします」や「よくある質問の回答をまとめたので、ご参考になれば幸いです」といった形でフォローすれば、顧客の関心を引きやすくなります。

ただの催促ではなく、「役立つ情報提供」を意識することが重要です。

タイミングのミス

営業フォローがうまくいかない原因のひとつに、顧客の検討スピードに合っていないという問題があります。商談後、すぐに決断できる顧客もいれば、社内調整や予算の関係で数ヶ月かかるケースもあります。

にもかかわらず、一律に「1週間後にフォローしよう」と決めてしまうと、適切なタイミングを逃すことになります。

例えば、決裁に時間がかかる企業に対して頻繁にフォローすると、「急かされている」と感じさせてしまう可能性があります。

逆に、決断が早い企業に対してフォローが遅れると、競合に先を越されてしまうこともあります。

顧客ごとに適切なタイミングを見極めるために、商談時に「社内の検討にはどれくらい時間がかかりそうですか?」と確認しておくことが大切です。

また、フォロー時には「そろそろ社内で話が進んできた頃かと思いますが、何かご不明点はありませんか?」といった形で、顧客の進捗を見ながらアプローチするのが効果的です。

営業フォローの手段

メール

メールは、相手の都合を気にせず送信でき、記録が残るため、後追い営業の基本手段として有効です。商談後のお礼や追加資料の送付、決裁のための情報提供に適しています。

ただし、埋もれやすいため、件名を簡潔にし、要点を明確に伝える工夫が必要です。メール配信ツールを活用すれば、一斉送信やリマインドも効率的に行えます。

電話

電話は、顧客の温度感を直接確認できるため、意思決定の後押しに有効です。しかし、相手の時間を拘束するため、突然の架電は逆効果になりがちです。

事前にメールで「お時間をいただけますか?」と確認し、短時間で要点を伝えるようにしましょう。トークスクリプトを準備し、スムーズな会話を心がけることも重要です。

チャットツール

チャットツール(Slack、Microsoft Teams、LINE WORKS など)は、リアルタイムで気軽にやり取りできるため、関係性のある顧客とのフォローに適しています。電話のように相手の時間を拘束せず、メールよりもレスポンスが得やすいのが特徴です。

ただし、長文や正式な提案には向いていないため、補足的な手段として活用するのがベストです。たとえば、「先日お送りした資料、ご覧になりましたか?」と軽く確認したり、会話の流れでオンライン商談の提案をしたりするなど、スムーズなフォローが可能です。

訪問

訪問は、対面で話せるため、信頼関係を深めやすい手段です。表情や態度を見ながら会話できるため、細かいニーズを把握しやすくなります。

ただし、アポイント取得の手間や移動コストがかかるため、効率を考慮する必要があります。最近では、訪問の代わりにオンラインミーティングを活用する企業も増えています。

営業支援ツール(SFA/CRM)

営業支援ツール(Salesforce、HubSpot、Sales Markerなど)は、顧客情報や商談状況を一元管理し、適切なタイミングでフォローを行うために不可欠です。メールの開封状況や過去のやり取りを記録できるため、感覚に頼らず、データに基づいた営業フォローが可能になります。

特に、フォローが必要なタイミングを自動で通知する機能を活用すれば、「放置していた顧客へのアプローチを忘れていた」といったミスを防ぐことができます。また、顧客ごとの最適なアプローチ方法を分析することで、より成果の出る営業活動を実現できます。

「どの顧客を、いつ、どのようにフォローすべきか?」 この判断が曖昧なままでは、営業成果は伸び悩んでしまいます。

Sales Markerなら、AIが商談データを分析し、最適なフォローのタイミングや方法を提案することが可能です。これにより、ムダな追客を減らし、成約率を向上させることが期待できます。

結果を出す営業フォロー(後追い営業)メールのポイント

最後に、後追い営業でよく利用する手段のメールでのポイントを解説します。

メールテンプレートを準備する

スピード感のあるフォローは、成約率を高める重要な要素です。

そこで、事前にメールテンプレートを用意し、素早く送信できる体制を整えておくことがポイントです。

例えば、「名刺交換後のお礼メール」「商談後のフォローメール」「提案資料送付メール」など、シチュエーションごとのテンプレートを用意し、必要に応じてカスタマイズすることで、手間をかけずにスムーズに送信できます。

開封されやすい件名を工夫する

どれだけ良い内容のメールを送っても、開封されなければ意味がありません。メールの開封率を高めるためには、件名を工夫し、顧客が「開いてみよう」と思えるような内容にすることが重要です。

例えば、商談後や名刺交換後のフォローメールでは、「〇〇についてのご提案/担当者名」「〇〇の成功事例をお送りします」といった具体的な内容を記載すると、開封率が向上しやすくなります。

その際の件名の長さは20〜30文字程度にまとめ、視認性を高めるのがポイントです。

さらに、メールの送信ツールを活用し、開封率をチェックすることで、より反応の良い件名の傾向を分析し、改善を重ねることも可能です。

適切なタイミングで送信する

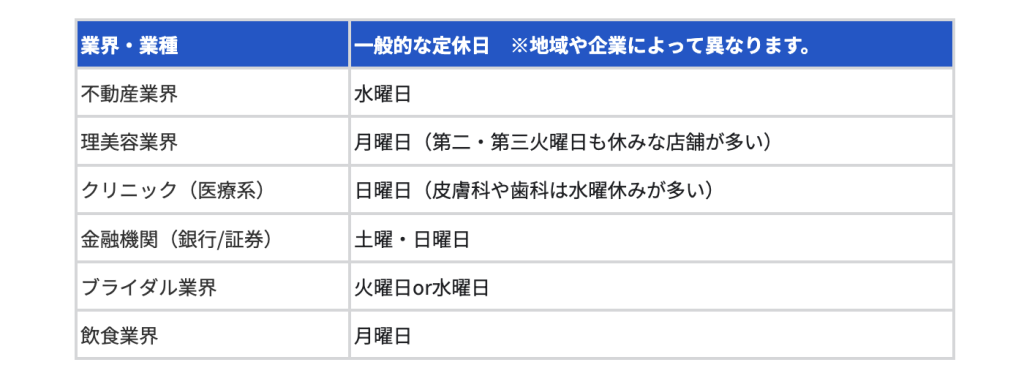

メールは送るタイミングによって、反応率が大きく変わります。適切なタイミングを見極めて送信することで、開封率・返信率を高めることができます。

後追い営業メールを送る主なタイミング

- 名刺交換後:1~2日以内にお礼とともに資料を送付

- 商談直後:当日または翌日中にフォローメールを送信

- 商談が停滞している場合:1~2週間後にリマインドメール

- 失注後:1~2ヶ月後に新たな提案を含めたフォローアップ

- アップセル・クロスセル提案時:既存顧客の利用状況を見ながら適切なタイミングで案内

また、送信する曜日や時間帯も重要です。一般的に、火曜日や木曜日の朝8〜9時、またはランチタイムの12〜13時が開封率が高いとされています。

本記事のまとめ

営業フォローは、「追客」ではなく、顧客にとって価値のあるアクションを積み重ねるプロセスです。適切なフォローを行うことで、顧客との関係性が深まり、結果的に成約率の向上につながります。

しかし、多くの営業担当者が「どの顧客を、いつ、どのようにフォローすべきか」という判断に迷い、効率的に進められていないのが現状です。

そこで、「Sales Marker」の活用が有効です。Sales Markerは、従来の「感覚頼りのフォロー」から脱却し、データに基づいた戦略的なアプローチが可能になります。

本文でもご紹介したSales Markerのサービス紹介資料を無料でダウンロードできますので参考にしてみてください。