あ

な

た

の

サ

ー

ビ

ス

を

ほ

し

い

顧

客

に

出

会

え

る

イ

ン

テ

ン

ト

セ

ー

ル

ス

日本初のインテントセールスSaaS。

Web検索行動から今すぐ欲しい顧客がわかり、

「受注に繋がるいい商談」が増える。

What is Sales Marker

インテントセールスで、

「自社サービスを今欲しい企業」

に絞って営業する時代へ

これまでの手当たり次第に行う営業から、顧客のニーズに合わせてピンポイントで狙い撃ち営業をする時代へ。

Web検索行動データを解析することで、顧客の興味関心や検討段階が事前にわかるので、あなたのサービスを今欲しいと思っている企業に出会えます。

「インテントセールス」ならそれを可能にします。

日本初「インテントセールス」を実現するSales Markerで「いい商談」「いい成約」を増やしませんか?

Sales Markerなら

商談獲得から成約まで成果が向上

商談数

0 %

今ニーズがある企業かつ、自社サービスの購入を検討する部署に直接アプローチが可能に

成約率

0 %

Web検索しているキーワードからニーズやフェーズを推測。アプローチのパーソナライズが可能に

売上

0 %

Sales MarkerとMAツールの連携で、優先順位付けや、アプローチタイミングの最適化を実現

外部ツールとの連携で

成果を最大化

協業パートナー

拡大中

Sales Marker 3 STEP

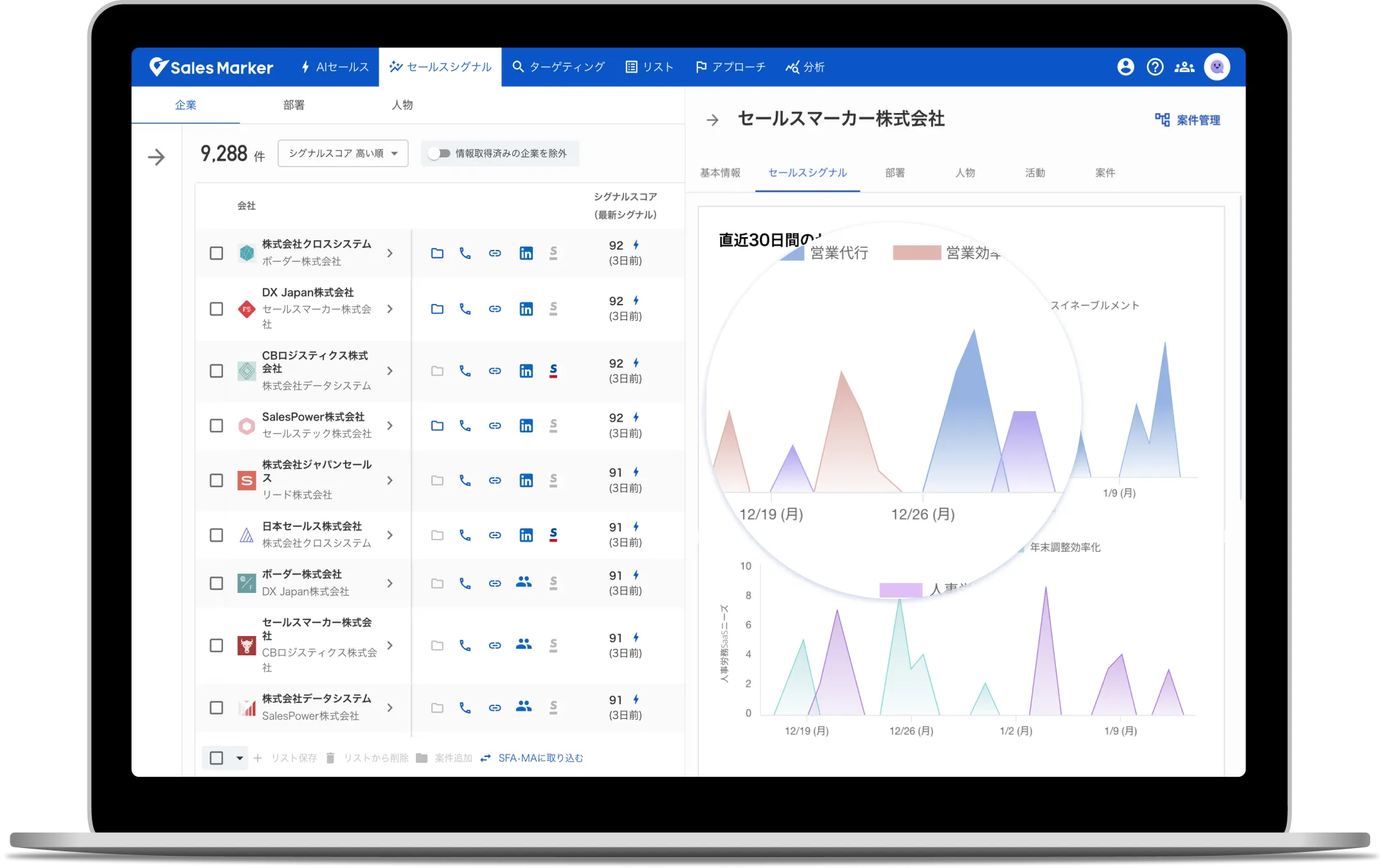

Web検索されたら

シグナルでニーズを通知シグナルスコアは特許出願済みの技術

設定したキーワードを検索している企業を通知して、リアルタイムにアプローチ。(競合サービスを設定することも可能です)

ニーズが発生している瞬間に営業できて商談化率が向上します。

※Sales Markerのインテントデータは、単なるリストデータやCSVデータ、タグとは違い、独自の時系列分析アルゴリズムで日本初の高精度なセールスシグナルを実現しています。

毎日50億件のWeb検索データから

企業が検索したキーワードが分かる

企業がGoogleなどで検索したキーワードとボリュームを確認することで顧客のニーズや検討状況(インテント)が分かります。

顧客のインテントに合わせてベストなタイミングでアプローチできるので、商談の質があがり、案件化率・成約率がUP!

企業のニーズに合わせて

キーマンに直接アプローチできる

部署・人物情報がわかるのでキーマンに直接アプローチできます。

担当者に繋いでもらえない、ニーズが無いため話を聞いてもらえないなどのハードルを突破できます。

Sales Marker AI Sales

「AIセールス」はインテントデータの分析を通じて、「今アプローチすべき企業」を自動で検出します。

また、ターゲティングした企業から最適な部署や人物を特定、相手に合わせた文面を自動で生成し、的確なアプローチを自動で実行します。

AIセールスやワークフローを活用して、相手に合わせたマルチチャネルアプローチが可能

インテント広告

ニーズに合わせてターゲット企業へ運用型広告を配信

インテントメール

ターゲット企業のメールアドレスに自動でEメールを送信

インテントフォーム

AIによる問い合わせフォームへのアプローチ

インテントコール

アウトバウンド専門部隊がキーマンにダイレクトに架電

インテントレター

和紙にロボットが手書きした手紙を責任者宛に送付

インテントSNS※現在開発中

あらゆるSNSマッチングサービスを活用してアポを提供

Case Study

エン・ジャパン株式会社

アポ率・成約率ともに2倍以上に。「顧客が求めるタイミングでのアプローチ」を当たり前にしたインテントセールス

従来の方法によるアウトバウンド営業から、Sales Markerを利用した「インテントセールス」に変えたことで、営業が電話をかけたタイミングで「今ちょうどそういうサービスを検討していた」と言われることが増えました。

従来のアウトバウンド営業は、業種や従業員規模などの属性データで絞り込んだ膨大な企業リストに対して、ひたすら架電をしていくことが当たり前の世の中でした。それが、Sales Markerでは「今、ニーズがある企業」に絞ってアプローチができます。その結果、100名を超える営業パーソン全体の成果の底上げができ、当初目標の2倍の成果が出た案件もあります。

株式会社HRBrain

他社ABMツールからSales Markerにリプレイス、 BDRへのチャレンジと、SDRのレベルアップにSalesforce連携機能を活用

ABMツールの場合、企業の業種や規模などの属性情報は分かるのですが、その企業がタレントマネジメント(自社サービス)に興味関心があるかどうかは分かりませんでした。

Sales Marker特有の魅力である、企業のWeb検索行動などのインテントデータを活用したインテントセールスの実現と、企業データベースのSalesforce連携により、これまでよりも解像度の高いターゲティングを行うことができるようになりました。実際にアポを取ることができて受注にもつながっています。

多数のメディアに掲載

Plan

ライトプラン

手頃な価格でスタンダード機能のみがご利用いただけます(一部機能制限)。機能を試してみたい方に最適です。

スタンダードプラン

スタンダード機能に加え、効果的なアプローチを可能にする機能が揃ったお得なプランです。

プロフェッショナルプラン

オプションを除くすべての機能が組み込まれたプランです。効果を最大化したい方におすすめです。

エンタープライズプラン

全社利用を想定された企業向けの連携機能を備えたプランです。